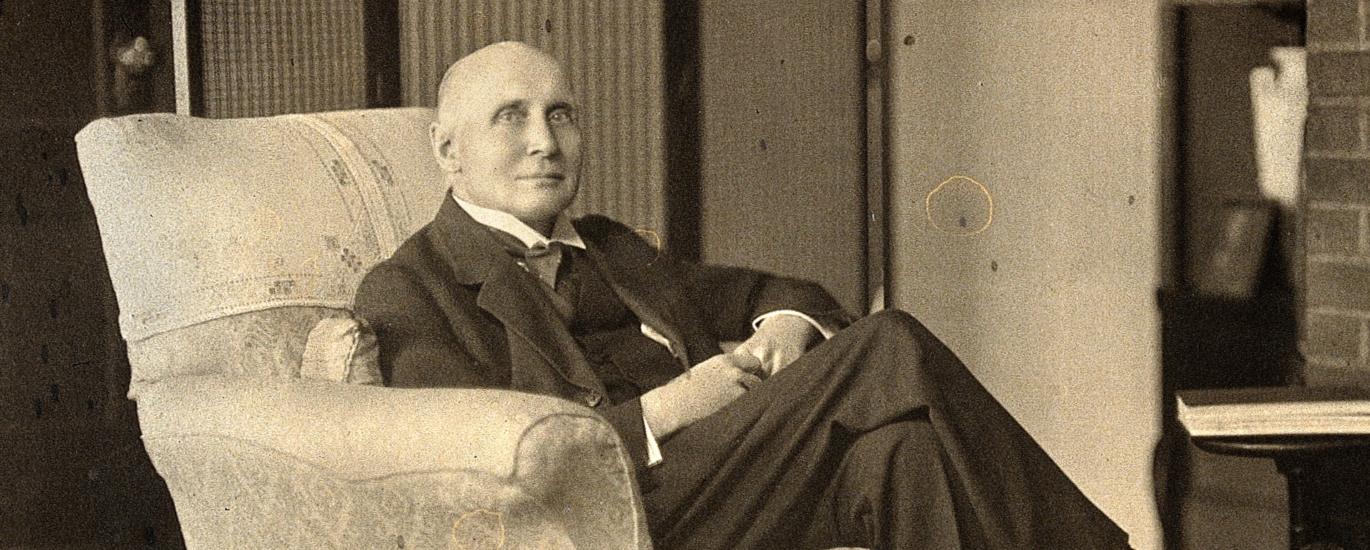

Alfred North Whitehead (1861-1947) foi um matemático e filósofo britânico, e é mais conhecido por seu trabalho na lógica matemática e na filosofia da ciência. Em colaboração com Bertrand Russell, ele foi co-autor do marco histórico Principia Mathematica em três volumes (1910, 1912, 1913). Mais tarde, ele foi fundamental para a abordagem pioneira da metafísica, hoje conhecida como filosofia dos processos.

Embora existam importantes continuidades ao longo de sua carreira, a vida intelectual de Whitehead é geralmente dividida em três períodos principais. O primeiro corresponde aproximadamente à sua época em Cambridge, de 1884 a 1910. Foi durante esses anos que ele trabalhou principalmente em questões de matemática e lógica. Foi também durante esse período que ele colaborou com Russell. O segundo período, de 1910 a 1924, corresponde aproximadamente à sua época em Londres. Durante esses anos, Whitehead concentrou-se principalmente em questões de física, filosofia da ciência e filosofia da educação. O terceiro período corresponde aproximadamente à sua época em Harvard, a partir de 1924. Foi durante esse período que ele trabalhou principalmente em questões metafísicas.

- 1. Vida e Obra

- 2. Lógica e Matemática

- 3. Física

- 4. Filosofia da Ciência

- 5. Filosofia da Educação

- 6. Metafísica

- 7. Religião

- 8. A influência de Whitehead

- Bibliografia

- Academic Tools

- Other Internet Resources

- Related Entries

- Acknowledgments

1. Vida e Obra

Filho de um clérigo anglicano, Whitehead se formou em Cambridge em 1884 e foi eleito Membro do Trinity College nesse mesmo ano. Seu casamento com Evelyn Wade seis anos mais tarde foi em grande parte feliz e juntos tiveram uma filha (Jessie) e dois filhos (North e Eric). Após mudar-se para Londres, Whitehead foi presidente da Sociedade Aristotélica de 1922 a 1923. Após mudar-se para Harvard, ele foi eleito para a Academia Britânica em 1931. Sua mudança tanto para Londres quanto para Harvard foi motivada, em parte, por regulamentos institucionais que exigiam aposentadoria obrigatória, embora sua renúncia de Cambridge também tenha sido feita, em parte, em protesto pela forma como a Universidade havia escolhido disciplinar Andrew Forsyth, um amigo e colega cujo caso com uma mulher casada havia se tornado algo como um escândalo local.

Além de Russell, Whitehead influenciou muitos outros alunos, que se tornaram igualmente ou mais famosos do que seu próprio professor, examinador ou supervisor. Por exemplo: os matemáticos G. H. Hardy e J. E. Littlewood; os físicos matemáticos Edmund Whittaker, Arthur Eddington e James Jeans; o economista J. M. Keynes; e os filósofos Susanne Langer, Nelson Goodman e Willard van Orman Quine. Whitehead, entretanto, não inspirou nenhuma escola de pensamento durante sua vida, e a maioria de seus alunos se distanciou das partes de seus ensinamentos que eles consideraram anacrônicas. Por exemplo: A convicção de Whitehead de que a matemática pura e a matemática aplicada não devem ser separadas, mas sim mutuamente enriquecidas, não foi compartilhada por Hardy, mas vista como um remanescente da tradição matemática mista em desvanecimento; após o nascimento das teorias da relatividade e da física quântica, o método de Whitehead de abstrair alguns dos conceitos básicos da física matemática das experiências comuns parecia antiquado em comparação com o método de Eddington da construção de um mundo, que visava a construção de um mundo de experiências combinadas a partir de blocos de construção matemática; quando Keynes precisou reescrever sua dissertação — devido ao julgamento de Whitehead como um dos examinadores — enfureceu-se contra Whitehead, alegando que este não se preocupou em tentar entender sua nova abordagem em relação à probabilidade; e a principal doutrina filosófica de Whitehead — de que o mundo é composto de processos e eventos profundamente interdependentes, em vez de coisas ou objetos materiais em sua maioria independentes — acabou sendo em grande parte o oposto da doutrina do atomismo lógico de Russell, e sua metafísica dissipou-se graças aos positivistas lógicos provenientes da terra dos sonhos da pura filosofia científica.

Uma breve cronologia dos principais eventos da vida de Whitehead encontra-se abaixo.

1861 Nascido em 15 de fevereiro em Ramsgate, Ilha de Thanet, Kent, na Inglaterra.

1880 Entra no Trinity College, Cambridge, com uma bolsa de estudos em matemática.

1884 Eleito para os Apóstolos, o clube de discussão de elite fundado por Tennyson nos anos 1820; graduado com um B.A. em Matemática; eleito um Fellow em Matemática no Trinity.

1890 Encontra-se com Russell; casa com Evelyn Wade.

1903 Eleito um Companheiro da Royal Society como resultado de seu trabalho sobre álgebra universal, lógica simbólica e fundamentos da matemática.

1910 Renuncia a Cambridge e se muda para Londres.

1911 Nomeado professor no University College London.

1912 Eleito Presidente da Associação de Matemática do Sudeste e da filial de Londres da Associação de Matemática para o ano de 1913.

1914 Nomeado Professor de Matemática Aplicada no Imperial College of Science and Technology.

1915 Eleito Presidente da Associação Matemática para o período de dois anos (1915-1917).

1921 Encontra-se com Albert Einstein.

1922 Eleito Presidente da Sociedade Aristotélica para o período de um ano, de 1922-1923.

1924 Nomeado Professor de Filosofia na Universidade de Harvard.

1931 Eleito membro da Academia Britânica.

1937 Aposenta-se de Harvard.

1945 Recebe a Ordem do Mérito.

1947 Morre em 30 de dezembro em Cambridge, Massachusetts, EUA.

Informações mais detalhadas sobre a vida de Whitehead podem ser encontradas na biografia abrangente, em dois volumes, A.N. Whitehead: The Man and His Work (1985, 1990) de Victor Lowe e J.B. Schneewind. The Philosophy of Alfred North Whitehead (1941), de Paul Schilpp, também inclui um pequeno ensaio autobiográfico, além de fornecer uma visão crítica abrangente do pensamento de Whitehead e uma bibliografia detalhada de seus escritos.

Outras introduções úteis ao trabalho de Whitehead incluem o Understanding Whitehead (1962) de Victor Lowe, o Speaking from the Depths (1990) de Stephen Franklin, o Stubborn Fact and Creative Advance (1993) de Thomas Hosinski, The Metaphysics of Experience (1998) de Elizabeth Kraus, Process-Relational Philosophy (2008) de Robert Mesle e Whitehead Word Book (2015) de John Cobb. Recomendável para os alunos mais avançados de Whitehead são Whitehead’s Metaphysics (1958) de Ivor Leclerc, The Philosophy of Whitehead de Wolfe Mays (1959), The Philosophy of Whitehead de Donald Sherburne (1961), A Whiteheadian Aesthetics de Charles Hartshorne (1972), The Rehabilitation of Whitehead de George Lucas (1989), The Radical Different Postmodern Philosophy de David Griffin (2007), e The Without Criteria de Steven Shaviro (2009). Para uma cronologia das principais publicações de Whitehead, os leitores são encorajados a consultar a seção Literatura Principal da Bibliografia abaixo.

As tentativas de resumir a vida e a influência de Whitehead são complicadas pelo fato de que, de acordo com suas instruções, todos os seus papéis foram destruídos após sua morte. Como resultado, não há nachlass, exceto os papéis retidos por seus colegas e correspondentes. Mesmo assim, é instrutivo recordar as palavras do falecido juiz associado da Suprema Corte dos Estados Unidos, Felix Frankfurter:

A partir do conhecimento adquirido ao longo dos anos, das personalidades que em nossos dias afetaram a vida universitária americana, há algum tempo estou convencido de que nenhuma figura teve uma influência tão abrangente como o falecido Professor Alfred North Whitehead. (New York Times, 8 de janeiro de 1948)

Hoje, as idéias de Whitehead continuam a ser sentidas e são reavaliadas em diferentes graus em todas as principais áreas em que ele trabalhou. Uma edição crítica de seu trabalho está atualmente em processo de preparação. Um primeiro volume, contendo notas estudantis de palestras dadas por Whitehead em Harvard no ano acadêmico de 1924-1925, já foi publicada pela Edinburgh University Press em 2017, e mais volumes estão a caminho.

2. Lógica e Matemática

Whitehead iniciou sua carreira acadêmica no Trinity College, em Cambridge, onde, a partir de 1884, lecionou durante um quarto de século. Em 1890, Russell chegou como estudante e durante a década de 1890 os dois homens entraram em contato regular um com o outro. De acordo com Russell,

Whitehead era extraordinariamente perfeito como professor. Ele tinha um interesse pessoal naqueles com quem tinha que lidar e conhecia tanto seus pontos fortes quanto seus pontos fracos. Ele obtinha de um aluno o melhor de que um aluno era capaz. Ele nunca era repressivo, ou sarcástico, ou superior, ou qualquer uma das coisas que professores inferiores gostam de ser. Acho que, como ele fez a mim, inspirou em todos os jovens mais capazes com os quais entrou em contato um afeto muito real e duradouro. (1956: 104)

No início dos anos 1900, tanto Whitehead como Russell haviam completado livros sobre os fundamentos da matemática. A Treatise on Universal Algebra de Whitehead (1898) havia resultado em sua eleição para a Royal Society. The Principles of Mathematics de Russell, de 1903, expandiram-se em vários temas inicialmente desenvolvidos por Whitehead. O livro de Russell também representou uma ruptura decisiva com a abordagem neo-Kantiana da matemática que Russell havia desenvolvido seis anos antes em seu Essay on the Foundations of Geometry. Como a pesquisa para um segundo volume proposto pelos Principles de Russell se sobrepunha consideravelmente à pesquisa de Whitehead para um segundo volume planejado de sua Universal Algebra, os dois homens começaram a colaborar no que viria a se tornar o Principia Mathematica (1910, 1912, 1913). De acordo com Whitehead, eles inicialmente esperavam que a pesquisa levasse cerca de um ano para ser concluída. No final, eles trabalharam juntos no projeto durante uma década.

De acordo com Whitehead — inspirado por Hermann Grassmann — a matemática é o estudo dos padrões:

matemática preocupa-se com a investigação de padrões de conexão, com a abstração das relações particulares e com os modos de conexão particulares. (1933 [1967: 153])

Em seu Treatise on Universal Algebra, Whitehead considerou uma álgebra generalizada — chamada de ‘álgebra universal’ — como a ferramenta mais apropriada para esse estudo ou investigação, mas após encontrar Giuseppe Peano durante a seção dedicada à lógica no Primeiro Congresso Internacional de Filosofia em 1900, Whitehead e Russell tomaram consciência do potencial da lógica simbólica para tornar-se a ferramenta mais apropriada para estudar rigorosamente os padrões matemáticos.

Com a ajuda de Whitehead, Russell ampliou a lógica simbólica de Peano para poder lidar com todos os tipos de relações e, consequentemente, com todos os padrões de relacionamento que os matemáticos estudam. Em seus Principles of Mathematics, Russell apresentou um relato da nova lógica simbólica de classes e relações resultante — chamada de “lógica matemática” — assim como um esboço de como reconstruir todas as matemáticas existentes por meio dessa lógica. Depois disso, em vez de ser apenas uma força motriz nos bastidores, Whitehead tornou-se o co-autor público, com Russell, dessa reconstrução real e rigorosa da matemática a partir da lógica. Russell apresentou frequentemente essa reconstrução — dando origem à publicação dos três volumes do Principia Mathematica — como sendo a redução da matemática à lógica, ambas qua definições e qua provas. Desde os anos 20, seguindo o projeto de Rudolf Carnap, Whitehead e Russell — assim como projetos semelhantes de redução à lógica, incluindo o projeto anterior de Gottlob Frege — são classificados sob o cabeçalho de “logicismo”.

No entanto, Sébastian Gandon destacou em seu estudo de 2012, Russell’s Unknown Logicism, que o projeto de lógica de Russell e Whitehead diferia em pelo menos um aspecto importante do projeto de lógica de Frege. Frege aderiu a um universalismo radical, e queria que o conteúdo matemático fosse inteiramente determinado a partir do sistema lógico. Russell e Whitehead, entretanto, levaram em conta o consenso, ou tomaram uma posição nas discussões em andamento entre os matemáticos, com respeito às características constitutivas dos ramos matemáticos já existentes, “pré-logicizados”, e depois avaliaram para cada ramo qual dos vários tipos de relações possíveis era mais adequado para reconstruí-lo logicamente, salvaguardando ao mesmo tempo suas características específicas do tópico. Ao contrário de Frege, Whitehead e Russell moderaram seu desejo de universalismo a fim de levar em conta a especificidade temática dos vários ramos matemáticos, e, como um matemático atuante, Whitehead estava bem posicionado para comparar a matemática pré-logicizada com sua reconstrução no sistema lógico.

Para Russell, o projeto logicista originou-se do sonho de uma matemática sólida, não mais governada pela intuição kantiana, mas pelo rigor lógico. Assim, a descoberta de um paradoxo devastador — mais tarde chamado “paradoxo de Russell” — no coração da lógica matemática foi um sério golpe para Russell, e deu início a sua busca por uma teoria para evitar o paradoxo. Na verdade, ele inventou várias teorias, mas adotou a teoria ramificada dos tipos no Principia Mathematica. Além disso, a ‘lógica’ da aritmética exigia uma colcha de retalhos extra-lógica: os axiomas da redutibilidade, do infinito e da escolha. Nenhuma dessas colchas de retalhos poderia, em última análise, satisfazer Russell. Seu sonho original evaporou-se e, olhando para trás mais tarde na vida, ele escreveu: “A esplêndida certeza que eu sempre esperava encontrar na matemática se perdeu em um labirinto desconcertante” (1959: 157).

Whitehead concebeu originalmente o projeto logicista como uma melhoria de seu projeto algébrico. De fato, a transição de Whitehead do projeto solitário da Universal Algebra para o projeto conjunto Principia Mathematica foi uma transição da álgebra universal para a lógica matemática enquanto linguagem simbólica mais apropriada para encarnar padrões matemáticos. Ela implicou em uma generalização da incorporação de padrões absolutamente abstratos por meio de formas algébricas de variáveis para sua encarnação por meio de funções proposicionais de variáveis reais. Hardy estava muito certo em sua revisão do primeiro volume do Principia Mathematica quando escreveu: “a matemática, pode-se dizer, é a ciência das funções proposicionais” (citado por Grattan-Guinness 1991: 173).

Whitehead viu a lógica matemática como uma ferramenta para orientar as atividades essenciais do matemático de intuir, articular e aplicar padrões, e ele não pretendia substituir a intuição matemática (reconhecimento de padrões) pelo rigor lógico. Em relação a este último aspecto, Whitehead, desde o início, era mais parecido com Henri Poincaré do que com Russell (cf. Desmet 2016a). Consequentemente, a descoberta do paradoxo no coração da lógica matemática foi menos um golpe para Whitehead do que para Russell e, mais tarde na vida, de vez em quando, Whitehead simplesmente invertia a ordem russeliana de generalidade e importância, escrevendo que a “lógica simbólica” representa apenas “um pequeno fragmento” das possibilidades do “método algébrico” (1947 [1968: 129]).

Para um relato mais detalhado da gênese do Principia Mathematica e do lugar de Whitehead na filosofia da matemática, cf. Smith 1953, Code 1985, Grattan-Guinness 2000 e 2002, Irvine 2009, Bostock 2010, Desmet 2010, N. Griffin et al. 2011, N. Griffin & Linsky 2013.

Após a conclusão do Principia, Whitehead e Russell começaram a seguir caminhos separados (cf. Ramsden Eames 1989, Desmet & Weber 2010, Desmet & Rusu 2012). Talvez inevitavelmente, as atividades antiguerra de Russell e a perda de Whitehead de seu filho mais novo durante a Primeira Guerra Mundial levaram a uma espécie de divisão entre os dois homens. No entanto, os dois permaneceram em condições relativamente boas para o resto de suas vidas. Para seu crédito, Russell comenta em sua Autobiografia que, quando se tratava de suas diferenças políticas, Whitehead

era mais tolerante do que eu era, e o fato de que essas diferenças causassem uma diminuição da proximidade de nossa amizade foi muito mais culpa minha do que dele. (1956: 100)

3. Física

Mesmo com a publicação de seus três volumes, o Principia Mathematica estava incompleto. Por exemplo, a reconstrução lógica dos vários ramos da geometria ainda precisava ser completada e publicada. Na verdade, era tarefa de Whitehead fazê-lo, produzindo um quarto volume do Principia Mathematica. Entretanto, o volume nunca viu a luz do dia. O que Whitehead publicou foram suas repetidas tentativas de reconstruir logicamente a geometria do espaço e do tempo, estendendo assim o projeto lógico da matemática pura para a matemática aplicada ou, dito de outra forma, da matemática para a física — uma extensão que Russell saudou com entusiasmo e viu como um passo importante na implantação de seu novo método filosófico de análise lógica.

No início, Whitehead se concentrou na geometria do espaço.

Quando Whitehead e Russell logicizaram o conceito de número, seu ponto de partida foi nossa intuição de classes equinumeráveis de indivíduos — por exemplo, nosso reconhecimento de que a classe dos anões no conto de fadas da Branca de Neve (Mestre, Zangado, Feliz, Soneca, Dengoso, Atchim e Dunga) e a classe de dias em uma semana (de segunda a domingo) têm “algo” em comum, ou seja, o que chamamos de “sete”. Então eles definiram logicamente (I) as classes C e C′ como sendo equinumerosas quando há uma relação de um para um que correlaciona cada um dos membros de C com um membro de C′, e (II) o número de uma classe C como a classe de todas as classes que são equinumerosas com C.

Quando Whitehead logicizou o espaço da física, seu ponto de partida foi nossa intuição de volumes espaciais e de como um volume pode conter (ou estender-se sobre) outro, dando origem à relação (mereo)lógica de contenção (ou extensão) na classe de volumes, e ao conceito de série convergente de volumes — pense, por exemplo, em uma série de bonecas russas, uma contida na outra, mas idealizada para bonecas cada vez menores. Whitehead elaborou tudo isso com rigor e depois, falando sem rodeios, definiu os pontos a partir dos quais se pode construir ainda mais a geometria do espaço.

Há uma semelhança impressionante entre a construção dos pontos de Whitehead e a construção de números reais por Georg Cantor, que foi uma das principais fontes de inspiração de Whitehead e Russell ao lado de Peano. De fato, Whitehead definiu pontos como classes de equivalência de séries convergentes de volumes, e Cantor definiu números reais como classes de equivalência de séries convergentes de números racionais. Além disso, como as entidades geométricas básicas da geometria de Whitehead não são (como em Euclides) pontos sem extensão, mas volumes, Whitehead pode ser visto como um dos pais da geometria sem pontos; e como a relação geométrica básica de Whitehead é a relação mereológica (ou parte-inteiro) de extensão, ele também pode ser visto como um dos fundadores da mereologia (e até mesmo — quando levamos em conta seu trabalho posterior sobre este tema na parte IV de Process and Reality — da mereotopologia).

Whitehead escreveu a Russell em 3 de setembro de 1911,

Ontem à noite a idéia de repente me passou à cabeça de que o tempo poderia ser tratado exatamente da mesma maneira que agora disponho do espaço (o que é um retrato de beleza, por sinal). (Carta inédita mantida nos Arquivos Bertrand Russell da Universidade McMaster)

Pouco tempo depois, Whitehead deve ter tomado conhecimento da Teoria da Relatividade Especial (TRE) de Einstein porque, em uma carta a Wildon Carr em 10 de julho de 1912, Russell sugeriu ao Secretário Honorário da Sociedade Aristotélica que Whitehead possivelmente entregaria um documento sobre o princípio da relatividade, e acrescentou: “Eu sei que ele tem se dedicado ao assunto”. De qualquer forma, nos primeiros anos da segunda década do século XX, o interesse de Whitehead mudou, da reconstrução lógica do espaço euclidiano da física clássica para a reconstrução lógica do espaço-tempo minkowskiano da TRE.

Um primeiro passo para ir do espaço para o espaço-tempo foi a substituição de (nossa intuição de) volumes espaciais por (nossa intuição de) regiões espaço-temporais (ou eventos), como uma base da construção (para que, por exemplo, um ponto de espaço-tempo pudesse ser definido como uma classe de equivalência de regiões espaço-temporais convergentes). Entretanto, ao passo que Whitehead construíra a distância euclidiana com base em nossa intuição de casos de congruência espacial (por exemplo, de dois segmentos de linha reta paralela sendo igualmente longos), ele agora se esforçou para construir a métrica minkowskiana em termos de um conceito de congruência espaço-temporal, baseado em uma espécie de fusão de nossa intuição de casos de congruência espacial com nossa intuição de casos de congruência temporal (por exemplo, de duas velas demorando o mesmo tempo para queimar).

Assim, como num segundo passo, Whitehead introduziu uma segunda relação na classe das regiões espaço-temporais junto à relação de extensão, ou seja, a relação de cogrediência, baseada em nossa intuição de repouso ou movimento. O uso dessa relação por Whitehead deu origem a uma constante k, que lhe permitiu fundir congruência espacial e temporal, e que apareceu em sua fórmula para a métrica do espaço-tempo. Quando Whitehead igualou k com c2 (o quadrado da velocidade da luz) sua métrica se igualou à métrica minkowskiana.

O relato mais detalhado dessa reconstrução do espaço-tempo minkowskiano da TRE foi apresentado em seu livro de 1919, An Enquiry Concerning the Principles of Natural Knowledge, mas ele também ofereceu um relato menos técnico em seu livro de 1920, The Concept of Nature.

Whitehead soube da Teoria da Relatividade Geral de Einstein (TRG) pela primeira vez em 1916. Ele admirava a nova teoria matemática da gravitação de Einstein, mas rejeitou a explicação da gravitação de Einstein por não ser coerente com algumas de nossas intuições básicas. Einstein explicou o movimento gravitacional de uma massa-partícula livre, na vizinhança de uma massa pesada, como resultado da curvatura do espaço-tempo causada por essa massa. De acordo com Whitehead, o conceito teórico de um espaço-tempo contingentemente curvo não coexiste com nossas medições práticas; elas baseiam-se na uniformidade essencial da textura de nossa intuição espacial e temporal.

Em geral, Whitehead se opôs à atitude do cientista moderno de abandonar a exigência de coerência com nossas intuições básicas, e revoltou-se contra a criação da bifurcação da natureza num mundo de ciência e intuição. Em particular, como crítico de Einstein, ele se propôs a dar uma interpretação alternativa à TRG — uma alternativa que passou não somente no que Whitehead chamou de “a bitola estreita”, que testa a adequação empírica de uma teoria, mas também no que ele chamou de “a bitola larga”, que testa sua coerência com nossas intuições básicas.

Em 1920, primeiro em um artigo de jornal (reimpresso em Essays in Science and Philosophy), e depois em uma palestra (publicada como Capítulo VIII do Concept of Nature), Whitehead tornou público um esboço de sua alternativa à TRG de Einstein. Em 1921, Whitehead teve a oportunidade de discutir os assuntos com o próprio Einstein. E finalmente, em 1922, Whitehead publicou um livro com um relato mais detalhado de sua teoria alternativa da gravitação (TAG) — The Principle of Relativity.

Segundo Whitehead, a teoria de Maxwell-Lorentz da eletrodinâmica (ao contrário da TRG de Einstein) poderia ser concebida como coerente com nossas intuições básicas — mesmo em seu formato tetradimensional, ou seja, elaborando a visão de mundo eletromagnética de Minkowski. Assim, Whitehead desenvolveu sua TAG em estreita analogia com a teoria da eletrodinâmica. Ele substituiu a explicação geométrica de Einstein por uma explicação do tipo eletrodinâmica. Whitehead explicou o movimento gravitacional de uma massa-partícula livre como sendo devido a uma ação de campo determinada por potenciais de ondas retardadas que se propagam em um espaço-tempo uniforme a partir das massas da fonte até a massa-partícula livre.

É importante ressaltar que Whitehead não tinha intenção de melhorar o conteúdo preditivo da TRG de Einstein, apenas o conteúdo explicativo. Entretanto, a substituição da explicação de Einstein por uma explicação alternativa implicou na substituição das fórmulas de Einstein por fórmulas alternativas; e tais fórmulas diferentes implicaram em previsões diferentes. Portanto, seria incorreto dizer que a TAG de Whitehead é empiricamente equivalente a TRG de Einstein. O que se pode afirmar, entretanto, é que durante muito tempo a teoria de Whitehead foi experimentalmente indistinguível da teoria de Einstein.

Na verdade, como a TRG de Einstein, a TAG de Whitehead leva à teoria da gravitação de Newton, em uma primeira aproximação. Ademais (como mostrado por Eddington em 1924 e J. L. Synge em 1952), as teorias da gravitação de Einstein e Whitehead levam a uma solução idêntica para o problema de determinar o campo gravitacional de um único corpo, estático e esférico simétrico – a solução Schwarzschild. Isso implica, por exemplo, que a TRG de Einstein e a TAG de Whitehead levam exatamente às mesmas previsões não apenas com relação à precessão do periélio de Mercúrio e à flexão da luz estelar no campo gravitacional do sol (como já mostrado por Whitehead em 1922 e William Temple em 1924), mas também com relação ao deslocamento vermelho das linhas espectrais de luz emitida pelos átomos no campo gravitacional do sol (ao contrário da própria conclusão de Whitehead em 1922, que foi baseada em um modelo altamente esquematizado, e logo desatualizado, da molécula). Além disso (como mostrado por R. J. Russell e Christoph Wassermann em 1986 e publicado em 2004), as teorias da gravitação de Einstein e Whitehead também levam a uma solução idêntica para o problema de determinar o campo gravitacional de um único corpo, rotativo e axialmente simétrico – a solução de Kerr.

As previsões de Einstein e Whitehead se tornam diferentes, no entanto, quando se considera mais de um corpo. Na verdade, a equação da gravitação de Einstein não é linear, enquanto que a de Whitehead é linear; e essa divergência qua matemática implica em previsões qua divergentes no caso de dois ou mais corpos. Por exemplo (como mostrado por G. L. Clark em 1954) as duas teorias levam a previsões diferentes com respeito ao movimento de estrelas duplas. A divergência de previsão no caso de dois corpos, entretanto, é bastante pequena, e até recentemente as técnicas experimentais não eram suficientemente refinadas para confirmar as previsões de Einstein ou de Whitehead, por exemplo, no que diz respeito às estrelas duplas. Em 2008, com base em um timing preciso da pulsar B1913+16 no sistema binário Hulse-Taylor, as previsões de Einstein com respeito ao movimento de estrelas duplas foram confirmadas, e as de Whitehead refutadas (por Gary Gibbons e Clifford Will). O fato importante do ponto de vista da filosofia da ciência não é que, desde os anos 70, de vez em quando um físico se levantou para reivindicar a refutação experimental da TAG de Whitehead, mas que durante décadas ela foi experimentalmente indistinguível da TRG de Einstein, refutando assim dois dogmas modernos. Primeiro, essa escolha teórica se baseia unicamente em fatos empíricos. Claramente, ao lado dos fatos, valores — especialmente valores estéticos — também estão em jogo. Segundo, que a história da ciência é uma sucessão de vitórias sobre o exército de nossas intuições enganosas, cada sucesso da ciência deve ser interpretado como uma derrota da intuição, e uma verdade não pode ser científica a menos que prejudique a intuição humana. Certamente, podemos ser científicos sem domar a autoridade de nossa intuição e sem nos envolvermos na desastrosa corrida para desencantar a natureza e a humanidade.

Para um relato mais detalhado do envolvimento de Whitehead com a TRE e a TRG de Einstein, cf. Palter 1960, Von Ranke 1997, Herstein 2006 e Desmet 2011, 2016b, e 2016c.

4. Filosofia da Ciência

A reconstrução de Whitehead do espaço-tempo da TRE e sua TAG deixa claro (i) que seu principal requisito metodológico na filosofia da ciência é que as teorias físicas devem coexistir com nossas intuições sobre a relação da natureza (as relações de extensão, congruência, cogrediência, causalidade, etc.), e (ii) que seu paradigma de como deve ser uma teoria da física é a teoria de Maxwell-Lorentz da eletrodinâmica. E de fato, em sua filosofia da ciência, Whitehead rejeita o “empirismo sensacionalista” de David Hume (1929c [1985: 57]) e o “materialismo científico” de Isaac Newton (1926a [1967: 17]). Em vez disso, Whitehead promove (I) uma metodologia empírica radicalista, que se baseia em nossa percepção, não apenas dos dados sensoriais (cores, sons, cheiros, etc.), mas também de uma multiplicidade de relações naturais, e (II) uma cosmovisão eletrodinâmica, na qual os conceitos fundamentais não são mais simplesmente substâncias localizadas ou pedaços de matéria, mas processos e eventos relacionados internamente.

“A ciência física moderna”, escreveu Whitehead,

é o tema de um esforço coordenado, sustentado por mais de três séculos, para compreender aquelas atividades da Natureza pelas quais ocorrem as transições da percepção sensorial. (1934 [2011: 65])

Porém, segundo Whitehead, o sensacionalismo empírico de Hume minou a idéia de que nossa percepção pode revelar essas atividades, e o materialismo científico de Newton falhou em tornar inteligíveis suas fórmulas de movimento e gravitação.

Whitehead ficou insatisfeito com a redução da percepção de Hume à percepção sensorial porque, como Hume descobriu, a percepção sensorial pura revela uma sucessão de padrões espaciais de impressões de cor, som, cheiro, etc. (uma sucessão de formas de dados sensoriais), mas ela não revela qualquer relação causal para interpretá-la (qualquer forma de processo para torná-la inteligível). Na verdade, toda “relação de natureza”, e não apenas sua relação causal, foi “demolida pelo ceticismo juvenil de Hume” (1922 [2004: 13]) e concebida como o resultado de uma mera associação psicológica. Whitehead escreveu:

A percepção sensorial, por toda sua importância prática, é muito superficial em sua revelação da natureza das coisas. … Minha discussão com [Hume] diz respeito à [sua] exclusividade em relação à percepção sensorial para o fornecimento de dados sobre a Natureza. A percepção sensorial não fornece os dados em termos dos quais nós os interpretamos. (1934 [2011: 21])

Whitehead também não estava satisfeito com o materialismo científico de Newton,

que pressupõe o fato último de uma matéria bruta irredutível, ou material, espalhada pelo espaço em um fluxo de configurações. Em si mesmo, tal material é desprovido de sentido, sem valor e sem propósito. Ele apenas faz o que faz, seguindo uma rotina fixa imposta pelas relações externas que não brotam da natureza de seu ser. (1926a [1967: 17])

Whitehead rejeitou a concepção de Newton da natureza como sendo a sucessão de instantes de distribuição espacial de pedaços de matéria por duas razões. Primeiro: o conceito de instante “sem duração”, “sem referência a qualquer outro instante”, torna ininteligíveis os conceitos de “velocidade em um instante” e “momento em um instante”, bem como as equações de movimento que envolvem esses conceitos (1934 [2011: 47]). Segundo: o conceito de matéria auto-suficiente e isolada, tendo “a propriedade de simples localização no espaço e no tempo” (1926a [1967: 49]), não pode “dar a mínima garantia para a lei da gravitação” que Newton postulou (1934 [2011: 34]). Whitehead escreveu:

A metodologia de Newton para a física foi um sucesso esmagador. Porém, as forças que ele introduziu deixaram a Natureza ainda sem significado ou valor. Na essência de um corpo material — em sua massa, movimento e forma —, não havia razão para a lei da gravitação. (1934 [2011: 23])

Há simplesmente uma fórmula para a sucessão. Mas há uma ausência de causa compreensível para essa fórmula para essa sucessão. (1934 [2011: 53–54])

“Combinando Newton e Hume”, Whitehead resumiu,

obtemos um conceito estéril, a saber, um campo de percepção desprovido de quaisquer dados para sua própria interpretação, e um sistema de interpretação desprovido de qualquer razão para a concordância de seus fatores. (1934 [2011: 25])

“Duas conclusões”, escreveu Whitehead,

são agora abundantemente claras. Uma delas é que a percepção sensorial omite qualquer discriminação das atividades fundamentais dentro da Natureza. … A segunda conclusão é o fracasso da ciência em dotar suas fórmulas para atividade com qualquer significado. (1934 [2011: 65])

As opiniões de Newton e Hume, continua Whitehead, são “gravemente defeituosas”. Eles estão certos até onde vão. No entanto, eles omitem… nossos modos intuitivos de compreensão” (1934 [2011: 26]).

Aos olhos de Whitehead, entretanto, o desenvolvimento da teoria do eletromagnetismo de Maxwell constituiu um antídoto para o materialismo científico de Newton, pois o levou a conceber todo o universo como “um campo de força — ou, em outras palavras, um campo de atividade incessante” (1934 [2011: 27]). A teoria do eletromagnetismo serviu a Whitehead para superar a “falácia da simples localização” de Newton (1926a [1967: 49]), ou seja, a concepção da natureza como um universo de pedaços isolados de matéria auto-suficiente. De fato, não podemos dizer de um evento eletromagnético que ele está

aqui no espaço, e aqui no tempo, ou aqui no espaço-tempo, em um sentido perfeitamente definido que não requer para sua explicação nenhuma referência a outras regiões do espaço-tempo. (1926a [1967: 49])

A teoria do eletromagnetismo “envolve todo o abandono da noção de que a simples localização é a principal forma pela qual as coisas estão envolvidas no espaço-tempo” porque revela que, “em um certo sentido, tudo está em toda parte em todos os momentos” (1926a [1967: 91]). “Há muito tempo”, escreveu Whitehead, Faraday já observava “que, em certo sentido, uma carga elétrica está em toda parte”, e:

a modificação do campo eletromagnético em cada ponto do espaço a cada instante, em razão da história passada de cada elétron, é outra forma de afirmar o mesmo fato. (1920 [1986: 148])

A lição que Whitehead aprendeu com a teoria do eletromagnetismo é inequívoca:

Os conceitos fundamentais são atividade e processo. … A noção de isolamento auto-suficiente não é exemplificada na física moderna. Não há atividades essencialmente auto suficientes dentro de regiões limitadas. … A natureza é um teatro para as inter-relações das atividades. Todas as coisas mudam, as atividades e suas inter-relações. … No lugar da sucessão de formas [espaciais] (de pedaços de matéria relacionada externamente, a física moderna) substituiu a noção das formas de processo. Assim, ela varreu o espaço e a matéria, e substituiu o estudo das relações internas dentro de um complexo estado de atividade. (1934 [2011: 35–36])

Porém, superar Newton foi insuficiente para Whitehead, porque Hume “nos roubou até mesmo a razão de acreditar que o passado dá qualquer fundamento para a expectativa do futuro” (1934 [2011: 65]). De acordo com Whitehead,

a ciência, concebida como baseada na mera percepção dos sentidos, sem outras fontes de observação, está falida, no que diz respeito a suas pretensões de auto-suficiência. (1934 [2011: 66])

De fato, a ciência, concebida como limitando-se à metodologia sensacionalista, não pode encontrar nem a causalidade eficiente nem a causalidade final. Ela “não pode encontrar criatividade na Natureza; encontra meras regras de sucessão” (1934 [2011: 66]). “A razão dessa cegueira”, segundo Whitehead, “reside no fato de que tal ciência trata apenas da metade das evidências fornecidas pela experiência humana” (1934 [2011: 66]).

Ao contrário de Hume, Whitehead afirmava que é falso dizer que nossa percepção, na qual a percepção sensorial é apenas um fator, não revela nenhuma relação de causalidade. Inspirado pelo empirismo radical de William James e Henri Bergson, Whitehead fez uma nova análise da percepção. De acordo com ele, nossa percepção é uma interação simbólica de dois modos de percepção puros, percepção sensorial pura (que Whitehead acabou chamando de “percepção no modo de imediatismo presentacional”), e uma percepção mais básica de relação causal (que ele chamou de “percepção no modo de eficácia causal”). De acordo com Whitehead, levar em conta a totalidade de nossa percepção em vez de apenas a percepção sensorial pura, ou seja, todos os dados perceptíveis em vez de apenas os dados sensoriais de Hume, implica também levar em conta a outra metade das evidências, ou seja, nossas intuições sobre a relação da natureza, da “junção das coisas”. Ele acrescentou:

a união das coisas envolve alguma doutrina de imanência mútua. Em um sentido ou outro… cada acontecimento é um fator na natureza de cada outro acontecimento. (1934 [2011: 87])

Hume demoliu a relação da natureza; Whitehead a restaurou, fundou a “doutrina da causalidade… sobre a doutrina da imanência”, e escreveu: “Cada ocasião pressupõe o mundo anterior como ativo em sua própria natureza. … Essa é a doutrina da causalidade” (1934 [2011: 88-89]).

Whitehead também notou que, de certa forma, os físicos são ainda mais redutores do que Hume. Na prática, eles confiam nos dados dos sentidos, mas em teoria eles abstraem da maioria dos dados de nossos cinco sentidos (visão, audição, olfato, paladar e tato) para se concentrarem nos aspectos matemáticos: sem a cor, sem o som, sem o odor e sem o sabor da natureza. Consequentemente, em uma visão do mundo inspirada não pelas práticas reais dos físicos, mas por suas especulações teóricas, a natureza — metodologicamente desprovida de suas qualidades ‘terciárias’ (valores estéticos, éticos e religiosos) — reduz-se ainda mais ao mundo científico de qualidades ‘primárias’ (quantidades matemáticas e interconexões como a amplitude, comprimento e frequência das ondas matemáticas), e esse mundo científico é bifurcado a partir do mundo de qualidades ‘secundárias’ (cores, sons, cheiros, etc.). Ademais, o primeiro mundo deve, em última instância, explicar completamente o segundo mundo (de modo que, por exemplo, as cores acabam sendo nada mais do que frequências de ondas eletromagnéticas).

Whitehead falou da “bifurcação da natureza em dois sistemas de realidade” (1920 [1986: 30]) para denotar a estratégia — originada com Galileu, Descartes, Boyle e Locke — de bifurcação da natureza na realidade essencial das qualidades primárias e a realidade não-essencial das “adições psíquicas” ou qualidades secundárias, a serem explicadas, em última instância, em termos de qualidades primárias. Whitehead, ao lado de Berkeley, argumenta que a distinção primária/secundária não é sustentável (1920 [1986: 43-44]), que todas as qualidades estão “no mesmo barco, para afundar ou nadar juntas” (1920 [1986: 148]), e que, por exemplo,

o brilho vermelho do pôr-do-sol deve ser parte da natureza tanto quanto as moléculas e as ondas elétricas pelas quais os homens da ciência explicariam o fenômeno. (1920 [1986: 29])

Whitehead descreveu o resultado filosófico da bifurcação da natureza da seguinte forma:

As principais qualidades são as qualidades essenciais das substâncias cujas relações espaço-temporais constituem a natureza. … As ocorrências da natureza são de alguma forma apreendidas pelas mentes … Porém, a mente, ao apreender, também experimenta sensações que, propriamente falando, são qualidades da mente somente. Essas sensações são projetadas pela mente de modo a revestir os corpos da natureza externa apropriadamente. Assim, os corpos são percebidos como que com qualidades que na realidade não lhes pertencem, qualidades que na verdade são puramente descendentes da mente. Desse modo, a natureza recebe créditos que na verdade deveriam ser reservados para nós mesmos: a rosa, por seu perfume: o rouxinol, por seu canto: e o sol pelo seu brilho. Os poetas estão completamente enganados. Eles devem dirigir suas líricas a si próprios, e devem transformá-las em odes de autocongratulação sobre a excelência da mente humana. A natureza é um caso monótono, sem som, sem cheiro, incolor; há apenas a precipitação do material, sem fim, sem sentido. (1926a [1967: 54])

“O enorme sucesso das abstrações científicas”, escreveu Whitehead, “impôs à filosofia a tarefa de aceitá-las como a mais concreta das expressões dos fatos” e, acrescentou ele:

Desse modo, a filosofia moderna foi arruinada. Ela tem oscilado de forma complexa entre três extremos. Há os dualistas, que aceitam a matéria e a mente como em pé de igualdade, e as duas variedades de monistas, aqueles que situam a mente dentro da matéria, e aqueles que situam a matéria dentro da mente. Todavia, esse malabarismo com abstrações nunca pode superar a confusão inerente introduzida pela atribuição de concretude equivocada ao esquema científico. (1926a [1967: 55])

A alternativa de Whitehead é lutar contra “a Falácia da Concretude Deslocada” — o “erro de confundir o abstrato com o concreto” — porque “essa falácia é motivo de grande confusão em filosofia” (1926a [1967: 51]). A falácia da concretude equivocada é cometida cada vez que abstrações são tomadas como fatos concretos, e “fatos mais concretos” são expressos “sob o pretexto de construções lógicas muito abstratas” (1926a [1967: 50-51]). Essa falácia está na raiz das modernas confusões filosóficas do materialismo científico e da bifurcação progressiva da natureza. De fato, a noção de simples localização do materialismo científico de Newton é uma instância da falácia da concretude equivocada — ela confunde a abstração de pedaços de matéria essencialmente não relacionados como sendo a realidade mais concreta, a partir da qual se explica a relação da natureza. E a idéia bifurcante de que qualidades secundárias devem ser explicadas em termos de qualidades primárias também é uma instância dessa falácia — se confunde as abstrações matemáticas da física como sendo a mais concreta, e assim chamada, realidade primária, a partir da qual se explica a chamada realidade secundária das cores, sons, etc.

À luz do crescimento da eletrodinâmica, da relatividade e da mecânica quântica, Whitehead desafiou o materialismo científico e a bifurcação da natureza “como sendo totalmente inadequados à situação científica em que chegamos agora”, e ele delineou claramente a missão da filosofia como ele a viu:

Considero que a filosofia é a crítica das abstrações. Sua função é dupla: primeiro, harmonizá-las, atribuindo-lhes seu status relativo correto como abstrações, e, segundo, completá-las através da comparação direta com intuições mais concretas do universo, promovendo assim a formação de esquemas de pensamento mais completos. É em relação a essa comparação que o testemunho dos grandes poetas é de tamanha importância. Sua sobrevivência é a evidência de que eles expressam profundas intuições da humanidade penetrando no que é universal em fatos concretos. A filosofia não é mais uma dentre as ciências que possui seu próprio pequeno esquema de abstrações, graças ao qual se distancia para aperfeiçoá-lo e melhorá-lo. Ela é o exame das ciências, tendo como objeto especial sua harmonia e sua realização. Ela apresenta, para essa tarefa, não apenas a evidência das ciências separadas, mas também seu próprio apelo à experiência concreta. (1926a [1967: 87])

A filosofia de Whitehead foi claramente influenciada pela eletrodinâmica e pela relatividade, mas é correto afirmar que foi influenciada pela mecânica quântica? Charles Hartshorne escreve:

Quando Whitehead veio para Harvard em 1924, ele se sentiu obrigado a passar seu tempo lendo e ensinando filosofia, em vez da física teórica que havia ensinado em Londres, depois de ensinar matemática em Cambridge. Consequentemente, seus conhecimentos de física começaram a ficar desatualizados. Embora ele tivesse visto o famoso artigo de Heisenberg de 1927 sobre o Princípio da Incerteza (eu sei disso porque… eu o mostrei… a Whitehead), não há evidência de que ele tenha reagido seriamente à controvérsia sobre a “interpretação de Copenhague” … (2010: 28)

Embora Whitehead não tenha reagido em seus escritos à interpretação de Copenhague, ele estava atualizado com relação à mecânica quântica mais antiga (de Planck, Einstein e Bohr), e sua filosofia prefigura algumas de suas interpretações atuais. Whitehead estava tão familiarizado com o Report on Radiation and the Quantum-Theory (1914) de Jeans quanto com o Report on the Relativity Theory of Gravitation (1918) de Eddington, e, antes de sua partida para Harvard, em 12 de julho de 1924, Whitehead presidiu um simpósio — “The Quantum Theory: How far does it modify the mathematical, the physical, and the psychological concepts of continuity?” — que fazia parte de uma sessão conjunta da Sociedade Aristotélica e da Sociedade da Mente. Hoje, por exemplo, a interpretação relacional de Carlo Rovelli da teoria da mecânica quântica é surpreendentemente Whiteheadiana:

No mundo descrito pela mecânica quântica, não há realidade, exceto nas relações entre sistemas físicos. Não são as coisas que entram em relações, mas sim as relações que fundamentam a noção de “coisa”. O mundo da mecânica quântica não é um mundo de objetos: é um mundo de eventos. As coisas são construídas pelos acontecimentos dos eventos elementares: como escreveu o filósofo Nelson Goodman nos anos 50, em uma bela frase: “Um objeto é um processo monótono”. Uma pedra é uma vibração de quanta que mantém sua estrutura por algum tempo, assim como uma onda marinha mantém sua identidade por algum tempo antes de derreter novamente no mar. … Nós, como as ondas e como todos os objetos, somos um fluxo de eventos; somos processos, por um breve e monótono tempo … (2017: 115-116)

E Rovelli acrescenta que no mundo especulativo da gravidade quântica:

Não há mais espaço que contenha o mundo, e não há mais tempo durante o curso do qual os eventos ocorrem. Há processos elementares… continuamente interagindo uns com os outros. Assim como um lago alpino calmo e claro é composto de uma rápida dança de uma miríade de moléculas minúsculas de água, a ilusão de estar rodeado de espaço e tempo contínuos é o produto da visão de longo prazo de uma densa enxurrada de processos elementares. (2017: 158)

Para mais detalhes sobre a filosofia da ciência de Whitehead, cf. Hammerschmidt 1947, Lawrence 1956, Bright 1958, Palter 1960, Mays 1977, Fitzgerald 1979, Plamondon 1979, Eastman & Keeton (eds) 2004, Bostock 2010, Athern 2011, Deroo & Leclercq (eds) 2011, Henning et al. (eds) 2013, Segall 2013, McHenry 2015, Desmet 2016d e Eastman & Epperson & Griffin (eds) 2016.

5. Filosofia da Educação

Em Londres, Whitehead se envolveu em muitos aspectos práticos da educação terciária, atuando como Presidente da Associação Matemática, Decano da Faculdade de Ciências e Presidente do Conselho Acadêmico do Senado da Universidade de Londres, Presidente da Delegação para o Goldsmiths’ College, e vários outros cargos administrativos. Muitos de seus ensaios sobre educação datam dessa época e aparecem em seu livro, Os Objetivos da Educação e Outros Ensaios (1929a). Em sua essência, a filosofia de educação de Whitehead enfatiza a idéia de que uma boa vida é mais proveitosamente pensada como sendo uma vida educada ou civilizada, dois termos que Whitehead usa com frequência de forma intercambiável. Tal como pensamos, nós vivemos. Assim, é somente à medida que melhoramos nossos pensamentos que melhoramos nossas vidas. O resultado, diz Whitehead, é que “Há apenas um tema em matéria de educação, que é a Vida em todas as suas manifestações” (1929a: 10). Essa visão, por sua vez, tem corolários tanto para o conteúdo da educação quanto para seu método de entrega.

(a) Com relação à entrega, Whitehead enfatiza a importância de lembrar que “a mente de um aluno é um organismo em crescimento… não é uma caixa destinada a ser impiedosamente preenchida com idéias alienígenas” (1929a: 47). Ao invés disso, é o propósito da educação estimular e orientar o autodesenvolvimento de cada aluno. Não é tarefa do educador simplesmente inserir na mente de seus alunos pequenos pedaços de conhecimento.

Whitehead concebe o processo educativo de autodesenvolvimento do estudante como um processo orgânico e cíclico no qual cada ciclo consiste em três etapas: primeiro a etapa do romance, depois a etapa da precisão e, finalmente, a etapa da generalização. O primeiro estágio é todo sobre a “livre exploração, iniciada no maravilhar”, o segundo é sobre a disciplinada “aquisição da técnica e do conhecimento detalhado”, e o terceiro é sobre “a livre aplicação do que foi aprendido” (Lowe 1990: 61). Essas etapas, continuamente recorrentes em ciclos, determinam o que Whitehead chama de “O Ritmo da Educação” (cf. 1929a: 24-44). No contexto da matemática, os três estágios de Whitehead podem ser concebidos como o estágio da intuição indisciplinada, o estágio do raciocínio lógico, e o estágio da intuição guiada logicamente. Saltando o estágio um, e nunca chegando ao estágio três, os maus professores de matemática negam aos alunos a maior motivação para amar a matemática: a alegria do reconhecimento de padrões.

Que a educação não envolve a inserção na mente do estudante de pequenos pedaços de conhecimento é claro pela descrição da cultura que Whitehead oferece na abertura do primeiro ensaio de Os Objetivos da Educação (ensaio este que carrega o mesmo título):

A cultura é a atividade do pensamento e a receptividade da beleza e do sentimento humano. Pedaços de informação não têm nada a ver com ela. (1929a: 1)

Em contrapartida, Whitehead escreve:

Devemos ter cuidado com o que chamo de “idéias inertes” — isto é, idéias que são meramente recebidas na mente sem serem utilizadas, ou testadas, ou lançadas em novas combinações, (1929a: 1-2)

e sustenta que “a educação é a aquisição da arte da [interconexão e] utilização do conhecimento” (1929a: 6), e que as idéias permanecem desconectadas e não-utilizadas, a menos que estejam relacionadas

a essa corrente, composta de percepções sensoriais, sentimentos, esperanças, desejos e de atividades mentais que ajustam pensamento a pensamento, e que forma nossa vida. (1929a: 4)

Este ponto — o ponto onde Whitehead liga a arte da educação ao fluxo de experiência que forma nossa vida — é o ponto de encontro da filosofia da educação de Whitehead com sua filosofia de experiência, que também é chamada: ‘filosofia do processo’.

De acordo com a filosofia do processo de Whitehead, o fluxo de experiência que forma nossa vida consiste em momentos de experiência, cada um dos quais é uma síntese de muitos sentimentos com conteúdo objetivo (aquilo que é sentido) e forma subjetiva (como é sentido); também, a síntese de sentimentos não é principalmente controlada por seu conteúdo objetivo, mas por sua forma subjetiva. De acordo com a filosofia de educação de Whitehead, a tentativa de educar uma pessoa simplesmente concentrando-se no conteúdo objetivo — em idéias inertes, pedaços de informação, conhecimento puro — e desconsiderando a forma subjetiva ou padrão emocional da experiência dessa pessoa nunca pode ser bem sucedida. A arte da educação deve levar em conta a receptividade subjetiva e a apreciação da beleza e da grandeza humana, as emoções subjetivas de interesse, alegria e aventura, e “o poder motivador último” (1929a: 62), isto é, o senso de importância, de valores e de possibilidades (cf.1929a: 45-65).

(b) Com relação ao conteúdo, Whitehead defende que qualquer educação adequada deve incluir um componente literário, um componente científico, e um componente técnico.

De acordo com Whitehead:

Qualquer mudança fundamental séria na perspectiva intelectual da sociedade humana deve necessariamente ser seguida por uma revolução educacional. (1929a: 116)

Em particular, a revolução científica e as mudanças fundamentais que ela implicou nos séculos XVII e seguintes foram seguidas por uma revolução educacional que ainda estava em curso no século XX. Em 1912, escreveu Whitehead:

De fato, estamos em meio a uma revolução educacional causada pela morte do impulso clássico que tem dominado o pensamento europeu desde a época da Renascença. … Significa a perda dessa referência sustentada na literatura clássica em nome da busca, nela, da expressão de nossos melhores pensamentos sobre todos os assuntos. … Há três mudanças fundamentais … A ciência agora entra na própria textura de nossos pensamentos… Com efeito, as invenções mecânicas, que são o produto da ciência, alterando as possibilidades materiais da vida, transformaram nosso sistema industrial, e assim mudaram a própria estrutura da Sociedade. Finalmente, a idéia do Mundo significa agora para nós todo o mundo redondo dos assuntos humanos, desde as revoluções da China até as do Peru. … O resultado total dessas mudanças é que o mérito supremo de relevância imediata como a bússola completa da vida moderna foi perdido pela literatura clássica. (1947 [1968: 175–176])

Whitehead listou as revoluções científicas e industriais, bem como a globalização, como as principais causas para as reformas educacionais dos séculos XIX e XX. Essas mudanças fundamentais realmente implicaram em novos padrões para aquilo que é considerado como conhecimento genuíno. Entretanto, junto com esses novos padrões surgiu uma ansiedade romântica — a ansiedade de que os novos padrões de conhecimento genuíno, educação e vida possam empobrecer a experiência humana e prejudicar tanto o bem-estar individual quanto social. Daí surgiu a bifurcação cultural em cultura dos “cientistas naturais” e cultura dos “intelectuais literários” (cf. Snow 1959), e os muitos debates associados no contexto de várias reformas educacionais — por exemplo, o debate dos anos 1880 na Inglaterra vitoriana, quando Whitehead era um estudante de Cambridge, entre T. H. Huxley, um defensor declarado da ciência, defendendo as reivindicações da educação científica moderna, e Matthew Arnold, um homem de letras, defendendo as reivindicações da educação literária clássica.

Quanto a Whitehead, em quem o espírito científico e romântico se fundiram, não se pode dizer que ele tenha ficado do lado de Huxley ou de Arnold. Ele se distanciou daqueles que, motivados pela idéia de que as ciências encarnam os últimos modos de pensamento — o lado de Huxley —, e também daqueles que, motivados pelo conservadorismo, isto é, pelo anacronismo de uma classe alta culta e por um horror elitista à democratização da educação — o lado de Arnold (cf. 1947 [1968: 23-24]). Além de não tomar uma posição no debate sobre qual é o modo último de pensar, o científico ou o literário, rejeitando assim a antítese entre educação científica e literária, Whitehead também rejeitou a antítese entre pensamento e ação (cf. 1947 [1968: 172]) e, portanto, entre uma educação liberal, ou seja, uma educação principalmente intelectual e teórica, e uma educação técnica, ou seja, uma educação principalmente manual e prática (cf. 1929a: 66-92). Em outras palavras, segundo Whitehead, podemos identificar três em vez de duas culturas, mas, além disso, devemos nos abster de promover qualquer uma destas três em detrimento das outras duas. Ele escreve:

Meu ponto é que nenhum programa de estudo pode reivindicar qualquer posição de completude ideal. Tampouco se omitem os fatores de importância subordinada. A insistência na cultura platônica da apreciação intelectual desinteressada é um erro psicológico. A ação e nossa implicação na transição dos eventos em meio ao inevitável vínculo de causa a efeito são fundamentais. Uma educação que se esforça para divorciar a vida intelectual ou estética desses fatos fundamentais traz consigo a decadência da civilização. (1929a: 73)

A curiosidade científica desinteressada é uma paixão voltada para uma visão intelectual ordenada da conexão dos eventos. Mas a … intervenção da ação, mesmo na ciência abstrata, é muitas vezes negligenciada. Nenhum homem da ciência quer apenas saber. Ele adquire conhecimento para apaziguar sua paixão pela descoberta. Ele não descobre a fim de conhecer, ele conhece com o objetivo de descobrir. O prazer que a arte e as ciências podem dar à labuta é o prazer que surge da intenção dirigida com sucesso. (1929a: 74)

A antítese entre uma educação técnica e uma educação liberal é falaciosa. Não pode haver uma educação técnica que não seja liberal, e nenhuma educação liberal que não seja técnica: ou seja, nenhuma educação que não importe tanto a técnica quanto a visão intelectual. (1929a: 74)

Há três métodos principais que são necessários em um sistema nacional de educação, a saber, o currículo literário, o currículo científico e o currículo técnico. Porém, cada um desses currículos deve incluir os outros dois… cada um desses lados… deve ser iluminado pelos outros. (1929a: 75)

Para mais detalhes e uma extensa bibliografia sobre a filosofia de educação de Whitehead, cf. Parte VI do Volume 1 do Handbook of Whiteheadian Process Thought (Weber & Desmond 2008: 185-214).

6. Metafísica

Diante da aposentadoria obrigatória em Londres, e após receber uma oferta de emprego em Harvard, Whitehead mudou-se para os Estados Unidos em 1924. Dada sua formação anterior em matemática, às vezes brincava dizendo que as primeiras palestras de filosofia a que ele próprio assistiu foram as que ele mesmo proferiu em seu novo papel como Professor de Filosofia. Como comenta Russell, “Na Inglaterra, Whitehead era considerado apenas como um matemático, e deixou-se à América o papel de descobri-lo como um filósofo” (1956: 100).

Um ano após sua chegada, ele proferiu as prestigiadas Palestras Lowell de Harvard. As palestras formaram a base de A Ciência e o Mundo Moderno (1926). As Palestras Gifford de 1927/28 na Universidade de Edimburgo seguiram-se pouco depois e resultaram na publicação do mais abrangente (mas difícil de penetrar) trabalho metafísico de Whitehead, Process and Reality (1929c). E no prefácio da terceira grande obra que compõe seu sistema metafísico maduro, Adventures of Ideas (1933), Whitehead declarou:

Os três livros — A Ciência e o Mundo Moderno, Process and Reality e Adventures of Ideas — são um esforço para expressar uma maneira de entender a natureza das coisas, e para apontar como essa maneira de entender é ilustrada pela … experiência humana. Cada livro pode ser lido separadamente; mas eles complementam as omissões ou as compressões uns dos outros. (1933 [1967: vii])

A filosofia da ciência de Whitehead “nada tem a ver com ética, teologia ou teoria da estética” (1922 [2004: 4]). Whitehead, em seus escritos de Londres, estava “excluindo qualquer referência a valores morais ou estéticos”, embora já estivesse ciente de que “os valores da natureza são talvez a chave para a síntese metafísica da existência” (1920 [1986: 5]). A metafísica de Whitehead, ao contrário, leva em conta não apenas a ciência, mas também a arte, a moral e a religião. Whitehead não excluiu nada em seus escritos de Harvard, mas visava uma “visão sinóptica” (1929c [1985: 5]) para a qual os valores são de fato a chave.

Em sua anterior filosofia da ciência, Whitehead revoltou-se contra a bifurcação da natureza em mundos de qualidades primárias e secundárias, e promoveu a harmonização das abstrações da física matemática com as do empirismo sensacionalista de Hume, bem como a inclusão de intuições mais concretas oferecidas por nossa percepção — nossas intuições de causalidade, extensão, cogrediência, congruência, cor, som, cheiro, etc. Estreitamente ligado a essa conclusão do esquema científico do pensamento, Whitehead desenvolveu uma nova ontologia científica e uma nova teoria da percepção. Sua ontologia científica é um dos eventos internos relacionados (em vez de ser meros pedaços de matéria relacionada externamente). Sua teoria da percepção (cf. Simbolismo: seu Significado e Efeito) sustenta que nossa percepção é sempre percepção na modalidade mista da referência simbólica, o que geralmente envolve uma referência simbólica daquilo que é dado no modo puro do imediatismo presentacional àquilo que é dado no modo puro da eficácia causal:

a referência simbólica, embora na complexa experiência humana ela funcione nos dois sentidos, deve ser pensada principalmente como a elucidação do percepta no modo de eficácia causal pelo… percepta no modo de imediatismo presentacional. (1929c [1985: 178])

Segundo Whitehead, o fracasso em dar a devida ênfase ao modo perceptual de eficácia causal implica o perigo de reduzir o método científico ao empirismo sensacionalista de Hume e, em última instância, é a base do fracasso Humeano em reconhecer a relação da natureza, especialmente a relação causal da natureza. De fato, “a noção de causalidade surgiu porque a humanidade vive em meio a experiências do modo de eficácia causal” (1929c [1985: 175]). Segundo Whitehead, “a referência simbólica é o elemento interpretativo da experiência humana” (1929c [1985: 173]), e “a falha em dar a devida ênfase à referência simbólica … reduziu a noção de ‘significado’ a um mistério” (1929c [1985: 168]), e, em última instância, é a base do fracasso de Newton em dar sentido a suas fórmulas de movimento e gravitação.

Em sua metafísica posterior, Whitehead revoltou-se contra a bifurcação do mundo em um mundo objetivo de fatos (como estudado pela ciência, mesmo uma ciência completa, e não limitada à física, mas estendendo-se da física à biologia e à psicologia) e ao mundo subjetivo de valores (estético, ético, e religioso), e promoveu a harmonização das abstrações da ciência com as da arte, moral e religião, assim como a inclusão de intuições mais concretas oferecidas por nossa experiência — desde nossas intuições matemáticas e físicas até nossas intuições poéticas e místicas. Estreitamente ligado a essa conclusão do esquema metafísico do pensamento (cf. Parte I de Process and Reality), Whitehead refinou sua ontologia anterior e generalizou sua teoria da percepção anterior em uma teoria das sensações. A ontologia final de Whitehead — a ontologia da ‘filosofia do organismo’ ou ‘filosofia do processo’ — é a ontologia dos processos elementares relacionados, como um organismo (chamados de ‘ocasiões atuais’ ou ‘entidades atuais’), em termos dos quais ele poderia entender tanto a natureza sem vida quanto a natureza viva, tanto a matéria quanto a mente, tanto a ciência quanto a religião — “A filosofia”, escreve Whitehead, “atinge sua principal importância fundindo as duas, ou seja, a religião e a ciência, em um esquema racional de pensamento” (1929c [1985: 15]). Sua teoria dos sentidos (cf. parte III do Process and Reality) afirma que não apenas nossa percepção, mas nossa experiência em geral é uma corrente de processos elementares de concrescência (crescendo juntos) de muitas sensações em uma — “as muitas se tornam um, e são ampliadas pelo um” (1929c [1985: 21]) — e que o processo de concrescência não é impulsionado principalmente pelo conteúdo objetivo das sensações envolvidas (sua factualidade), mas por sua forma subjetiva (sua valorização, cf. 1929c [1985: 240]).

A ontologia de Whitehead não pode ser dissociada de sua teoria dos sentidos. Os momentos atuais que constituem ontologicamente nossa experiência são os processos elementares de concrescência das sensações que constituem o fluxo de nossa experiência, e eles lançam luz no porquê e no como de todos os momentos atuais, inclusive aqueles que constituem coisas materiais sem vida. Isso equivale à afirmação pan-experiencialista de que os constituintes elementares intrinsecamente relacionados de todas as coisas no universo, desde as pedras até os seres humanos, são experienciais. Whitehead escreve: “cada entidade real é um vibrar de experiência” (1929c [1985: 190]) e “além das experiências dos sujeitos há um nada, nada, nada, nada, puro nada” (1929c [1985: 167]) — uma afirmação ultrajante segundo alguns, mesmo quando se deixa claro que o pan-experiencialismo não é o mesmo que o pan-psiquismo, porque “a consciência pressupõe a experiência, e não a experiência a consciência” (1929c [1985: 53]).

A ontologia de eventos relacionais que Whitehead desenvolveu em seu período londrino pode servir para desenvolver uma interpretação relacional da mecânica quântica, como a de Rovelli (cf. supra) ou uma das muitas propostas dos estudiosos de Whitehead (cf. Stapp 1993 e 2007, Malin 2001, Hättich 2004, Epperson 2004, Epperson & Zafiris 2013). Porém, essa ontologia deve levar em conta o fato de que a mecânica quântica sugere que a realidade não é apenas relacional, mas também granular (os resultados da medição de suas mudanças não formam espectros contínuos, mas espectros de quanta discreta) e indeterminista (os físicos não podem predeterminar o resultado de uma medição; eles só podem calcular para cada uma dos quanta discreta relevante — ou seja, para cada um dos resultados possíveis da medição — a probabilidade de que se torne o resultado real).

Nos escritos londrinos de Whitehead, a natureza granular ou atômica dos eventos subjacentes às abstrações do espaço-tempo contínuo e dos campos eletromagnéticos e gravitacionais contínuos não é explicitada. Em seus escritos de Harvard, entretanto, “os misteriosos quanta da energia fizeram sua aparição” (1929c [1985: 78]), “a derradeira verdade metafísica é o atomismo” (1929c [1985: 35]), e os eventos são vistos como redes (ou ‘sociedades’) de eventos elementares e atômicos, chamados de ‘ocasiões atuais’ ou ‘entidades atuais’. Escreve Whitehead:

Usarei o termo ‘evento’ no sentido mais geral de um nexo de ocasiões atuais… Uma ocasião atual é o tipo limitante de um evento com apenas um membro. (1929c [1985: 73])

Cada ocasião atual determina um quantum de extensão — “o quantum atomizado de extensão correlativo à entidade atual” (1929c [1985: 73]) — e é por meio da relação de extensa conexão na classe das regiões constituídas por esses quanta que Whitehead tentou melhorar sua construção anterior de espaço-tempo (cf. Parte IV de Process and Reality).

A atomicidade dos eventos na mecânica quântica se encaixa com a atomicidade do fluxo de experiência como concebida por William James, reforçando, assim, a afirmação de que cada entidade atual é um processo elementar da experiência, ele escreve:

A autoridade de William James pode ser citada em apoio a essa conclusão. Ele escreve: “Ou sua experiência não é de conteúdo, de nenhuma espécie de mudança, ou é de uma quantidade perceptível de conteúdo ou mudança”. Seu conhecimento da realidade cresce literalmente através de gemas ou gotas de percepção. Intelectualmente e em reflexão, você pode dividi-los em componentes, mas, como dado imediatamente, eles vêm totalmente ou não vêm de forma alguma”. (1929c [1985: 68])

Ele escreve: “Ou sua experiência não é de conteúdo, de nenhuma espécie de mudança, ou é de uma quantidade perceptível de conteúdo ou mudança”. Seu conhecimento da realidade cresce literalmente através de gemas ou gotas de percepção. Intelectualmente e em reflexão, você pode dividi-los em componentes, mas, como dado imediatamente, eles vêm totalmente ou não vêm de forma alguma”. (1929c [1985: 68])

A conclusão de Whitehead diz: “entidades atuais são gotas de experiência, complexas e interdependentes” (1929c [1985: 18]), e ele expressa que a realidade cresce por gotas, que juntas formam o extenso continuum, ao escrever: “a extensividade se torna, mas ‘tornar-se não é, em si, extensivo”, e “há um ‘devir’ de continuidade, mas não há continuidade do devir” (1929c [1985: 35]).

Nos escritos londrinos de Whitehead, ele pretende reconstruir logicamente a TRE e a TRG de Einstein, que são ambas teorias determinísticas da física, e sua noção de causalidade (que cada ocasião pressupõe o mundo anterior como ativo em sua própria natureza) não parece deixar muito espaço para qualquer autodeterminação criativa. Em seus escritos de Harvard, porém, Whitehead considera a interação determinista como um limite abstrato em algumas circunstâncias da interação criativa que governa o devir de entidades atuais em todas as circunstâncias, e deixa claro que sua noção de causalidade inclui tanto a determinação pelo mundo antecedente (causalidade eficiente de ocasiões atuais passadas) quanto a autodeterminação (causalidade final pela ocasião atual no processo de devir) Whitehead escreve:

Uma entidade atual é ao mesmo tempo o produto do passado eficiente, e é também, na frase de Spinoza, causa sui. Toda filosofia reconhece, de uma forma ou de outra, esse fator da auto-causação. (1929a: 150)

Novamente: “A auto-realização é o fato último dos fatos. Uma atualidade é a auto-realização, e tudo o que é auto-realização é uma atualidade” (1929a: 222).

Introduzir o indeterminismo também significa introduzir potencialidade junto à atualidade, e de fato, Whitehead introduz potenciais puros, também chamados “objetos eternos”, junto às ocasiões atuais:

Os objetos eternos são os potenciais puros do universo, e as entidades atuais diferem umas das outras em sua realização dos potenciais. (1929c [1985: 149])

Os objetos eternos podem qualificar (caracterizar) o conteúdo objetivo e a forma subjetiva das sensações que constituem as entidades atuais. Os objetos eternos das espécies objetivas são padrões matemáticos puros: “Os objetos eternos das espécies objetivas são as formas matemáticas platônicas” (1929c [1985: 291]). Um objeto eterno de uma espécie objetiva só pode qualificar o conteúdo objetivo de uma sensação, e “nunca ser um elemento na definição de uma forma subjetiva” (idem). Os objetos eternos de espécie subjetiva, por outro lado, incluem dados e valores dos sentidos.

Um membro da espécie subjetiva é, em seu caráter primário, um elemento na definição da forma subjetiva de uma sensação. É uma determinada maneira pela qual uma sensação pode ser sentida. (idem)

Mas também pode tornar-se um objeto eterno contribuindo para a definição do conteúdo objetivo de uma sensação, por exemplo, quando uma sensação olfativa dá origem ao sentir daquele cheiro, ou quando uma sensação emocionalmente vermelha é sentida por outro sentido, e o vermelho, que é um elemento da forma subjetiva da primeira sensação, torna-se um elemento do conteúdo objetivo da segunda sensação.

O conceito de autodeterminação de Whitehead não pode ser dissociado de sua idéia de que cada entidade real é um processo elementar de experiência e, portanto, segundo Whitehead, é relevante tanto no nível inferior de interações físicas indeterministas quanto no nível superior de interações humanas livres. De fato, cada entidade atual é uma concrescência de sensações do mundo anterior, que não têm apenas conteúdo objetivo, mas também forma subjetiva, e como essa concrescência é determinada não apenas pelo conteúdo objetivo (pelo que é sentido), mas também pela forma subjetiva (pelo como é sentido), ela é determinada não apenas pelo mundo anterior que é sentido, mas também por como ele é sentido. Em outras palavras, cada entidade atual tem que levar em conta seu passado, mas somente as condições do passado não determinam completamente o modo como a entidade atual será considerada e nem o “como uma entidade atual se torna o que essa entidade atual é” (1929c [1985: 23]).

Como isso se relaciona com os objetos eternos? Como uma entidade atual leva em conta seu mundo anterior envolve “a realização de objetos eternos [ou potenciais puros] na constituição da entidade atual em questão” (1929c [1985: 149]), e isso é parcialmente decidido pela própria entidade atual. De fato, “a atualidade é a decisão dentre as potencialidades” (1929c [1985: 43]). Outra forma de afirmar o mesmo é que “a forma subjetiva… tem o caráter de uma valoração” e

de acordo com a valoração, é uma “valoração ascendente” ou uma “valoração descendente”, a importância do objeto eterno [ou potenciais puros] é aumentada ou atenuada. (1929c [1985: 240–241])

De acordo com Whitehead, a autodeterminação dá origem às leis probabilísticas da ciência, bem como à liberdade humana. Não podemos decidir quais são as causas de nosso momento atual de experiência, mas — até certo ponto — podemos decidir como levá-las em conta. Em outras palavras, não podemos mudar o que nos acontece, mas podemos escolher como o consideramos. Porque nossa vida interior é constituída não apenas pelo que sentimos, mas também por como sentimos o que sentimos, não apenas pelo conteúdo objetivo, mas também pela forma subjetiva, Whitehead argumenta que a compulsão externa e a causação eficiente não têm a última palavra em nosso devir; a autodeterminação interior e a causação final têm.

Whitehead completa sua metafísica introduzindo Deus (cf. Parte V de Process and Reality) como um dos elementos necessários para compreender melhor a autodeterminação (e que tal não resulta em caos ou mera repetição, mas promove a ordem e a novidade) e a causalidade final (o que visa, em última instância, a “intensidade da sensação” (1929c [1985: 27]) ou a “profundidade da satisfação” (1929c [1985: 105])). De acordo com Whitehead: “Deus é o órgão da novidade” e da ordem (1929c [1985: 67]);

Exceto pela intervenção de Deus, não poderia haver nada de novo no mundo, e nenhuma ordem no mundo. O curso da criação seria um estado morto de ineficácia, com todo o equilíbrio e intensidade progressivamente excluídos pelas correntes cruzadas de incompatibilidade; (1929c [1985: 247])

e “o propósito de Deus no avanço criativo é a evocação de intensidades” (1929c [1985: 105]). Na verdade, essa última citação de Process and Reality é equivalente a uma citação anterior de Religion in the making — “O propósito de Deus é a obtenção de valor no mundo” (1926b [1996: 100]) — e a uma citação posterior de Adventures of Ideas — “A teleologia do Universo é dirigida à produção do Belo” (1933 [1967: 265]). Cada ocasião atual não apenas sente seu mundo anterior (seu passado), mas também a Deus, e é a sensação de Deus que constitui o objetivo inicial do devir da ocasião atual — “Sua [de Deus] ternura é direcionada para cada ocasião atual, conforme ela surge” (1929c [1985: 105]). Porém, a ocasião atual é “finalmente responsável pela decisão pela qual qualquer atração pelo sentir é admitida à eficiência” (1929c [1985: 88]), mesmo que essa atração seja divina. Em outras palavras, cada ocasião atual é “condicionada, embora não determinada, por um objetivo subjetivo inicial fornecido pelo motivo de toda ordem e originalidade” (1929c [1985: 108]).

Para mais detalhes sobre a metafísica de Whitehead, cf. os livros listados na seção 1, assim como Emmet 1932, Johnson 1952, Eisendrath 1971, Lango 1972, Connelly 1981, Ross 1983, Ford 1984, Nobo 1986, McHenry 1992, Jones 1998, e Basile 2009.

7. Religião

Como a filosofia do processo de Whitehead deu origem ao movimento da teologia do processo, a maioria dos filósofos pensa que sua postura em relação à religião foi meramente positiva. Esse lugar comum está errado. Whitehead escreveu:

A religião não é, de forma alguma, necessariamente boa. Ela pode ser muito má. (1926b [1996: 17])

Ao considerar a religião, não devemos ser obcecados pela idéia de sua bondade necessária. Isso é uma ilusão perigosa. (1926b [1996: 18])

De fato, a história, até os dias de hoje, é um registro melancólico dos horrores que podem assistir à religião: o sacrifício humano, e, em particular, a matança de crianças, o canibalismo, as orgias sensuais, a superstição abjeta, o ódio entre raças, a manutenção de costumes degradantes, a histeria, o fanatismo, tudo isso pode ser colocado a seu cargo. A religião é o último refúgio da selvageria humana. A associação acrítica da religião com a bondade é diretamente negativada por simples fatos. (1926b [1996: 37])

Dito isso, Whitehead não sustentava que a religião é meramente negativa. Para ele, a religião pode ser “positiva ou negativa, boa ou ruim” (1926b [1996: 17]). Assim, depois de destacar que a bondade necessária da religião é uma ilusão perigosa em Religion in the Making, Whitehead acrescenta abruptamente: “O ponto a notar é sua importância transcendente” (1926b [1996: 18]). Em Ciência e o Mundo Moderno, Whitehead expressa essa importância transcendente da religião da seguinte forma:

Religião é a visão de algo que está além, atrás e dentro do fluxo passageiro das coisas imediatas; algo que é real, e ainda à espera de ser realizado; algo que é uma possibilidade remota, e ainda o maior dos fatos presentes; algo que dá sentido a tudo o que se passa, e ainda assim ilude toda apreensão; algo cuja posse é o bem final, e ainda assim está além de todo alcance; algo que é o ideal final, e uma busca sem esperança. (1926a [1967: 191–192])

E depois de ressaltar que a religião é o último refúgio da selvageria humana em Religion in the Making, Whitehead acrescenta abruptamente: “A religião pode ser, e tem sido, o principal instrumento de progresso” (1926b [1996: 37-38]). Em Ciência e no Mundo Moderno, lê-se esta mensagem:

A religião surgiu na experiência humana misturada com as fantasias mais cruéis da imaginação bárbara. Gradualmente, lentamente, sua visão reaparece na história sob uma forma mais nobre e com uma expressão mais clara. É o único elemento da experiência humana que mostra persistentemente uma tendência ascendente. Ela se desvanece e depois se repete. No entanto, quando renova sua força, ela se repete com mais riqueza e pureza de conteúdo. O fato da visão religiosa, e sua história de expansão persistente, é nosso único motivo de otimismo. (1926a [1967: 192])

No que diz respeito à relação entre ciência e religião, a visão de Whitehead difere claramente da visão de Stephen Jay Gould de que religião e ciência não se sobrepõem. Gould escreveu:

A falta de conflito entre ciência e religião surge da falta de sobreposição entre seus respectivos domínios de especialização profissional — ciência na constituição empírica do universo, e religião na busca de valores éticos adequados e do significado espiritual de nossas vidas. (1997)

Whitehead, pelo contrário, escreveu: “Você não pode proteger a teologia da ciência, ou a ciência da teologia” (1926b [1996: 79]). E: “O conflito entre ciência e religião é o que naturalmente ocorre em nossas mentes quando pensamos nesse assunto” (1926a [1967: 181]).

Entretanto, Whitehead não concordou com aqueles que sustentam que a solução ideal do conflito ciência-religião é a completa aniquilação da religião. Whitehead, pelo contrário, sustentava que deveríamos visar a integração da ciência e da religião e transformar a oposição empobrecedora entre os dois em um contraste enriquecedor. De acordo com Whitehead, tanto a religião quanto a ciência são importantes, e ele escreveu:

Quando consideramos o que é religião e o que é ciência para a humanidade, não é exagero dizer que o curso futuro da história depende da decisão desta geração quanto à relação entre eles. (1926a [1967: 181])