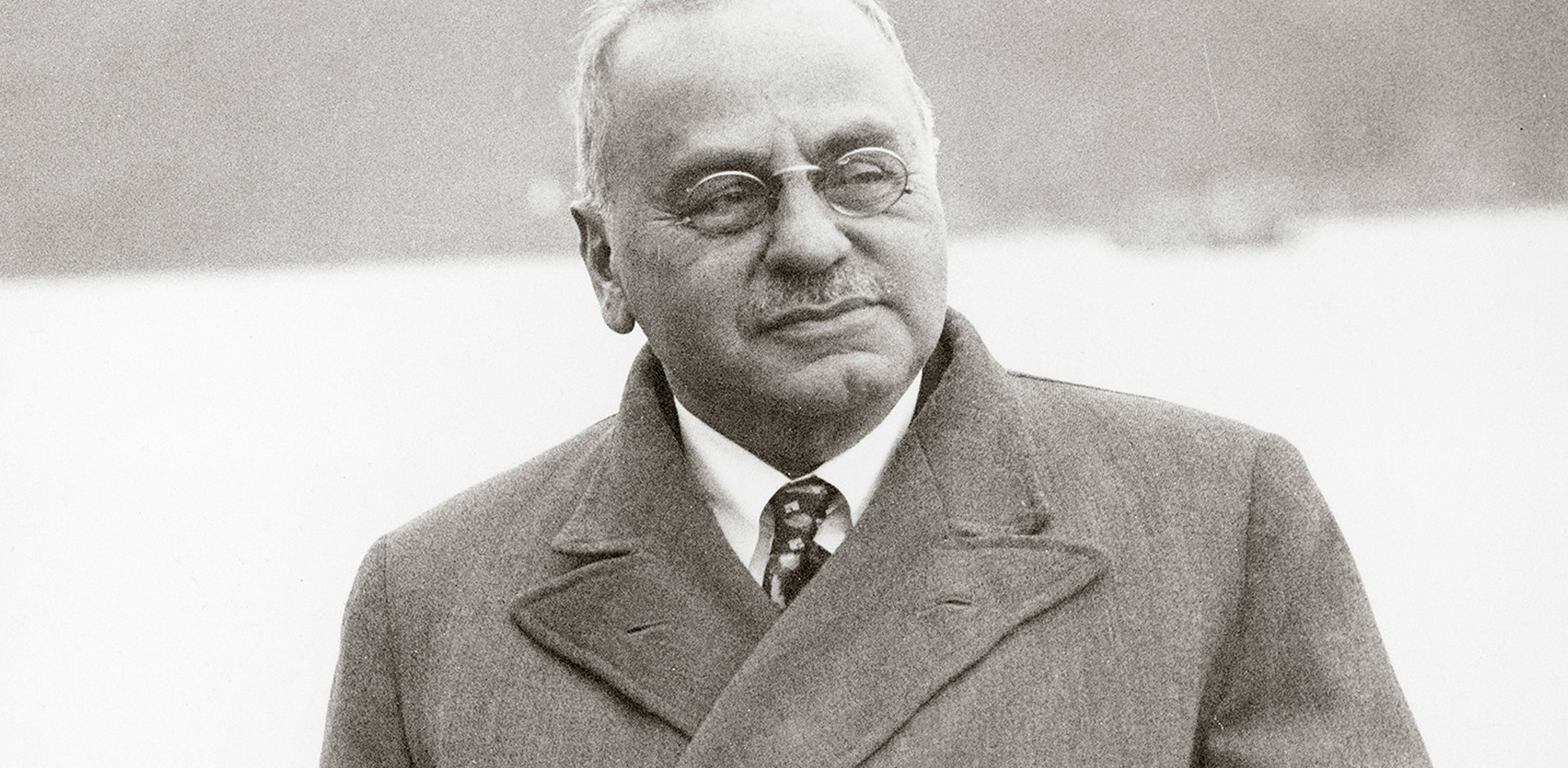

“Ciência e Filosofia” foi extraído da obra Aventuras das Idéias, do filósofo e matemático britânico, Alfred North Whitehead.

Seção I. Em certo sentido, Ciência e Filosofia são apenas aspectos diferentes de um grande empreendimento da mente humana. Nos debruçaremos sobre sua cooperação na tarefa de elevar a humanidade acima do nível geral da vida animal. Nesse baixo nível animal, flashes de visão estética, de alcance tecnológico, de organização sociológica e de sentimento afetuoso se manifestam. Os rouxinóis, os castores, as formigas, o carinhoso cuidado dos jovens, todos testemunham a existência desse nível de vida no mundo animal. Claro que todos esses modos de funcionamento são levados a um nível imensamente superior entre a humanidade. Nos seres humanos, esses diversos modos de funcionamento apresentam maior variedade de adaptação a circunstâncias especiais, eles são mais complexos e estão mais entrelaçados uns com os outros. Porém, sem dúvida, entre os animais, eles estão lá, claramente demonstrados à nossa observação.

Entre os seres vivos deste planeta, até onde a evidência direta chega, a Ciência e a Filosofia pertencem apenas aos homens. Ambas estão preocupadas com a compreensão dos fatos individuais enquanto ilustrações de princípios gerais. Os princípios são entendidos em abstrato, e os fatos são entendidos em relação à sua encarnação dos princípios.

Por exemplo, os animais parecem bastante familiarizados com o hábito da queda dos corpos. Eles não se surpreendem com tal ocorrência, e frequentemente derrubam coisas. Contudo, muito cedo na história da ciência moderna européia, encontramos Aristóteles formulando a lei de que existe uma tendência para que os corpos materiais procurem o centro da Terra. Essa lei quase certamente não foi uma descoberta de Aristóteles. Ela era um lugar comum no pensamento grego, embora não fosse aceita unanimemente. Todavia, ela está claramente exposta em seus escritos, e não é nosso objetivo continuar a seguir com conjecturas arqueológicas. Essa lei científica nos parece bastante antiquada, e de fato não exatamente verdadeira. Ela é mais do que especial e, no entanto, requer uma limitação severa antes que as medidas quantitativas comprovem suas afirmações com exatidão. Descobriremos que a história posterior dessa lei e de suas sucessivas modificações lança grande luz sobre as funções relativas da Ciência e da Filosofia.

Contudo, examinemos primeiro a Lei de Aristóteles, que é uma das primeiras doutrinas daquela Ciência Ocidental cuja história se estende desde Tales de Mileto, em vida na data de 600 a.C., até à presente data. Grosseiramente falando, é uma história de cerca de vinte e cinco séculos. Claro que houve antecipações no Egipto, Mesopotâmia, Índia, e China. Mas a ciência moderna, impelida pela curiosidade do espírito humano, permeada de críticas e divorciada das superstições hereditárias, teve o seu nascimento com os gregos; e entre os gregos Tales foi o expoente mais antigo que nos é conhecido.

Nessa caracterização geral, a ciência e a filosofia não são discriminadas. Mas a palavra “curiosidade” é o que trivializa o motivo interior que tem impulsionado os homens. No sentido maior, no qual ela é usada aqui, “curiosidade” significa o desejo da razão de que os fatos discriminados na experiência sejam compreendidos. Significa a recusa de estar satisfeito com a simples confusão de fatos, ou mesmo com o hábito da rotina. O primeiro passo da ciência e da filosofia foi dado quando se compreendeu que cada rotina exemplifica um princípio que é capaz de se afirmar em abstração de suas exemplificações particulares. A curiosidade, que é o impulsionador que impele a civilização para fora de sua antiga segurança, é esse desejo de afirmar os princípios em sua abstração. Nessa curiosidade há um elemento impiedoso que, no final, perturba. Somos americanos, ou franceses, ou ingleses; e amamos nossos modos de vida, com suas belezas e ternuras. Mas a curiosidade nos leva a uma tentativa de definir a civilização; e nessa generalização, logo descobrimos que perdemos nossa amada América, nossa amada França, e nossa amada Inglaterra. A generalidade se mantém com uma fria imparcialidade, quando nossas afeições se agarram a um ou outro dos detalhes.

Um exame da Lei da Gravitação de Aristóteles exemplifica esse processo abstrativo inerente à ciência. A Lei envolve uma classificação das coisas que nos cercam. Há os corpos pesados com a propriedade de tender para baixo, e há os outros elementos, como as chamas, que possuem a natureza intrínseca de tender para cima, apesar de serem coisas componentes na superfície da terra. Essas coisas que se movem para cima tendem ao seu lugar adequado, que é o céu. As estrelas e os planetas formam ainda uma terceira classe de coisas que por sua própria natureza estão nos céus, coisas que são ingeráveis e incorruptíveis. Nessa classificação dos componentes de natureza física, ainda um quarto componente permanece encerrado, em seu caráter único e, portanto, ele é o único membro de sua classe. Tal componente é a Terra, o centro do Universo, por referência ao qual todos esses outros tipos de seres são definidos.

Nessa classificação dos vários componentes da natureza física, Aristóteles deu à Ciência e à Filosofia sua primeira análise abrangente dos fatos da natureza física. Você notará que a classificação procede inteiramente por referência à função, muito de acordo com o espírito moderno. No lugar de um pântano desconhecido, pestilento e com mistérios e magia, ele coloca diante de nosso entendimento um esquema majestoso, coordenado, claro para o entendimento e baseado nos fatos óbvios e persistentes de nossa experência. Na generalidade de seu escopo, é igualmente filosófico e científico, e posteriormente forneceu a base física para o esquema cristão da salvação. Seu derrube, 1800 anos depois, foi igualmente combatido por Lutero e pela Igreja de Roma. Como exemplo de uma generalização indutiva majestosa, que apela para os fatos óbvios e negligencia a confusão das pequenas diferenças, a concepção geral de Aristóteles sobre o universo físico permanece insuperável. Para cada elemento que o constitui, há um apelo à observação; e para cada observação a que se faz apelo, há a possibilidade da sua repetição indeterminada. Com Aristóteles e Epicuro, a ciência da civilização moderna alcançou a adolescência.

Seção II. Há uma nítida obviedade sobre as doutrinas de Aristóteles que está completamente ausente da cosmologia de Platão. Claro que nem Platão, nem Aristóteles, originaram sua própria linha particular de pensamento. Por trás deles havia uma história de três ou quatro gerações de pensadores, remontando às figuras obscuras de Tales e Pitágoras, e até mesmo além delas. Além disso, Aristóteles trabalhou durante vinte anos na Academia de Platão, e derivou idéias desse grupo ativo e especulativo de pensadores, aos quais o mundo moderno deve sua especulação, sua crítica, suas ciências dedutivas e indutivas, e a civilização de seus conceitos religiosos. Eles foram o canal estreito pelo qual passaram as confusas tradições do Egito, Mesopotâmia, Síria, e da civilização grega de origem marinha. A partir dessa Academia e de seu ramo aristotélico, surgiram as várias linhas de pensamento que as escolas posteriores de Alexandria adotaram para a primeira fase da ciência moderna, natural e humana. Sem dúvida, o mundo perdeu então a pitorescidade. Pois os profetas foram suplantados por professores. Em outras palavras, como o movimento penetrou nos hábitos de pensamento, a convicção intuitiva murchou diante das críticas. Porém, em meio a todas as limitações da humanidade, que vaga atordoada no universo abundante, o conhecimento recondicionou a vida humana, e tornou possível aquela virtude que requer tal medida da análise intelectual.

Entre eles, Platão e Aristóteles conseguem ilustrar as principais conexões entre ciência e filosofia. A ênfase da ciência está na observação de ocorrências particulares, e em generalizações indutivas, que apresentam amplas classificações de acordo com seus modos de funcionamento, em outras palavras, de acordo com as leis da natureza que ilustram. A enfase da filosofia está nas generalizações que quase não se classificam por causa de sua aplicação universal. Por exemplo, todas as coisas estão envolvidas no avançar criativo do Universo, ou seja, na temporalidade geral que afeta todas as coisas, mesmo que em todos os momentos elas permaneçam auto-idênticas. Assim, a consideração do tempo não leva à classificação do mesmo modo direto em que a consideração do peso levou Aristóteles à sua classificação quádrupla.

Ora, Platão já havia enfatizado a importância dessa noção aristotélica de classificação, ou seja, de “divisão”, como ele a chamava. Talvez ele tenha realmente inventado o método. Teria sido bastante de acordo com sua clara sutileza intelectual tê-lo feito. Encontramos em seus diálogos as primeiras formulações explícitas da ciência da Lógica. Mas suas aplicações do método são fracas ao extremo, do ponto de vista do avanço da ciência natural. Enquanto Aristóteles, no trabalho de sua vida, aproveitou a noção geral de classificação, ele fez uma análise magistral das complexidades inerentes à relação mútua das classes. Ele também aplicou sua doutrina teórica ao imenso material a ser coletado pela observação direta nos campos da zoologia, física e sociologia. De fato, devemos a ele quase todas as nossas ciências especiais, tanto as ciências naturais, como as que dizem respeito às atividades do espírito da humanidade. Ele é a origem do esforço por uma análise precisa de cada situação que, no final, criou a ciência moderna européia. Podemos ver nos trabalhos de sua vida o primeiro exemplo claro de uma intuição filosófica transitando para um método científico.

Seção III. Essa transição das intuições filosóficas para os métodos científicos é de fato o tópico completo deste capítulo. Um sistema filosófico, visto como uma tentativa de coordenar todas essas intuições, raramente é de importância direta para determinadas ciências. Cada uma dessas ciências ao rastrear suas idéias retrospectivamente até suas noções básicas pára em uma casa a meio caminho. Elas encontram um lugar de descanso em meio a noções que, para seus propósitos imediatos e para seus métodos imediatos, elas não precisam aprofundar em sua análise. Essas noções básicas são uma especialização das intuições filosóficas que formam o pano de fundo do pensamento civilizado da época em questão. São intuições que, afora seu uso na ciência, a linguagem comum raramente expressa com precisão definida, mas que pressupõe habitualmente em suas palavras e expressões correntes. Por exemplo, as palavras ‘mesas’, ‘cadeiras’, ‘pedras’, pressupõem a noção científica dos corpos materiais, que tem governado a ciência natural desde o século XVII até o final do século XIX.

Entretanto, mesmo a partir do ponto de vista das ciências especiais, os sistemas filosóficos, com seus ambiciosos objetivos de plena abrangência, não são inúteis. Eles são a forma pela qual o espírito humano cultiva suas intuições mais profundas. Tais sistemas dão vida e movimento aos pensamentos isolados. Sem contar com esses esforços de ordenação, os pensamentos isolados iriam resplandecer em momentos de ociosidade, iluminar uma fase passageira de reflexão, e então pereceriam e seriam esquecidos. O âmbito de uma intuição só pode ser definido por sua coordenação com outras noções de generalidade semelhante. Mesmo a discordância dos sistemas filosóficos concorrentes é um fator essencial para o progresso. A história do pensamento europeu, até os dias de hoje, tem sido manchada por um mal-entendido fatal. Ele pode ser chamado de A Falácia Dogmática. O erro consiste na convicção de que somos capazes de produzir noções que são adequadamente definidas no que diz respeito à complexidade da relação que é necessária para sua ilustração no mundo real. Você pode descrever o Universo por meio de uma investigação? Exceto talvez pelas noções mais simples da aritmética, mesmo nossas idéias mais familiares, que parecem óbvias, estão infectadas por essa imprecisão incurável. Nossa correta compreensão dos métodos do progresso intelectual depende de termos em mente essa característica de nossos pensamentos. As noções empregadas em cada tópico sistemático requerem esclarecimento a partir da perspectiva de cada ponto de vista. Elas devem ser criticadas a partir do ponto de vista de sua própria consistência interna dentro desse tópico, e a partir do ponto de vista de outros tópicos de generalidade análoga, e a partir do ponto de vista dos chamados tópicos filosóficos com uma gama mais ampla. Durante a época medieval na Europa, os teólogos foram os principais pecadores no que diz respeito à finalidade dogmática. Durante os últimos três séculos, sua má preeminência nesse hábito passou para os homens da ciência. Nossa tarefa é entender como de fato a mente humana pode começar a trabalhar com sucesso para a definição gradual de suas idéias habituais. Trata-se de um processo que se realiza passo a passo, sem triunfos de finalidade. Não podemos produzir esse ajuste final de generalidades bem definidas que constituam uma metafísica completa. Mas podemos produzir uma variedade de sistemas parciais de generalidade limitada. A concordância de idéias dentro de qualquer um desses sistemas mostra o alcance e a virilidade das noções básicas desse esquema de pensamento. Além disso, a discordância de sistema com sistema, e o sucesso de cada sistema como sendo um modo parcial de iluminação, nos adverte sobre as limitações dentro das quais nossas intuições são salvaguardadas. Tais limitações por descobrir são os tópicos para a pesquisa filosófica.

Essa doutrina sobre as limitações às quais nossas melhores idéias estão sujeitas é ilustrada por essa mesma noção de corpos materiais que acaba de ser mencionada. Tal noção é tão óbvia que tem assombrado a linguagem até onde podemos traçar a história retrospectivamente. Por fim, no século XVII foi dada uma nova precisão para os propósitos da ciência física. Ademais, a ciência física, assim re-condicionada, provou ser um sucesso esmagador durante três séculos. Ela transformou o pensamento e transformou as atividades físicas da humanidade. Parecia que finalmente a humanidade havia alcançado a noção fundamental para todos os propósitos práticos, e que além dela, no caminho da generalidade, havia mera especulação desprovida de objetivo. Porém, no século XX, essa grande noção, moldada para uso por Galileu e Newton, desmoronou completamente no que diz respeito ao seu uso como uma noção fundamental para a ciência física. Na ciência moderna, ela é uma noção limitada, confinada a propósitos especiais.

Esse colapso do dogmatismo do século XIX é um aviso de que as ciências especiais exigem que as imaginações dos homens sejam conservadas com possibilidades imaginativas que ainda não foram utilizadas a serviço da explicação científica. A analogia mais próxima deve ser vista na história de algumas espécies de animais, ou de plantas, ou de micróbios, que permanecem à espreita por séculos como um subproduto obscuro da natureza em alguma selva solitária, ou morro, ou ilha. Então, por algum truque de circunstância, escapa para o mundo exterior e modifica uma civilização, ou destrói um império ou as florestas de um continente. Tal é o poder potencial das idéias que vivem nos vários sistemas da filosofia.

É claro que nessa ação, e na reação, entre ciência e filosofia, uma ajuda à outra. É tarefa da filosofia trabalhar na concordância das idéias concebidas tal como ilustradas nos fatos concretos do mundo real. Ela busca aquelas generalidades que caracterizam a realidade completa do fato, e à parte das quais qualquer fato deverá afundar-se em uma abstração. Mas a ciência faz a abstração, e se contenta em compreender o fato completo em relação a apenas alguns de seus aspectos essenciais. Ciência e Filosofia criticam-se mutuamente, e fornecem material imaginativo uma para a outra. Um sistema filosófico deveria apresentar uma elucidação do fato concreto do qual as ciências abstraem. Além disso, as ciências devem encontrar seus princípios nos fatos concretos que um sistema filosófico apresenta. A história do pensamento é a história da medida do fracasso e do sucesso nesse empreendimento conjunto.

Seção IV. A contribuição de Platão para as noções básicas que ligam Ciência e Filosofia, tal como finalmente se estabeleceu na última parte de sua vida, tem virtudes inteiramente diferentes das de Aristóteles, embora sejam de igual utilidade para o progresso do pensamento. Ela pode ser encontrada pela leitura conjunta do Teeteto, do Sofista, do Timeu e do quinto e décimo livros das Leis, e depois pela recorrência ao seu trabalho anterior, O Banquete. Ele nunca é totalmente auto-consistente e raramente é explícito e desprovido de ambiguidade. Ele sente as dificuldades, e expressa suas perplexidades. Ninguém poderia ficar perplexo com as classificações de Aristóteles; enquanto Platão se move em meio a um sistema fragmentado como um homem atordoado por causa de sua própria penetração.

Algumas doutrinas principais se destacam e são de importância inestimável para a ciência, no maior sentido desse termo. Quanto à sua coordenação em um sistema, ele é pouco dogmático e só pode contar “a história mais provável”. De fato, em sua sétima Carta1, ele condena a noção de que um sistema final possa ser expresso verbalmente. Seus pensamentos posteriores giram em torno do entrelaçamento de sete noções principais, a saber. As Idéias, Os Elementos Físicos, A Psique, O Eros, A Harmonia, As Relações Matemáticas e O Receptáculo. Essas noções são agora tão importantes para nós quanto eram no início do mundo moderno, quando civilizações do tipo antigo estavam morrendo. Do ponto de vista delas, os atenienses tinham razão em condenar Sócrates. Após a coalescência do pensamento grego e semita, a velha ordem de vida estava condenada. A civilização ocidental adquiriu uma nova intelectualidade, esclarecida, humanizada, moralizada.

Considerando as Idéias por si só, Platão aponta que qualquer seleção ou é compatível para uma exemplificação conjunta, ou é incompatível. Segue-se, portanto, tal como ele observa, que as determinações de compatibilidades e incompatibilidades são a chave para um pensamento coerente e para a compreensão do mundo em sua função de teatro para a realização temporal das Idéias. A Lógica Aristotélica é apenas uma derivação especializada dessa noção geral.

Platão passa então para a agência, onde as idéias obtêm eficiência no avanço criativo. Ao concebê-las em abstração, ele encontra as idéias estáticas, congeladas e sem vida. Elas obtêm “vida e movimento” por seu entretenimento em uma inteligência viva. Tal inteligência viva com seu “olhar fixo nas idéias” foi o que Platão chamou de Psique, uma palavra que podemos traduzir como “alma”. Devemos, contudo, ter o cuidado de despojar as associações dessa palavra em português das acreções devidas a séculos de cristianismo. Ele concebe uma Psique básica cuja compreensão ativa das idéias condiciona de forma imparcial todo o processo do Universo. Trata-se do Artífice Supremo, de quem depende aquele grau de ordenação que o mundo exibe. Há uma perfeição nessa Psique, a qual Platão descobriu através de seu poder explicativo. Há também almas finitas de graus variados, incluindo as almas humanas, todas desempenhando seu papel no condicionamento da natureza pela persuasão inerente das idéias.

Porém a noção de mero conhecimento, ou seja, de mero entendimento, é bastante estranha ao pensamento de Platão. A era dos professores ainda não havia chegado. A seu ver, o entretenimento das idéias está intrinsecamente associado a um fermento interior, uma atividade de sentimento subjetivo, que é ao mesmo tempo um prazer imediato, e também uma apetição que se funde em ação. Trata-se do Eros de Platão, que ele sublima na noção da alma no gozo de sua função criativa, decorrente de seu entretenimento de idéias. A palavra Eros significa “Amor” e, no Banquete, Platão gradualmente elabora sua concepção final sobre o impulso para a perfeição ideal. É óbvio que ele deveria ter escrito um diálogo complementar que poderia ter sido chamado de As Fúrias, detendo-se nos horrores que se escondem dentro de uma realização imperfeita.

Platão, embora tenha negligenciado escrever esse diálogo faltante, não negligenciou a confusão e a desordem na Natureza. Ele nega expressamente a onipotência a seu Artesão Supremo. A influência do entretenimento das idéias é sempre persuasiva e só pode produzir a ordem que for possível. Entretanto, nesse ponto ele vacila, e às vezes escreve como se o Artesão estivesse dispondo o mundo de acordo com sua suprema vontade.

Essa noção de excelência, em parte alcançada e em parte perdida, levanta outro problema que exercitava muito o pensamento grego na época de Platão. O problema pode assumir muitas formas especiais. Em que consiste a beleza, por exemplo, a beleza de uma melodia musical, a beleza de uma estátua ou de um edifício como o Pártenon? Há também aquela outra forma de beleza, que é a conduta correta. Provavelmente, com essa forma ingênua, a pergunta não tem resposta; já que “O Bem” é uma qualificação última que não deve ser analisada em termos de qualquer coisa mais final do que ela mesma. Mas uma pergunta análoga pode ser feita, para a qual o pensamento grego foi unânime quanto à sua resposta. A que tipo de coisas o conceito se aplica, e, em particular, que tipo de condições são necessárias para sua evocação? A resposta grega a esse último par de perguntas foi que a beleza pertencia a coisas compostas, e que a composição é bela quando os muitos componentes obtiveram em algum sentido suas devidas proporções. Essa era a doutrina grega da Harmonia, a respeito da qual nem Platão nem Aristóteles nunca vacilaram.

Em relação à Harmonia, os gregos fizeram uma descoberta que é um marco na história do pensamento. Eles descobriram que as relações matemáticas exatas, tal como existem na Geometria e nas proporções numéricas das medidas, são realizadas em vários exemplos notáveis de belas composições. Por exemplo, Archytas descobriu que, sendo as outras circunstâncias iguais, a nota dada por uma corda esticada depende do comprimento da corda, e que belas composições de notas correspondem a certas leis simples quanto aos comprimentos proporcionais das cordas. Além disso, eles investigaram a dependência da beleza da arquitetura em relação à preservação das proporções adequadas nas várias dimensões. Trata-se de uma imensa descoberta, a dependência dos elementos qualitativos do mundo das relações matemáticas. Os fatos tinham se acumulado gradualmente ao longo de milhares de anos. Os primeiros babilônios sabiam que o fato qualitativo da sucessão das estações dependia do lapso de um número definido de dias. De fato, eles construíram calendários muito dignos de crédito. Porém, os gregos, com seu poder de generalização, compreenderam a lei completa do entrelaçamento do fato qualitativo com a composição geométrica e quantitativa. Eles tinham o gênio do maravilhar-se.

Platão chegou à conclusão de que a chave para a compreensão do mundo natural, e em particular dos elementos físicos, era o estudo da matemática. Há bons motivos para acreditar que a maior parte dos estudos de sua Academia foi dedicada à matemática. Os matemáticos da geração seguinte, e de fato dos próximos duzentos anos, terminando com os astrônomos Ptolomeu e Hiparco, são o produto da tradição sistemática moldada pelo exemplo e pela doutrina de Platão. É claro que a Academia herdou a tradição pitagórica da Matemática.

Assim, com Platão e Aristóteles, inicia-se uma nova época. A ciência adquire a purificação da lucidez lógica e matemática. Aristóteles estabelece a importância da classificação científica em espécies e gêneros; Platão prevê o escopo futuro da matemática aplicada. Infelizmente, mais tarde, o desenvolvimento explícito das doutrinas de Platão veio a estar exclusivamente nas mãos dos místicos religiosos, dos estudiosos da literatura e dos artistas literários. Platão, o matemático, por longos períodos desapareceu da explícita tradição platônica.

As noções de Harmonia e de Relações Matemáticas são apenas exemplos especiais de um conceito filosófico ainda mais geral, ou seja, o da interconectividade geral das coisas, que transforma a manifestação dos muitos na unidade de um. Falamos no singular sobre o Universo, da Natureza, de φύσις, que pode ser traduzido como Processo. Há aquele fato abrangente que é o avanço da história do único Universo. Essa comunidade do mundo, que é a matriz para todos os procriadores, e cuja essência é o processo com retenção da conectividade — essa comunidade é o que Platão chama de O Receptáculo [ὑποδοχή]. Em nosso esforço para adivinhar seu significado, devemos lembrar que Platão diz que esse é um conceito obscuro e difícil, e que em sua própria essência o Receptáculo é desprovido de todas as formas. Portanto, certamente ele não é o espaço geométrico comum com suas relações matemáticas. Platão chama seu Receptáculo de “A mãe adotiva de todos os que vêm a ser”. Ele evidentemente o concebeu como uma noção necessária sem a qual nossa análise da Natureza é defeituosa. É perigoso negligenciar as intuições de Platão. Ele varia cuidadosamente suas frases ao se referir a essa noção, e implica que o que ele diz deve ser tomado em seu sentido mais abstrato. O Receptáculo impõe uma relação comum a tudo o que acontece, mas não impõe o que essa relação deve ser. Parece ser uma noção um pouco mais sutil do que a “matéria” de Aristóteles que, naturalmente, não é a “matéria” de Galileu e Newton. O Receptáculo de Platão pode ser concebido como a comunidade necessária dentro da qual o curso da história é estabelecido, em abstração de todos os fatos históricos particulares. Tenho dirigido a atenção à doutrina do Receptáculo de Platão porque, no momento atual, a ciência física está mais próxima dela do que em qualquer período decorrido desde a morte de Platão. O espaço-tempo da física matemática moderna, concebido em abstração das fórmulas matemáticas particulares que se aplicam aos acontecimentos nele contidos, é quase exatamente o Receptáculo de Platão. Deve-se notar que os físicos matemáticos estão extremamente incertos quanto ao que são exatamente essas fórmulas, e nem acreditam que tais fórmulas possam ser derivadas da mera noção de espaço-tempo. Assim, tal como Platão declara, o espaço-tempo em si mesmo é desprovido de todas as formas.

Seção V. Na seção anterior foi esboçada apenas uma generalização incidental, selecionada a partir de um tópico que compreende os enormes trabalhos da vida de Aristóteles. Aristóteles foi ao mesmo tempo um homem de ciência, um filósofo, um crítico literário e um estudante de teoria política. Essa classificação particular das coisas constitutivas do universo visível tem sido enfatizada porque é um exemplo quase perfeito de uma indução científica que satisfaz todas as condições exigidas pela filosofia moderna da ciência. Ela foi uma generalização a partir de fatos observados, e poderia ser confirmada por observações repetidas. Em seus dias — e seus dias duraram 1800 anos — ela foi extremamente útil; e agora que está morta, que está completamente morta, é uma curiosidade arqueológica. Esse é o destino das generalizações científicas, desde que sejam consideradas em relação ao seu estrito propósito científico. No final de sua longa vida, a doutrina perdeu sua utilidade e se transformou em uma agência obstrutiva.

O grupo platônico das noções que foram consideradas não têm nenhum dos méritos do conjunto aristotélico. Na verdade, elas são filosóficas e, no sentido restrito, não são científicas. Elas não sugerem nenhuma observação detalhada. De fato, sempre foi uma reprovação para Platão o fato de ele ter desviado o interesse da observação dos fatos particulares. No que diz respeito à teoria política, e em particular à jurisprudência, tal acusação é certamente falsa, e surge do hábito de concentrar o interesse por seus Diálogos na proporção de seu brilhantismo literário. No entanto, a afirmação é sem dúvida verdadeira no que diz respeito à ciência física. Todavia, Platão tinha outra mensagem. Onde Aristóteles disse que se “observasse” e “classificasse”, a moral do ensinamento de Platão é a da importância do estudo da matemática. É claro que nenhum deles foi tão estúpido a ponto de desencorajar a observação ou, por outro lado, de negar a utilidade da matemática. Provavelmente Aristóteles pensava que o conhecimento matemático de sua época era tão grande quanto se desejava para os propósitos da ciência física. Qualquer progresso adicional só poderia servir a uma curiosidade pouco prática sobre abstrações sutis.

Uma crença intensa de que um conhecimento das relações matemáticas revelaria a chave para destrancar os mistérios das relacionalidades dentro da Natureza estava sempre na base das especulações cosmológicas de Platão. Em uma passagem, ele reprova a ignorância simplória2 daqueles que não conseguiram estudar a doutrina das proporções que são incapazes de ser expressas como proporções numéricas. Ele evidentemente sente que a chance de alguma sutil elucidação da natureza da Harmonia está sendo brutalmente perdida. Suas próprias especulações sobre o curso da natureza são todas fundamentadas na aplicação conjectural de alguma construção matemática. Até onde me lembro, em todos os casos ele deu um tiro sensato que, de fato, passou longe do alvo.

Embora o Timeu tenha sido amplamente influente, ainda que por cerca de 1800 anos após a época deles, parecia que Aristóteles estava certo e Platão errado. Algumas fórmulas matemáticas estavam entrelaçadas com idéias científicas, mas não mais do que teria sido perfeitamente familiar a Aristóteles, à parte daquilo que eram os últimos refinamentos em sua época. O esquema cosmológico dos cientistas ativos era, de fato, o de Aristóteles. Mas a previsão de Platão exemplifica outra função importante para a filosofia. Ela evoca o interesse por temas ainda distantes de nossa compreensão grosseira sobre a interação de forças naturais. A ciência do futuro depende, para seu pronto progresso, da elucidação prévia de hipotéticas complexidades de conexão, tal como ainda não observadas na natureza. As especulações matemáticas de Platão têm sido tratadas como pura mística por estudiosos que seguem as tradições literárias da Renascença italiana. Na verdade, elas são os produtos do gênio que medita sobre o futuro do intelecto, que explora um mundo de mistério.

Gregos, egípcios, árabes, judeus e mesopotâmios avançaram a ciência da matemática para além dos sonhos mais extravagantes de Platão. Infelizmente, esse lado do interesse de Platão estava notavelmente ausente entre as populações cristãs. Creio ser verdade que nenhum cristão fez qualquer contribuição original à ciência matemática antes do renascimento da ciência na época da Renascença. O Papa Silvester II — Gerbert, que reinou no ano 1000 d.C. — estudou matemática. Mas ele não acrescentou nada. Roger Bacon proclamou a importância da matemática e nomeou matemáticos contemporâneos. Nos séculos XIII e XIV, a Universidade de Oxford valorizou a matemática. Mas nenhum desses europeus medievais desenvolveu o assunto. Uma exceção deve ser feita em favor de Leonardo de Pisa, que floresceu no início do século XIII. Ele foi o primeiro cristão a fazer um avanço na ciência que em sua história inicial ilustra a união cultural dos gregos helenistas com o Oriente Próximo. Contudo, sujeita a essa qualificação, a matemática do século XVI foi inteiramente baseada em fontes não cristãs. Entre os cristãos, a matemática e a magia estavam confundidas. O próprio Papa praticamente não escapou. Dificilmente podemos esperar uma melhor ilustração das curiosas limitações das épocas e das escolas da civilização. Isso é especialmente interessante tendo em vista a influência dominante de Platão sobre o pensamento cristão.

Entretanto, a doutrina platônica do entrelaçamento da Harmonia com as relações matemáticas tem sido triunfantemente justificada. As classificações aristotélicas baseadas em predicados qualitativos têm uma aplicação muito restrita, à parte a introdução de fórmulas matemáticas. De fato, a Lógica Aristotélica, por sua negligência das noções matemáticas, tem feito quase tanto mal quanto bem para o avanço da ciência. Nunca podemos fugir das perguntas: “Quanto?” — “em que proporções?” — e. “Em que padrão de arranjo com outras coisas?”. As leis exatas das proporções químicas fazem toda a diferença; CO matará você, quando o CO2 só lhe dará uma dor de cabeça. Também o CO2 é um elemento necessário para a diluição do oxigênio na atmosfera; mas muito ou muito pouco é igualmente prejudicial. O arsênico oferece saúde ou morte, de acordo com suas proporções em meio a um padrão de circunstâncias. Ademais, quando a proporção de CO2 benéfica à saúde para a liberação de oxigênio for obtida, um rearranjo dessas quantidades proporcionais de carbono e oxigênio em monóxido de carbono e oxigênio livre fornecerá uma mistura venenosa. Em Economia Política, a Lei de Diminuição do Retorno aponta para as condições para a máxima eficiência de uma dose de capital. De fato, dificilmente há uma pergunta a ser feita, que não deveria ser cercada com qualificações sobre o quanto, e qual o padrão de circunstâncias. A Lógica Aristotélica, afora a tutela da matemática, é a matriz fértil das falácias. Ela trata de formas proposicionais adaptadas apenas para a expressão de altas abstrações, o tipo de abstrações usuais nas conversas correntes onde o pressuposto contextual é ignorado.

Porém, é evidente que até mesmo o apelo à matemática é muito estreito, pelo menos se se considerar a matemática como significando aqueles ramos até então desenvolvidos. A ciência geral da matemática se preocupa com a investigação dos padrões de conexão, em abstração dos relatos particulares e dos modos particulares de conexão. É somente em alguns ramos especiais da matemática que as noções de quantidade e número são temas dominantes. O verdadeiro ponto é que a conectividade essencial das coisas nunca pode ser omitida com segurança. Essa é a doutrina da relatividade profunda que infecta o universo e que possibilita a totalidade das coisas como se fosse um Receptáculo que une tudo o que acontece.

A doutrina grega da Composição e Harmonia tem sido justificada pelo progresso do pensamento. No entanto, a fantasia vívida dos gregos também estava apta a revestir cada fator no Universo com uma individualidade independente, por exemplo, o reino auto-suficiente das idéias que dominou o pensamento inicial de Platão, e que intermitentemente se intromete em seus Diálogos posteriores. Mas não devemos culpar os gregos por esse excesso de individualização. Todos os idiomas testemunham o mesmo erro. Falamos habitualmente de pedras, e planetas, e animais, como se cada coisa individual pudesse existir, mesmo que por um momento passageiro, em separação de um ambiente que na verdade é um fator necessário em sua própria natureza. Tal abstração é uma necessidade do pensamento, e o contexto necessário de um ambiente sistemático pode ser pressuposto. Isso é verdade. Mas também se segue que, na ausência de alguma compreensão da natureza final das coisas e, portanto, dos tipos de antecedentes pressupostos em tais afirmações abstratas, toda a ciência sofre do vício de poder estar combinando várias proposições que tacitamente pressupõem antecedentes inconsistentes. Nenhuma ciência pode ser mais segura do que a metafísica inconsciente que tacitamente pressupõe. A coisa individual é necessariamente uma modificação de seu ambiente, e não pode ser entendida em disjunção. Todo raciocínio, a não ser por alguma referência metafísica, é vicioso.

Seção VI. Assim, as Certezas da Ciência são uma ilusão. Elas estão resguardadas por limitações inexploradas. Nossa manipulação das doutrinas científicas é controlada pelos conceitos metafísicos difusos de nossa época. Mesmo assim, somos continuamente levados a erros de expectativa. Ademais, sempre que algum novo modo de experiência observacional é obtido, as doutrinas antigas se desfazem em uma névoa de imprecisões.

Nosso conhecimento coordenado, que no sentido geral do termo é Ciência, é formado pela reunião de duas ordens de experiência. Uma ordem é constituída pelas discriminações diretas e imediatas das observações particulares. A outra ordem é constituída por nossa maneira geral de conceber o Universo. Elas serão chamadas de Ordem Observacional e Ordem Conceitual. O primeiro ponto a ser lembrado é que a ordem observacional é invariavelmente interpretada em termos dos conceitos fornecidos pela ordem conceitual. A questão quanto à prioridade de uma ou outra é, para o propósito desta discussão, acadêmica. Herdamos uma ordem observacional, ou seja, tipos de coisas que de fato discriminamos; e herdamos uma ordem conceitual, ou seja, um sistema rudimentar de idéias em termos das quais de fato interpretamos. Não podemos apontar nenhuma época na história humana, ou mesmo na história animal, em que essa interação tenha começado. Também é verdade que as observações inovadoras modificam a ordem conceitual. Porém, igualmente, novos conceitos sugerem novas possibilidades de discriminação observacional.

A história do pensamento não pode ser compreendida a menos que levemos em conta uma grave fraqueza na ordem observacional. A discriminação observacional não é ditada pelos fatos imparciais. Ela seleciona e descarta, e o que ela retém é rearranjado em uma ordem subjetiva de destaque. Essa ordem de proeminência na observação é, na verdade, uma distorção dos fatos. Portanto, temos que resgatar os fatos como eles são a partir dos fatos como eles aparecem. Temos que resgatar os fatos no descarte, e temos que descartar a ordem subjetiva de proeminência que é, em si mesma, um fato da observação. Por exemplo, considere os fatos observados nos estágios iniciais da civilização. O fato observado foi uma Terra plana com o domo arqueado do Céu. Mesmo para os contemporâneos do Papa Silvester, as antípodas eram inconcebíveis, e sua crença nelas não dava crédito algum ao velho mago de um Papa.

Uma vez mais vemos o céu ao meio-dia em um belo dia. É azul, inundado pela luz do Sol. O fato direto da observação é o sol como única origem da luz, e o céu descoberto. Conceba o mito de Adão e Eva no Jardim, no primeiro dia da vida humana. Eles observam o pôr-do-sol, as estrelas aparecendo:

“And, Lo! creation widened to man’s view”3.

O excesso de luz revela fatos e também os esconde. Ele distorce os fatos para a observação humana. É uma tarefa da especulação instigar a observação para além dos limites de sua completa ilusão, e instigar as doutrinas da ciência para além de seu ilusório ar de finalização.

Podemos agora caracterizar brevemente a história da transformação da cosmologia medieval em nosso ponto de vista moderno. A agência eficaz dessa transformação tem uma história de cerca de 1800 anos totalmente divorciada da observação física. É uma história de pensamento abstrato, ou seja, do desenvolvimento da matemática. O interesse, que foi o motivo de seu desenvolvimento, foi o interesse na coordenação das noções teóricas e nas construções teóricas decorrentes do domínio de tais noções. No entanto, se muitos filósofos e homens da ciência moderna pudessem ter seguido esse seu caminho, eles teriam dissuadido gregos, judeus e mahommedanos de tais estudos inúteis, de tais abstrações puras para as quais nenhuma previsão poderia predizer o mero fantasma de uma aplicação. Felizmente, eles não puderam encontrar com seus ancestrais.

Seção VII. Os serviços prestados ao homem pelo Sistema Newtoniano da Natureza são incalculáveis. Ele combina idéias derivadas de Platão, Aristóteles e Epicuro, em um esquema consistente de pensamento que elucida um número incrível de fatos observados. Assim, ele permitiu ao homem obter um novo comando sobre a Natureza. Onde antes obedecíamos, agora dirigimos. Porém, por fim, a cosmologia de Newton desmoronou-se.

A história dessa ruptura se estende por mais de um século. Com efeito, a maior parte desse período os homens da ciência desconheciam que as idéias que estavam introduzindo, lentamente, uma após outra, iriam finalmente se acumular em um corpo de pensamento inconsistente com as idéias newtonianas que dominavam seus pensamentos e moldavam seus modos de expressão. Essa história começa com a teoria das ondas de luz e termina com a teoria ondulatória da matéria. Ela por fim nos deixa com a questão filosófica: “Quais são os fatos concretos que exibem esse atributo matemático da vibração ondulatória?”.

Em detalhes, sua história é a história da física moderna, que está para além do escopo desta discussão. Apenas precisamos entender o contraste entre as noções mais gerais da física newtoniana e da física moderna, respectivamente. A física newtoniana é baseada na individualidade independente de cada pedaço de matéria. Cada pedra é concebida como totalmente descrevível, independente de qualquer referência a qualquer outra porção de matéria. Ela poderia estar sozinha no Universo, a única ocupante do espaço uniforme. Mas ainda seria aquela pedra que ela é. Também a pedra poderia ser adequadamente descrita sem qualquer referência ao passado ou ao futuro. Ela deve ser concebida plena e adequadamente como totalmente constituída dentro do momento presente.

Esse é o conceito Newtoniano completo, que pouco a pouco foi abandonado, ou dissolvido, pelo avanço da física moderna. É a doutrina completa da “simples localização” e das “relações externas”. Havia alguma divergência de opinião quanto às relações externas. O próprio Newton estava inclinado a construí-las em termos de choque e de estresse entre corpos contíguos. Mas seus seguidores imediatos, tais como Roger Cotes, acrescentaram a noção de força à distância. Porém, qualquer uma das alternativas era total e completamente um fato no presente, ou seja, o fato daquela relação externa entre dois pedaços de matéria, contígua ou distante. A doutrina oposta das relações internas foi distorcida por causa de sua descrição em termos da linguagem adaptada ao pressuposto de relações externas do tipo newtoniano. Mesmo seus adeptos, como F. H. Bradley, por exemplo, caem nessa armadilha. É preciso lembrar que assim como as relações modificam a natureza dos relatos, também os relatos modificam a natureza da relação. A relação não é um universal. Ela é um fato concreto com a mesma concretude que os relatos. A noção da imanência da causa no efeito ilustra essa verdade. Temos que descobrir uma doutrina da natureza que expresse a relação concreta das funções físicas e das funções mentais, do passado com o presente, e também que expresse a composição concreta das realidades físicas que são individualmente diversas.

A física moderna abandonou a doutrina da Simples Localização. As coisas físicas que chamamos de estrelas, planetas, pedaços de matéria, moléculas, elétrons, prótons, quanta de energia, devem ser concebidas como modificações de condições dentro do espaço-tempo, estendendo-se por toda sua extensão. Há uma região focal, que no discurso comum é onde a coisa está. Mas sua influência flui para longe dela com velocidade finita ao longo dos maiores intervalos de espaço e tempo. Evidentemente, é natural, e para certos propósitos inteiramente próprio, falar da região focal, assim modificada, como a própria coisa situada ali. Porém, as dificuldades surgem se pressionamos demais esse modo de pensar. Para a física, a coisa em si é o que ela faz, e o que ela faz é esse fluxo divergente de influência. A região focal não pode ser separada do fluxo externo. Ela se recusa obstinadamente a ser concebida como um fato instantâneo. Ela é um estado de agitação, diferindo apenas do assim chamado fluxo externo por seu domínio superior dentro da região focal. Também estamos perplexos sobre como expressar exatamente a existência dessas coisas físicas em qualquer momento definido. Pois em cada ponto-evento instantâneo, dentro ou fora da região focal, a modificação a ser atribuída a essa coisa é anterior, ou sucessiva, à modificação correspondente introduzida por aquela coisa que está em outro ponto-evento. Assim, se nos esforçamos para conceber uma instância completa da existência da coisa física em questão, não podemos nos limitar a uma parte do espaço ou a um momento do tempo. A coisa física é uma certa coordenação de espaços, tempos e de condições nesses espaços nesses momentos, essa coordenação que ilustra um exemplo de uma certa regra geral, exprimível em termos de relações matemáticas. Aqui voltamos a uma doutrina platônica fundamental.

Com a negação da simples localização, devemos admitir novamente que dentro de qualquer região de espaço-tempo a multidão inumerável dessas coisas físicas está, de certa forma, sobreposta. Assim, o fato físico em cada região do espaço-tempo é uma composição do que as entidades físicas em todo o Universo significam para aquela região. No entanto, uma existência completa não é uma composição de fórmulas matemáticas, de meras fórmulas. É uma composição concreta de coisas que ilustram as fórmulas. Há um entrelaçamento de elementos qualitativos e quantitativos. Por exemplo, quando um corpo vivo assimila alimentos, o fato não pode ser apenas o de que uma fórmula matemática assimile outra fórmula matemática. O fato não pode ser apenas o de que a igualdade de dois e três como cinco assimile o fato da igualdade de três vezes três como nove, nem pode o número onze assimilar o número dezesseis. Qualquer uma dessas noções matemáticas pode ser ilustrada, mas o fato é mais do que as fórmulas apresentadas.

Seção VIII. O problema final é conceber um fato completo [παντελής]4. Só podemos formar tal concepção em termos de noções fundamentais a respeito da natureza da realidade. Somos jogados de volta à filosofia. Séculos atrás Platão decifrou os sete principais fatores interligados no fato: As Idéias, Os Elementos Físicos, A Psique, O Eros, A Harmonia, As Relações Matemáticas e O Receptáculo. Todos os sistemas filosóficos são esforços para expressar o entrelaçamento desses componentes. Naturalmente, é muito pouco educativo identificar nossas modernas noções com esses pensamentos arcaicos de Platão. Para nós, tudo tem uma diferença sutil. Contudo, por todas essas diferenças, o pensamento humano está agora se esforçando para expressar elementos análogos na composição da natureza. Ele apenas discorda vagamente, interpreta erroneamente e associa erroneamente. Mas permanecem sempre os mesmos faróis que atraem. Sistemas, científicos e filosóficos, vêm e vão. Cada método de compreensão limitada é exaustivamente esgotado. Em seu auge, cada sistema é um sucesso triunfante: em sua decadência, é um incômodo obstrutivo. As transições para uma nova fecundidade de compreensão são alcançadas pela recorrência até a máxima profundidade da intuição para o refrescamento da imaginação. No final — embora não haja fim — o que está sendo alcançado é a amplitude de visão, que lança mais oportunidades. Contudo, a oportunidade leva para cima ou para baixo. Na Natureza que é desprovida de pensamento, “seleção natural” é sinônimo de “desperdício”. A Filosofia deve agora realizar seu serviço final. Ela deve buscar a visão, por mais fraca que seja, para escapar dos amplos escombros de uma raça de seres sensíveis a valores que vão além dos do mero prazer animal.

Se esta tradução foi útil para você, apoie nosso projeto através do APOIA.se ou de um Pix de qualquer valor para que possamos continuar trazendo mais conteúdos como esse. Agradecemos imensamente pelo seu apoio! Chave Pix: diariointelectualcontato@gmail.com

Notas:

[1] Cf. 341, c.

[2] ὑηνός, cf. Leis, Livro VII, 819 D.

[3] “E, eis que a criação se alargou à visão do homem”. Trecho do poema Night, de Joseph Blanco White.

[4] Cf. Sofista, 248 E, τῷ παντελῶς ὄντι. Aqui, παντελῶς é muitas vezes traduzido erroneamente por ‘absoluto’. Para a referência de Platão a ‘absoluto’ e ‘relativo’, cf. Sofista, 255 C.