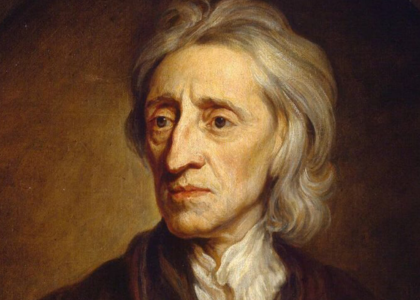

Friedrich Nietzsche (1844-1900) foi um filósofo e crítico cultural alemão que publicou intensamente nas décadas de 1870 e 1880. Ele é famoso pelas críticas intransigentes à moral e à religião tradicionais européias, bem como às idéias filosóficas convencionais e os preconceitos sociais e políticos associados à modernidade. Muitas dessas críticas baseiam-se em diagnósticos psicológicos que expõem a falsa consciência que infecta as idéias adquiridas; por essa razão, ele é geralmente associado a um grupo de pensadores modernos tardios (incluindo Marx e Freud) que promoveram uma “hermenêutica da desconfiança” contra os valores tradicionais (ver Foucault [1964] 1990, Ricoeur [1965] 1970, Leiter 2004). Nietzsche também usou suas análises psicológicas para apoiar teorias originais sobre a natureza do eu e as propostas provocadoras que sugeriam novos valores que, pensava ele, promoveriam a renovação cultural e melhorariam a vida social e psicológica comparativamente à vida sob os valores tradicionais que ele criticava.

- 1. Vida e Obra

- 2. Crítica da Religião e Moral

- 3. Criação de valor

- 4. O Eu e o Auto-Fabrição

- 5. Dificuldades da Escrita Filosófica de Nietzsche

- 6. Principais Doutrinas

- Bibliografia

- Academic Tools

- Other Internet Resources

- Related Entries

- Acknowledgments

1. Vida e Obra

Nietzsche nasceu em 15 de outubro de 1844, em Röcken (perto de Leipzig, na Alemanha), onde seu pai era um pastor luterano. Seu pai morreu em 1849, e a família se mudou para Naumburg, onde ele cresceu em um lar composto por sua mãe, sua avó, duas tias e sua irmã mais nova, Elisabeth. Nietzsche teve uma brilhante carreira escolar e universitária, culminando em maio de 1869, quando foi chamado para uma cadeira de filologia clássica na Basiléia. Aos 24 anos de idade, ele foi o mais jovem já nomeado para esse cargo. Seu professor, Friedrich Wilhelm Ritschl, escreveu em sua carta de referência que Nietzsche era tão promissor que “ele simplesmente será capaz de fazer tudo o que quiser fazer” (Kaufmann 1954: 8). A maior parte do trabalho universitário de Nietzsche e de suas primeiras publicações eram em filologia, mas ele já estava interessado na filosofia, particularmente no trabalho de Arthur Schopenhauer e de Friedrich Albert Lange. Antes de surgir a oportunidade na Basiléia, Nietzsche havia planejado realizar um segundo Ph.D., em filosofia, com um projeto sobre as teorias da teleologia existentes na época desde Kant.

Quando ele era estudante em Leipzig, Nietzsche conheceu Richard Wagner, e, após sua mudança para a Basiléia, se tornou um convidado frequente na casa Wagner na Villa Tribschen em Lucerna. A amizade de Nietzsche com Wagner (e Cosima Liszt Wagner) durou até meados da década de 1870, e essa amizade — juntamente com sua ruptura final — foi uma peça chave em sua vida pessoal e profissional. Seu primeiro livro, The Birth of Tragedy out of the Spirit of Music (O Nascimento da Tragédia a Partir do Espírito da Música, 1872), não foi o cuidadoso trabalho de erudição clássica que a área poderia esperar, mas uma polêmica controversa que combinava especulações sobre o colapso da cultura trágica de Atenas do século V com uma proposta de que a música-drama Wagneriana pudesse se tornar a fonte de uma cultura trágica renovada para a Alemanha contemporânea. O trabalho foi geralmente mal recebido no âmbito dos estudos clássicos — e revisto severamente por Ulrich Wilamovitz-Möllendorff, o qual se tornou um dos principais classicistas da geração — embora contivesse alguns insights interpretativos impressionantes (por exemplo, sobre o papel do refrão na tragédia grega). Após o primeiro livro, Nietzsche continuou seus esforços para influenciar a direção mais ampla da cultura intelectual alemã, publicando ensaios, destinados a um grande público, sobre David Friedrich Strauss, sobre o “uso da história pela vida”, sobre Schopenhauer e sobre Wagner. Esses ensaios são conhecidos coletivamente como Untimely Meditations.(Considerações Extemporâneas).

Embora tenha ajudado no planejamento inicial do projeto Bayreuth de Wagner e participado do primeiro festival, Nietzsche não ficou favoravelmente impressionado com a atmosfera cultural de lá, e sua relação com os Wagners se deteriorou depois de 1876. A saúde de Nietzsche, sempre frágil, o forçou a sair de Basiléia em 1876-77. Ele aproveitou o tempo para explorar uma crítica amplamente naturalista da moralidade e cultura tradicionais — um interesse encorajado por sua amizade com Paul Rée, que estava com Nietzsche em Sorrento trabalhando em seu Origin of Moral Sensations (ver Janaway 2007: 74-89; Small 2005). A pesquisa de Nietzsche resultou em Humano, Demasiado Humano (1878), que introduziu seus leitores aos ataques corrosivos às massas convencionais pelas quais ele se tornou famoso, assim como a um estilo de escrita resumido, parágrafos numerados e aforismos incisivos aos quais ele retornou com frequência em trabalhos posteriores. Quando enviou o livro para os Wagners no início de 1878, isso acabou efetivamente com a amizade deles: Nietzsche escreveu mais tarde que seu livro e o Libreto Parsifal de Wagner se cruzaram no correio “como se duas espadas se cruzassem” (EH III; HH 5).

A saúde de Nietzsche não melhorou de forma mensurável durante as férias e, em 1879, ele foi forçado a renunciar totalmente à sua cátedra. Como resultado, ele foi liberado para escrever e desenvolver o estilo que lhe convinha. Em seguida, publicou um livro quase todos os anos. As obras começaram com Daybreak (1881), que recolheu observações críticas sobre a moral e sua psicologia subjacente, e seguiram-se as obras maduras pelas quais Nietzsche é mais conhecido: The Gay Science (A Gaia CIência, 1882, segunda edição ampliada 1887), Assim Falou Zaratustra (1883-5), Além do Bem e do Mal (1886), On the Genealogy of Morality (A Genealogia da Moral, 1887), e no último ano de sua vida produtiva Twilight of the Idols (Crepúsculo dos Idolos, 1888) e The Wagner Case (O caso Wagner, 1888), juntamente com The Antichrist (O Anti-Cristo) e sua biografia intelectual, Ecce Homo, que foram publicados apenas mais tarde. No início desse período, Nietzsche desfrutou de uma intensa, mas no final das contas dolorosa, amizade com Rée e Lou Salomé, uma brilhante jovem estudante russa. Os três inicialmente planejavam viver juntos em uma espécie de comunidade intelectual, mas Nietzsche e Rée desenvolveram um interesse romântico por Salomé, e depois que Nietzsche propôs o casamento, sem sucesso, Salomé e Rée partiram para Berlim. Salomé escreveu mais tarde um livro esclarecedor sobre Nietzsche (Salomé [1894] 2001), o qual propôs primeiramente uma influente periodização de seu desenvolvimento filosófico.

Nos anos posteriores, Nietzsche mudou-se com frequência no esforço de encontrar um clima que melhorasse sua saúde, estabelecendo-se nos invernos perto do Mediterrâneo (geralmente na Itália) e nos verões em Sils Maria, na Suíça. Seus sintomas incluíam dores de cabeça intensas, náuseas e problemas com a visão. Trabalhos recentes (Huenemann 2013) argumentaram convincentemente que ele provavelmente sofreu de um meningioma retro-orbital, um tumor de crescimento lento na superfície do cérebro atrás de seu olho direito. Em janeiro de 1889, Nietzsche desmaiou na rua em Turim, e quando recuperou a consciência ele escreveu uma série de cartas cada vez mais desorientadas. Seu amigo próximo da Basiléia, Franz Overbeck, estava seriamente preocupado e viajou para Turim, onde encontrou Nietzsche sofrendo de demência. Após um tratamento mal sucedido na Basileia e em Jena, ele foi deixado aos cuidados de sua mãe e, mais tarde, de sua irmã, acabando por cair em completo silêncio. Ele viveu até 1900, quando morreu de um acidente vascular cerebral complicado pela pneumonia.

Durante sua doença, sua irmã Elisabeth assumiu o controle de seu legado literário, e eventualmente publicou The Antichrist (O Anti-Cristo) e Ecce Homo, assim como uma seleção de escritos de seus cadernos para os quais ela usou o título The Will to Power (Vontade de Potência), seguindo a observação de Nietzsche na Genealogy (GM III, 27), segundo a qual ele planejou uma grande obra sob esse título. O trabalho editorial não foi bem fundamentado dentro dos planos sobreviventes de Nietzsche para o livro e também foi prejudicado pelos fortes compromissos anti-semitas de Elisabeth, particularmente angustiantes para o próprio Nietzsche. Como resultado, Vontade de Potência deixa uma impressão um tanto enganadora sobre o caráter geral e o conteúdo dos escritos deixados nos cadernos de Nietzsche. Esses escritos estão agora disponíveis em uma edição crítica excepcional (KGA, mais amplamente disponível em KSA; traduções em inglês das seleções estão disponíveis em WEN e WLN).

A vida de Nietzsche foi tema de várias biografias completas (Hayman 1980, Cate 2002, Safranski 2003, Young 2010), bem como de reconstruções ficcionais especulativas (Yalom 1992); os leitores podem encontrar mais detalhes sobre sua vida e obras particulares no verbete Nietzsche’s Life and Works e nos artigos que compõem as três primeiras partes de Gemes e Richardson (2013), assim como em Meyer (2019), que trata da estratégia de publicação das obras do “período médio” de Nietzsche (HH, D, GS).

2. Crítica da Religião e Moral

Nietzsche é indiscutivelmente mais famoso por suas críticas aos compromissos morais tradicionais europeus, em conjunto com seu fundamento no cristianismo. Essa crítica é muito abrangente; ela visa minar não apenas a fé religiosa ou a teoria moral filosófica, mas também muitos aspectos centrais da consciência moral comum, parte dos quais são difíceis de se imaginar sem (por exemplo, a preocupação altruísta, a culpa por atos ilícitos, a responsabilidade moral, o valor da compaixão, a exigência de consideração igualitária das pessoas, e assim por diante).

Na época em que Nietzsche escreveu, era comum que os intelectuais europeus presumissem que tais idéias, por mais que sua inspiração se devesse à tradição cristã intelectual e religiosa, precisavam de uma fundamentação racional independente de compromissos religiosos sectários ou mesmo ecumênicos particulares. Então, tal como hoje, a maioria dos filósofos assumiu que uma reivindicação secular da moralidade se daria certamente no futuro e salvaria a grande maioria de nossos compromissos usuais. Nietzsche achou essa confiança ingênua, e empregou toda sua destreza retórica para chocar seus leitores para que se sentissem complacentes quanto a isso. Por exemplo, suas dúvidas sobre a viabilidade dos fundamentos cristãos em favor da vida moral e cultural não são apresentadas com entusiasmo de liberação antecipada, nem se apresenta um chamado sóbrio e basicamente confiante para se desenvolver uma compreensão secular da moralidade; em vez disso, ele lança o famoso, agressivo e paradoxal pronunciamento de que “Deus está morto” (GS 108, 125, 343). Tal idéia não significa que o ateísmo seja verdadeiro — no GS 125, ele descreve esse pronunciamento como uma notícia nova para um grupo de ateus — mas sim que, pelo fato da “crença no Deus cristão ter se tornado inacreditável”, tudo o que foi “construído sobre essa fé, sustentado por ela, crescido nela”, incluindo “toda a nossa moralidade européia”, está destinado ao “colapso” (GS 343). O cristianismo não comanda mais a lealdade cultural de toda a sociedade como uma estrutura que fundamenta os compromissos éticos e, portanto, como base comum para a vida coletiva que supostamente teria sido imutável e invulnerável, revelou-se não apenas menos estável do que presumimos, mas incompreensivelmente mortal — e, de fato, já está perdido. A resposta exigida por tal reviravolta dos acontecimentos é o luto e a profunda desorientação.

Na verdade, de acordo com Nietzsche, o caso é ainda pior do que isso. Não apenas os compromissos morais padrão carecem da base que pensávamos que tinham, mas, despojados de seu verniz de autoridade inquestionável, eles provam ter sido não apenas infundados, mas positivamente prejudiciais. Infelizmente, a moralização de nossas vidas se prendeu insidiosamente a necessidades psicológicas genuínas — algumas básicas à nossa condição, outras cultivadas pelas condições de vida sob moral — de modo que seus efeitos corrosivos não podem ser simplesmente removidos sem maiores danos psicológicos. Pior ainda, o lado prejudicial da moralidade se implantou em nós sob a forma de uma genuína autocompreensão, tornando difícil para nós nos imaginarmos vivendo de qualquer outra maneira. Assim, argumenta Nietzsche, estamos diante de um difícil projeto de restauração a longo prazo no qual os aspectos mais queridos de nosso modo de vida devem ser implacavelmente investigados, desmontados e depois reconstruídos de forma mais saudável — tudo enquanto continuamos de algum modo a navegar no navio de nossa vida ética comum pelo alto mar.

O desenvolvimento mais extenso dessa crítica nietzschiana à moralidade aparece em seu último trabalho, On the Genealogy of Morality (Sobre a Genealogia da moralidade), que consiste em três tratados, cada um dedicado ao exame psicológico de uma idéia moral central. No Primeiro Tratado, Nietzsche retoma a idéia de que a consciência moral consiste fundamentalmente na preocupação altruísta com os outros. Ele começa observando um fato marcante, a saber, que essa concepção generalizada do que é a moralidade — enquanto que para nós é inteiramente comum — não é a essência de qualquer moralidade possível, mas uma inovação histórica.

Para fundamentar a mudança histórica, ele identifica dois padrões de avaliação ética, cada um associado a um par básico de termos de avaliação, um padrão bom/ruim e um padrão bom/mau. Entendido de acordo com o padrão bom/ruim, a idéia de bondade teria origem no privilégio de classe social: o bom foi primeiramente entendido como sendo o da ordem social superior, mas depois, eventualmente, a idéia de bondade foi “internalizada”, ou seja, transferida da própria classe social para traços de caráter e outras excelências pessoais que eram tipicamente associados à casta privilegiada (por exemplo, a virtude da coragem para uma sociedade com uma classe militar privilegiada, ou magnanimidade para uma sociedade com uma elite rica, ou veracidade e nobreza — psicológica — para uma aristocracia culturalmente ambiciosa; ver GM I, 4). Em tal sistema, a bondade está associada a virtudes exclusivas. Não se pensa que todos devem ser excelentes — a própria idéia não faz sentido, já que ser excelente é distinguir-se da corrente comum das pessoas. Nesse sentido, a valorização do bom/ruim surge de um “pathos de distância” (GM I, 2) que expressa a superioridade que as pessoas sentem sobre as pessoas comuns, e dá origem a uma “moral nobre” (BGE 260). Nietzsche mostra de forma bastante convincente que esse padrão de avaliação era dominante na antiga cultura mediterrânea (o mundo homérico, posterior a sociedade grega e romana, e até mesmo muito da antiga ética filosófica).

O padrão de avaliação bom/mau é bem diferente. Ele concentra sua avaliação negativa (o mau) nas violações dos interesses ou do bem-estar dos outros — e consequentemente sua avaliação positiva (o bom) na preocupação altruísta por seu bem-estar. Tal moralidade precisa ter pretensões universalistas: para promover e proteger o bem-estar de todos, suas restrições e injunções devem se aplicar a todos igualmente. Assim, é especialmente favorável às idéias de igualdade humana básica, partindo do pensamento de que cada pessoa tem uma reivindicação igual de consideração moral e respeito. Essas são idéias familiares no contexto moderno — tão familiares, de fato, que Nietzsche observa como é fácil confundi-las com “a maneira moral de valorização como tal” (GM Pref., 4) — mas a estrutura universalista, os sentimentos altruístas e a tendência igualitária desses valores marcam um contraste óbvio com a valorização das virtudes exclusivas no padrão bom/ruim. O contraste, juntamente com o domínio anterior das moralidades estruturadas do bom/ruim, levanta uma questão histórica direta: o que aconteceu? Como passamos da aceitação generalizada da valorização do bom/ruim para a dominância quase universal do pensamento bom/mau?

A famosa resposta de Nietzsche é pouco lisonjeira para nossa concepção moderna. Ele insiste que a transformação foi o resultado de uma “revolta de escravos contra a moralidade” (GM I, 10; cf. BGE 260). A natureza exata dessa suposta revolta é uma questão de contínua controvérsia acadêmica (na literatura recente, ver Bittner 1994; Reginster 1997; Migotti 1998; Ridley 1998; maio de 1999: 41-54; Leiter 2002: 193-222; Janaway 2007: 90-106, 223-9; Owen 2007: 78-89; Wallace 2007; Anderson 2011; Poellner 2011), mas o esboço geral é suficientemente claro. Pessoas que sofriam de opressão às mãos de pessoas nobres, excelentes (mas desinibidas), valorizadas pela moralidade do bom/ruim — e a quem foi negado qualquer recurso eficaz contra elas pela relativa impotência — desenvolveram um padrão emocional persistente e corrosivo de ódio ressentido contra seus inimigos, que Nietzsche chama de ressentimento. Essa emoção motivou o desenvolvimento do novo conceito moral do mau, propositalmente concebido para a condenação moralista desses inimigos. (Quão consciente ou inconsciente — quão “estratégico” ou não — esse processo deveria ter sido é uma questão de controvérsia acadêmica). Posteriormente, através da negação do conceito de mau, surge o novo conceito de bondade, enraizado na preocupação altruísta de um tipo que inibiria as ações más. A condenação moralista usando esses novos valores faz pouco por si só para satisfazer o desejo motivador de vingança, mas se a nova maneira de pensar pudesse se espalhar, ganhando mais adeptos e eventualmente influenciando as avaliações até mesmo da nobreza, então a vingança poderia ser impressionante — na verdade, seria “a forma mais espiritual” de vingança (GM I, 7; ver também GM I, 10-11). Porque, nesse caso, a revolta realizaria uma “revalorização radical” (GM I, 7) que corromperia os próprios valores que deram ao nobre modo de vida seu caráter e o faria parecer admirável em primeiro lugar.

Para Nietzsche, então, nossa moralidade equivale a um esforço vingativo para envenenar a felicidade dos afortunados (GM III, 14), em vez de uma preocupação elevada, desapaixonada e estritamente racional pelos outros. Isso pode parecer difícil de se aceitar, tanto como um relato de como se originou a valorização da preocupação altruísta, quanto ainda mais como uma explicação psicológica da base do altruísmo nos sujeitos morais modernos, os quais estão muito distantes das condições sociais que figuram na história de Nietzsche. Dito isso, Nietzsche oferece duas vertentes de provas suficientes para dar uma pausa a um leitor de mente aberta. No contexto cristão, ele aponta para a surpreendente prevalência do que se poderia chamar de “enxofre, fogo do inferno e diatribe da condenação” em cartas e sermões cristãos: Nietzsche cita longamente um exemplo impressionante de Tertuliano (GM I, 15), mas esse exemplo é a ponta de um iceberg muito grande, e é um quebra-cabeça preocupante em relação ao que esse gênero de “explosões vingativas” (GM I, 16) está até mesmo fazendo dentro (do que se supõe que seja) uma religião de amor e perdão. Em segundo lugar, Nietzsche observa, com aquela perspicácia que abaça a confiança, o quão frequentemente a própria condenação moralista indignada — seja em razão de questões criminais graves ou públicas ou de interações pessoais mais privadas — pode se desprender de qualquer avaliação ponderada do errado e se transformar em uma expressão flutuante de ressentimento vingativo contra algum perpetrador (real ou imaginário). O espírito de tais condenações está frequentemente mais de acordo com o diagnóstico do altruísmo feito por Nietzsche do que com nosso convencional (mas possivelmente auto-satisfeito) auto-entendimento moral.

O Primeiro Tratado faz pouco, entretanto, para sugerir a razão pela qual os portadores de uma moralidade nobre poderiam ser movidos por tais condenações, gerando uma questão sobre como a revalorização moral poderia ter sido bem sucedida. Nada interno ao sistema de valores dos nobres lhes dá qualquer motivo de preocupação altruísta geral ou qualquer razão para prestar atenção às queixas daqueles que eles já descartaram como desprezíveis. O Segundo Tratado, sobre a condenação e a má consciência, oferece alguns materiais para uma resposta a esse enigma.

Nietzsche começa a partir da percepção de que a condenação tem uma estreita conexão conceitual com a noção de dívida. Do mesmo modo que a falta de pagamento de um devedor dá ao credor o direito de buscar uma compensação alternativa (seja através de algum remédio escrito em um contrato, ou menos formalmente, através de sanções gerais, sociais ou legais), assim um condenado deve à vítima alguma forma de resposta à violação, que serve como uma espécie de compensação por qualquer dano que tenha sido sofrido. A história conjectural de Nietzsche da noção de condenação “moralizada” (GM II, 21) sugere que ela se desenvolveu através de uma transferência dessa estrutura — que emparelha cada perda a alguma compensação (punitiva) — a partir do domínio do débito material até uma classe mais ampla de ações que violam alguma norma socialmente aceita. A transformação conceitual realmente importante, entretanto, não é a transferência em si, mas uma purificação e uma internalização do sentimento de endividamento, que liga a demanda por indenização a uma fonte de ação errônea que supostamente está inteiramente sob o controle do agente, e assim atribui uma avaliação negativa ao senso básico de valor pessoal da pessoa culpada.

O caráter altamente purificado da condenação moralizada sugere como ela pode ser uma ferramenta poderosa para a revalorização moral e, simultaneamente, indica algumas das razões do ceticismo de Nietzsche contra ela. Como observa Williams (1993a), uma noção purificada de condenação pertencente àquilo que está completamente sob o controle do agente (e, portanto, totalmente imune à sorte) se encontra em uma situação particularmente estreita om a culpa: “A culpa precisa de uma ocasião — uma ação — e um alvo, a pessoa que fez a ação e continua a encontrar a culpa” (Williams 1993a: 10). A pura idéia de condenação moralizada responde a essa necessidade amarrando qualquer ação errada de maneira inextricável e única a um agente culpado. Como vimos, o impulso para atribuir a culpa foi central ao ressentimento que motivou a revalorização moral dos valores, de acordo com o Primeiro Tratado. Assim, na medida em que as pessoas (mesmo nobres) se tornam suscetíveis a tal condenação moralizada, elas também podem se tornar vulneráveis à revalorização, e Nietzsche oferece algumas especulações sobre como e por que isso pode acontecer (GM II, 16-17).

Todavia, a principal preocupação de Nietzsche no Segundo Tratado é o risco que se corre com a culpa moralizada em relação à saúde psicológica. Essas críticas têm atraído uma literatura secundária cada vez mais sutil; ver Reginster (2011, 2018, 2021), assim como Williams (1993a, b), Ridley (1998), maio (1999: 55-80), Risse (2001, 2005), Janaway (2007: 124-42), Owen (2007: 91-112), Migotti (2013), e Leiter (2015: 178-95). Um pensamento marcante é o de que a própria pureza da culpa a torna passível de se voltar contra o próprio agente — mesmo nos casos em que ela não desempenha um papel legítimo de auto-regulação, ou de formas que superem tal papel. Por exemplo, dada a intensa internalização da culpa, nenhuma conexão com uma vítima real é essencial para ela. Qualquer observador da violação (real ou ideal/imaginado) pode igualmente ter o direito de se ressentir da culpa, e esse fato abre espaço para que os sistemas religiosos ou ideológicos atribuam a culpa a praticamente qualquer tipo de violação de regra, mesmo quando ninguém foi prejudicado. Nesses casos, a culpa flutuante pode perder seu ponto social e moral e desenvolver-se em um desejo patológico de autopunição.

O Terceiro Tratado da Genealogia explora a intensificação de tal autopunição através da idealização do ascetismo. A auto-renúncia ascética é um fenômeno curioso. (De fato, em certas suposições psicológicas, como no egoísmo psicológico descritivo ou no hedonismo comum, isso parece incompreensível). Mas ela está, no entanto, surpreendentemente difundida na história da prática religiosa. A Genealogia não perde nenhuma chance de criticar as versões religiosas da ascese, mas seu alvo é mais amplo — incluindo, especificamente, a forma mais racional que o ascetismo assume na ética de Schopenhauer. O que unifica as diferentes versões é sua extensão da valorização da autodisciplina no interesse da virtude (que o próprio Nietzsche defenderia) em uma forma completa de auto-condenação, na qual a autodisciplina se volta contra o próprio agente e vem para expressar o compromisso da pessoa com sua própria inutilidade fundamental. (Um caminho óbvio para tal sistema de valores, embora longe de ser o único, é o de que o moralista identifique um conjunto de impulsos e desejos que as pessoas são obrigadas a ter — talvez enraizados em sua natureza humana ou animal — e condená-los como maus; formas anti-sensualistas de ascese seguem esse caminho).

Como enfatiza Nietzsche, a condenação purificada é naturalmente recrutada como uma ferramenta para desenvolver a ascese. O sofrimento é uma parte inevitável da condição humana, e a estratégia ascética é interpretar tal sofrimento como castigo, ligando-o assim à noção de culpa. Apesar de virar seu próprio sofrimento contra a pessoa, o movimento paradoxalmente oferece certas vantagens ao agente — não apenas seu sofrimento ganha uma explicação e justificação moral, mas sua própria atividade pode ser validada ao ser alistada do lado da punição (auto-castigo):

Pois todo sofredor procura instintivamente uma causa para seu sofrimento; mais precisamente ainda, um perpetrador, ainda mais especificamente, um culpado que é suscetível ao sofrimento,

e

diz-lhe o padre ascético: “É isso mesmo, minhas ovelhas! Alguém deve ser culpado por isso; mas você mesmo é esse alguém, só você é culpado por isso — só você é culpado por si mesmo!“. (GM III, 15)

Assim, sugere Nietzsche,

O principal método que o sacerdote ascético utilizou para fazer ressoar na alma humana uma música extasiante de qualquer tipo que seja executado — toda pessoa sabe disso — é explorar o sentimento de culpa. (GM III, 20)

Dado que a culpa envolve uma séria diminuição do valor pessoal, os efeitos dessa auto-compreensão ascética, refletida pela culpa, devem ser extremamente destrutivos para o sentimento de auto-estima do agente e, em última instância, para a saúde psicológica.

O relato de Nietzsche coloca a ascese sob uma luz pouco atraente, mas a concepção ascética da moralidade não é de modo algum refutada pela argumentação obtida através dessas considerações. Considere, por exemplo, a postura do pessimismo Schopenhaueriano, segundo a qual a vida humana e o mundo têm valor absolutamente negativo. Desse ponto de vista, o moralista pode perfeitamente admitir que a avaliação ascética é auto-punitiva e até destrutiva para o agente moral, mas tais conclusões são inteiramente consistentes com a realidade, elas parecem ser respostas justificáveis para a avaliação pessimista. Isto é, se a vida é um mal inerente e o nada é uma melhoria concreta em relação à existência, então a diminuição ou a deterioração da vida através do ascetismo produz um aumento líquido de valor. A preocupação de Nietzsche não é tanto refutar essa visão, mas diagnosticar. Ele insiste que tais compromissos avaliativos são sintomas de doença psicológica e cultural, e que a resposta ascética é uma resposta “instintiva”, mas em última análise autodestrutiva, um esforço de auto-medicação (GM III, 13, 16). Embora o ascetismo imponha autodisciplina à pessoa doente, ele simultaneamente a torna mais doente, mergulhando-a num conflito interno intensificado (GM III, 15, 20-21). Assim, a objeção fundamental de Nietzsche ao ascetismo é a de que ele é psicologicamente destrutivo e praticamente autodestrutivo, mesmo para aqueles (os doentes) para quem ele faz seu melhor trabalho — e isso é assim mesmo se ele permanece (de uma certa perspectiva) como o melhor que eles podem fazer por si próprios em sua condição.

Embora esta seção tenha se concentrado na Genealogia, vale a pena notar que seus três estudos são oferecidos apenas como exemplos do ceticismo nietzschiano acerca das idéias morais convencionais. Em O Anticristo, Nietzsche estendeu tais críticas aos fundamentos psicológicos, cognitivos e avaliativos especificamente cristãos da moral (uma extensão que tem sido objeto de extensa discussão recente; veja, por exemplo, Snelson 2017; Berry 2019; e os trabalhos incluídos em Conway 2019), e seus outros trabalhos criticam muitas outras idéias morais.

Para destacar apenas um exemplo, Nietzsche ataca o valor da compaixão (outro elemento central na teoria moral de Schopenhauer). Nietzsche tentou muitos argumentos diferentes contra a piedade e a compaixão, começando já em Humano, Demasiado Humano (1878) e continuando até o final de sua vida produtiva — para uma discussão, ver Reginster (2000), Janaway (2017a, 2017b), e Nussbaum (1994). Algumas vezes, ele enfatizou a sugestão ad hominem de que a compaixão é menos altruísta do que parece, seja com base no raciocínio inspirado em La Rochefoucauld de que a compaixão aparentemente altruísta na realidade é apenas egoísmo camuflado (D 133), seja com base no ponto psicologicamente sutil de que as satisfações da compaixão envolvem essencialmente um sentimento de “pequena superioridade” sobre os outros (GM III, 18) — (note que Rousseau se baseia em uma observação semelhante como parte de sua defesa do papel da compaixão no desenvolvimento moral; Rousseau [1762] 1979: 221). Porém, as queixas mais profundas de Nietzsche partem da observação de que uma moralidade da compaixão centraliza a atenção no problema do sofrimento, pressupondo que o sofrimento é mau enquanto tal. Nietzsche resiste à doutrina hedonista de que o prazer e a dor estão na base de todas as reivindicações de valor, o que seria a forma mais natural de defender tal pressuposto. Se ele estiver certo de que existem outros valores, independentemente das conseqüências para os prazeres e dores, esse fato levanta a possibilidade de que o valor final de qualquer incidência particular de sofrimento poderia depender do papel que ele desempenha na vida geral do sofredor e como ele poderia contribuir para esses outros valores; nesse caso, sua maldade não se seguiria imediatamente do fato nu de que ele está sofrendo. Nietzsche constrói essa idéia em um argumento contra a moralidade da compaixão, sugerindo que o sofrimento às vezes pode promover o crescimento de uma pessoa, ou o progresso em direção à excelência (GS 338; ver também Janaway 2017a). Desse ponto de vista, a moralidade da compaixão parece presunçosa e mal orientada. É presunçosa porque conclui de fora que o sofrimento de uma pessoa deve ser ruim, esvaziando assim “o que é mais pessoal” (GS 338) na vida da pessoa e interferindo em sua decisão sobre o valor de seu sofrimento. É mal orientada tanto porque corre o risco de roubar aos indivíduos sua oportunidade de fazer algo positivo (individualmente significativo) de seu sofrimento, e porque a desvalorização global do sofrimento enquanto tal descarta antecipadamente os aspectos potencialmente valiosos de nossa condição geral como criaturas vulneráveis e finitas (GS 338; compare Williams 1973: 82-100).

Este estudo atinge apenas alguns destaques da crítica de longo alcance de Nietzsche aos valores morais e religiosos tradicionais, que se estende a muitas outras idéias morais (por exemplo, o pecado, a transcendência do outro mundo, a doutrina do livre arbítrio, o valor do altruísmo, as perspectivas morais anti-sensualistas, e muito mais). Para ele, no entanto, os seres humanos continuam em última análise a valorizar as criaturas. Daí resulta que nenhuma crítica aos valores tradicionais poderia ser praticamente eficaz sem sugerir valores substitutos capazes de atender nossas necessidades como avaliadores (ver GS 347; Anderson 2009, esp. em 225-7; Richardson 2020 tenta uma sistematização dos valores substitutos). Nietzsche pensou que era tarefa dos filósofos criar tais valores (BGE 211), por isso os leitores há muito tempo e com razão esperavam encontrar um relato sobre a criação de valores em suas obras.

3. Criação de valor

Infelizmente, nem as idéias de Nietzsche sobre a natureza da criação de valor nem suas sugestões sobre quais valores específicos deveriam ser “criados” pareceram tão claras para os leitores quanto sua crítica negativa aos valores tradicionais. (A disparidade é freqüentemente marcada na literatura por dúvidas sobre se Nietzsche tem uma ética “positiva” a oferecer). Há algo parecido com esta reação: A crítica de Nietzsche tem um alvo claro e é desenvolvida em larga escala, enquanto suas sugestões sobre valores alternativos podem parecer dispersas ou telegráficas. Dito isso, não é como se Nietzsche fosse um pouco tímido em fazer reclamações carregadas de avaliação, incluindo as “positivas”. Até certo ponto, a decepção entre os comentaristas em busca de “pontos de vista positivos” surge de nossa busca por coisas erradas — por exemplo, buscar uma teoria axiológica organizada sistematicamente quando o próprio Nietzsche é cético em relação a qualquer projeto desse tipo, ou esperar que qualquer ética “positiva” acomode certas “intuições morais” que Nietzsche está mais inclinado a desafiar do que a salvar. Esta seção investiga alguns territórios que Nietzsche cobre sob o título “criação de valor”. Após mencionar diferentes opções para entender a natureza de tal “criação”, ela explora alguns dos valores que ele promove.

3.1 A Meta-ética de Nietzsche e a Natureza da Criação de Valor

O discurso de Nietzsche sobre a criação de valores desafia o senso comum filosófico. É comum, se não totalmente padrão, explicar valores contrastando-os com meros desejos. Ambos são atitudes positivas em relação a algum objeto ou estado de coisas (“pró-atitudes”), mas a valorização parece envolver um elemento de objetividade ausente no desejo. (Considere: se eu me convencer de que algo que valorizo não é de fato valioso, essa descoberta normalmente é suficiente para me provocar a rever meu valor, sugerindo que a valorização deve ser responsiva ao mundo; por outro lado, os desejos subjetivos muitas vezes persistem mesmo diante do meu julgamento de que seus objetos não são propriamente desejáveis, ou são inalcançáveis; veja os verbetes acerca da teoria do valor e do desejo). Nietzsche desafia essa concepção filosófica básica quando trata o valor como “criado” em vez de descoberto no mundo:

Nós [contemplativos] … somos aqueles que realmente modelamos continuamente algo que não existia antes: todo o mundo eternamente crescente de valorizações, cores, sotaques, perspectivas, escalas, afirmações e negações. … O que tem valor em nosso mundo agora não tem valor em si mesmo, de acordo com sua natureza — a natureza é sempre sem-valor —, mas foi dado um valor em algum momento, como um presente — e fomos nós que o demos e concedemos. Somente nós criamos o mundo que diz respeito ao homem! (GS 301; ver também GS 78, 109, 139, 143, 276, 289, 290, 299; Z I, 17, 22, II, 20, III, 12; BGE 203, 211, 260, 261, 285; TI IX, 9, 24, 49)

Passagens como a da GS 301 têm um sabor subjetivista inconfundível, rastreando valor até alguma fonte em nossas próprias atitudes e/ou agência, porém trata-se de uma questão difícil saber como essa vertente subjetivista do pensamento de Nietzsche deve ser reconciliada com sua insistência onipresente (e intransigente, sem reservas) de que seus próprios juízos de valor são corretos e aqueles que ele opõe são falsos, ou se apoiam em mentiras. Alguns estudiosos consideram as passagens sobre criação de valor como evidência de que Nietzsche era um anti-realista sobre valor, de modo que seus confiantes julgamentos de valoraçãp devem ser lidos como esforços de persuasão retórica em vez de reivindicações objetivas (Leiter 2015), ou (conexamente) sugerem que Nietzsche poderia ser lido proveitosamente como um cético, de modo que tais passagens deveriam ser avaliadas principalmente por seu efeito prático sobre os leitores (Berry 2011, 2019; ver também Leiter 2014). Tais leituras céticas têm sido desafiadas de maneira ponderada por Huddleston (2014). Outros (Hussain 2007) levam Nietzsche a defender uma postura ficcionalista, de acordo com a qual os valores são contribuições inventadas conscientemente para um fingimento através do qual podemos satisfazer nossas necessidades como criaturas valorizadoras, mesmo que todas as reivindicações avaliativas sejam (estritamente falando) falsas. Ainda outros (Richardson 2004; Reginster 2006; Anderson 2005, 2009; Silk 2015, 2018) são tentados a supor que o discurso de Nietzsche sobre a “criação” tem o objetivo de sugerir uma ou outra forma de “construtivismo”, segundo o qual as reivindicações de valor são “dependentes de atitude” em algum aspecto definido que requer uma especificação cuidadosa, ou “realismo subjetivo” — uma visão segundo a qual os valores têm alguma base em atitudes subjetivas de valorização, mas no entanto também ganham algum tipo de posição objetiva no mundo uma vez que essas atitudes tenham feito seu trabalho e “criado” os valores.

A postura meta-ética de Nietzsche é tratada em outro lugar (ver seção 3 do verbete sobre a filosofia moral e política de Nietzsche), mas mesmo à parte do status meta-ético dos valores “criados”, a própria idéia de “criação de valor” é um desafio para o entendimento. Essa continua sendo uma área muito ativa de pesquisa, com relatos recentes bastante diferentes aparecendo em Richardson (2020: 439-74), Clark (2015b), Dries (2015), e outros. Em vez de uma discussão mais completa, aqui estão três observações textuais. Primeiro, enquanto algumas passagens parecem oferecer uma concepção de criação de valor como sendo algum tipo de fiat legislativo (por exemplo, BGE 211), tal visão é difícil de conciliar com a vertente dominante das passagens, que apresenta a criação de valor como uma realização difícil caracterizada por restrições substanciais do mundo e exposição significativa à sorte, em vez de algo que poderia ser feito à vontade. Em segundo lugar, muitas das passagens (especialmente GS 78, 107, 290, 299, 301) conectam a criação de valor à criação artística, sugerindo que Nietzsche considerou a criação artística e o valor estético como um importante paradigma ou modelo para seu relato sobre valores e criação de valor de modo mais geral. Enquanto alguns (Soll 2001) atacam toda essa idéia como confusa, outros estudiosos invocaram essas passagens como suporte para interpretações ficcionalistas ou realistas subjetivas. Ademais, Huddleston (2019) mostra que as investigações sobre a criação de valor artístico e cultural com aquisição intersubjetiva real foi totalmente central para a própria concepção de Nietzsche sobre filosofia e suas próprias ambições. O progresso nessa área provavelmente virá de uma cuidadosa interrogação sobre a concepção de Nietzsche quanto à própria criação artística. Por fim, o relato de Nietzsche sobre a “revalorização” continua sendo uma fonte pouco estudada sobre o que ele poderia querer dizer com “criação de valor”. Afinal, a revalorização moral alcançada pela “revolta dos escravos contra a moralidade” (ver seção 2) é apresentada como uma criação de novos valores (GM I, 10, et passim). Além de mostrar que nem toda criação de valor leva a resultados que Nietzsche endossaria, essa observação leva a questões interessantes — por exemplo: Nietzsche sustenta que toda criação de valor opera através da revalorização (como sugerido, talvez, pela GM II, 12-13)? Ou a “criação de valor ex nihilo” também é suposta ser uma possibilidade? Em caso afirmativo, o que diferencia os dois modos? Podemos dizer algo sobre o que é preferível? etc.

3.2 Alguns valores Nietzscheanos

Além de questões sobre o que é criar valores em primeiro lugar, muitos leitores se vêem perplexos sobre o que significa promover os valores “positivos” de Nietzsche. Uma explicação plausível para o persistente senso de falta de clareza dos leitores é que Nietzsche desaponta a expectativa de que a filosofia deve oferecer um relato redutor (ou, pelo menos, altamente sistematizado) do bem, na linha de “O prazer é o bem”; “A única coisa que é verdadeiramente boa é a boa disposição”; “A melhor vida é caracterizada pela tranqüilidade”; ou algo semelhante. Nietzsche elogia muitos valores diferentes e, no essencial, ele não segue a estratégia filosófica estereotipada de derivar seus julgamentos avaliativos de um ou alguns princípios fundacionais. Embora a paisagem axiológica resultante seja complexa, podemos ter uma noção de sua forma ao considerar seis valores que desempenham papéis indiscutivelmente importantes na percepção de Nietzsche acerca do que importa.

3.2.1 Poder e Vida

O mais próximo que Nietzsche chega de organizar sistematicamente suas reivindicações de valor é sua insistência na importância do poder, especialmente se este for considerado juntamente com idéias relacionadas sobre força, saúde e “vida”. Uma passagem bem conhecida aparece perto da abertura do trabalho tardio, O Anticristo:

O que é bom? Tudo o que eleva o sentimento de poder no homem, a vontade de poder, o próprio poder.

O que é mau? Tudo o que nasce da fraqueza.

O que é a felicidade? A sensação de que o poder está crescendo, que a resistência é superada.

Não contentamento, mas mais poder; não paz, mas guerra; não virtude, mas aptidão (virtude renascentista, virtù, virtude livre de moral). (A 2)

Na literatura, afirmações desse tipo estão associadas a uma “doutrina da vontade de poder”, comumente vista como uma das idéias centrais de Nietzsche (ver seção 6.1). Essa doutrina parece incluir a proposta de que criaturas como nós (ou mais amplamente: toda a vida, ou mesmo qualquer período das coisas) objetivam o aumento de seu poder — e depois, mais adiante, que esse fato implica que o aumento do poder é bom para nós (ou para tudo).

Em meados do século XX, muitos leitores (mais ou menos casualmente) receberam isso como uma afirmação profundamente desinteressante e sem rodeios de que “O poder resolve”, que eles associaram com tendências sociais e políticas perturbadoras salientadas na época (ver, por exemplo, Beauvoir 1948: 72). Após a Segunda Guerra Mundial, Walter Kaufmann ([1950] 1974: 178-333) engajou-se em uma campanha de longo prazo para recuperar o pensamento de Nietzsche dessa linha desagradável de interpretações, em grande parte insistindo em quantas vezes as formas de poder enfatizadas por Nietzsche envolvem autocontrole dirigido internamente e o desenvolvimento da excelência cultural, ao invés do domínio de outros. Enquanto tal relato destacou corretamente a complexidade interna e os matizes que foram nivelados pela recepção excessivamente simplificada do “O poder resolve” dominante em meados do século, a abordagem de Kaufmann ameaça sanitizar aspectos da visão de Nietzsche que pretendiam representar um desafio severo às nossas intuições morais. Versões mais sofisticadas dessa ampla abordagem — como o desenvolvimento de Richardson (1996) da distinção de Nietzsche entre tirania (na qual um impulso dominante elimina totalmente o que domina) e maestria (na qual um impulso mais dominante permite alguma expressão para o menos dominante, mas controla e redireciona essa expressão para seus próprios fins maiores) — estão corretamente inclinadas a admitir os aspectos preocupantes da visão de Nietzsche (por exemplo, que a doutrina contempla tanto a tirania quanto a maestria, mesmo se ela privilegia esta última).

Junto com tais concessões, trabalhos recentes fizeram importantes progressos na compreensão das complexidades internas da posição de Nietzsche, que valorizam o poder. Uma das vertentes mais importantes e influentes é a ênfase de Bernard Reginster (2006: 103-47; ver também 2018a) na concepção de Nietzsche do poder como superação da resistência (BGE 259, 230; GM I, 13; II, 16-17; A 2; KSA 11[111] 13: 52-3; 14[173] 13: 358-60; 14[174] 13: 360-2; 11[75] 13: 37-8; 9[151] 12: 424). Tal concepção conecta o poder diretamente à capacidade da pessoa de remodelar seu ambiente a serviço de seus fins, e assim proporciona uma sensação mais intuitiva do que, exatamente, se supõe que seja bom no poder. Além disso, a interpretação localiza a visão de Nietzsche diretamente nos esforços de Schopenhauer para motivar o pessimismo apelando para uma “vontade de vida” onipresente. Ao substituir a vontade de vida de Schopenhauer por sua vontade de poder (entendida como um impulso para superar a resistência, que deseja a resistência do mundo junto com sua superação; KSA 9[151] 12: 424), Nietzsche pode argumentar que nossa condição básica como criaturas desejosas, que lutam, pode levar a um modo de existência digno de endosso, ao invés de frustração inevitável (como Schopenhauer a considerava). A mesma concepção foi desenvolvida por Paul Katsafanas (2013), que argumenta que, qua agentes, estamos inelutavelmente empenhados em valorizar o poder, porque uma vontade de poder ao estilo Reginster é uma condição constitutiva para agir. (Seu relato contribui assim para a estratégia constitutivista na ética pioneira de Christine Korsgaard (1996) e David Velleman (2000, 2006)). Mais recentemente, Katsafanas (2015, 2019) ampliou sua visão de uma forma que coloca o valor do poder na base de um relato mais amplo de “valores superiores” em Nietzsche.

Uma segunda vertente importante do trabalho recente enfatiza não uma característica geral e estrutural do poder como a superação da resistência, mas uma idéia ética mais “espessa” e substantiva. Sob tal ponto de vista, o que Nietzsche valoriza é o poder entendido como uma tendência ao crescimento, força, domínio ou expansão (Schacht 1983: 365-88; Hussain 2011). Brian Leiter (2002: 282-3) criticou o que ele chamou de uma versão “Milliana” dessa idéia, segundo a qual o poder é valioso simplesmente porque (segundo a suposta doutrina nietzschiana) o poder é, de fato, nosso objetivo fundamental. (Supõe-se que isso seja análogo à estratégia de Mill para derivar o princípio da utilidade, baseado no pensamento de que podemos mostrar algo — viz., prazer — a ser desejável, mostrando-o como desejado). Leiter certamente tem razão em levantar preocupações sobre a reconstrução milliana. Nietzsche aparentemente nos leva a nos comprometer com uma grande diversidade de objetivos de primeira ordem, o que levanta dúvidas prima facie sobre a idéia de que para ele todos os que estão dispostos realmente assumem o poder como seu objetivo de primeira ordem (como o argumento Milliano exigiria). Além disso, a sensibilidade de Nietzsche ao pessimismo como uma possível perspectiva avaliativa cria problemas para a solidez do argumento — por exemplo, mesmo supondo que devemos visar o poder, talvez seja exatamente isso que torna o mundo um lugar terrível, em vez de fornecer qualquer razão para pensar que o poder, ou sua busca, é valioso.

Mas Hussain (2011) argumenta persuasivamente que se desviarmos nosso foco da busca do poder em qualquer sentido restrito para a idéia mais ampla (e bastante Nietzscheana) de que crescimento, fortalecimento, expansão do poder e coisas semelhantes são todas manifestações da vida, então pelo menos algumas das objeções filosóficas de Leiter e a maioria de suas objeções textuais podem ser evitadas. Sobre o quadro resultante, a posição de Nietzsche se lê como uma forma de naturalismo ético, argumentando que a expressão dessas tendências fundamentais da vida é boa para nós precisamente porque elas são nossas tendências básicas e estamos inelutavelmente em seu domínio (Hussain 2011: 159, et passim). Não está claro que essa visão possa evitar a objeção enraizada na possibilidade de pessimismo (ou seja, de que o valor da vida/potência não pode decorrer de sua inescapabilidade para nós, já que esse poderia ser um estado ao qual estamos condenados). Dado seu compromisso com Schopenhauer, Nietzsche deveria ter sido sensível à essa preocupação. Mas Hussain (2011) mostra que uma vertente substancial dos textos nietzschianos se encaixa no quadro, e que muitos outros filósofos do século XIX que compartilham os compromissos anti-supernaturalistas de Nietzsche foram atraídos por tais argumentos naturalistas da inescapabilidade.

3.2.2 Afirmação

Um segundo compromisso de valor que se destaca no trabalho de Nietzsche (e que, sem dúvida, está relacionado com suas avaliações positivas acerca da vida e do poder) é o valor da afirmação. De acordo com Reginster (2006: 2), “Nietzsche considera a afirmação da vida como sua conquista filosófica definidora”. Esse tema entra com força no Livro IV de A Gaia Ciência, que se abre com uma expressão de dedicação ao “amor fati”:

Quero aprender cada vez mais a ver como belo o que é necessário nas coisas; então serei um daqueles que tornam as coisas belas. Amor fati: que seja esse o meu amor daqui em diante! Não quero fazer guerra contra o que é feio. Não quero acusar; não quero nem mesmo acusar aqueles que acusam. Olhar para longe será minha única negação. E em suma e de modo geral: desejo um dia ser apenas um dizedor de “Sim”. (GS 276)

Após essa abertura, Nietzsche desenvolve a idéia em várias outras seções: GS 277 expressa a preocupação de Nietzsche com uma doutrina sedutora sobre a “providência pessoal”, de acordo com a qual “tudo o que nos acontece resulta para o melhor”, mas tal idéia poderia ser tentadora apenas por causa de uma afirmação de longo alcance (e, pensa Nietzsche, admirável) sobre a vida, enraizada em um dom de auto-interpretação que identifica criativamente alguma descrição segundo a qual as coisas realmente têm “um profundo significado e uso precisamente para nós”; um pouco depois, GS 304 (intitulado, “Ao fazê-lo, renunciamos“) recomenda contra qualquer exigência ética de renunciarmos a este ou àquele ou a outro, e em favor daquele que exige que se

faça algo e volte a fazê-lo, de manhã à noite… e que não pense em nada além de fazer isso bem, tal como só ele próprio posso fazer;

e então, em GS 321, Nietzsche sugere que desistamos de censurar os outros diretamente e nos concentremos apenas em

ver que nossa própria influência sobre tudo o que ainda está por vir equilibra e supera aquela ….. Que nosso brilhantismo os faz parecer sombrios. Não, não nos tornemos mais sombrios por causa deles, tal como todos aqueles que castigam…. Desviemos o olhar.

Famosamente, o livro conclui com a primeira introdução de Nietzsche sobre seu pensamento sobre a recorrência eterna, que supostamente coloca “O maior peso” em cada evento através de sua sugestão de que nossa vida só é boa se, ao imaginarmos seu retorno em cada detalhe, pudermos afirmá-lo como tal (GS 341). Depois dessa penúltima seção, Nietzsche cita a primeira seção de Assim Falou Zarathustra, que volta repetidamente ao mesmo tema da afirmação (ver, por exemplo, Z I, 1, 5, 17, 21, 22; II, 7, 12, 20; III, 3, 7, 13, 16; et passim; BGE 56; TI VIII, 6 e IX, 49).

Alguns acharam irônica a valorização da afirmação de Nietzsche, dado o zelo polêmico de seus ataques negativos ao cristianismo e à moralidade tradicional, mas na verdade, o valor da afirmação se confunde bem com alguns aspectos chave da crítica de Nietzsche. Essa crítica se concentra em grande medida em aspectos da moralidade que voltam o agente contra si mesmo — ou mais amplamente, do lado do cristianismo que condena a existência terrena, exigindo que nos arrependamos de nossa vida terrena como preço de admissão a um plano de ser diferente e superior. O que está errado com essas visões, segundo Nietzsche, é que elas negam nossa vida, em vez de a afirmarem. Bernard Reginster (2006), que deu mais (e mais sistematicamente) sentido à afirmação de Nietzsche do que ninguém, mostra que o principal problema filosófico a ser enfrentado é a crise do “niilismo” — provocada por um processo em que “os valores mais elevados se desvalorizam” (KSA 9[35] 12: 350). Tal “desvalorização” pode basear-se ou em algum argumento corrosivo que mina a força de todas as reivindicações avaliativas, ou, ao contrário, em um julgamento de que os valores mais elevados não podem ser realizados, de modo que, por referência a seu padrão, o mundo tal como ele é não deveria existir. A afirmação da vida pode ser enquadrada como a rejeição do niilismo, assim entendido. Para Nietzsche, isso envolve um projeto com duas faces: ambas devem minar valores por referência aos quais o mundo não poderia ser afirmado honestamente, ao mesmo tempo em que articulam os valores exemplificados pela vida e o mundo que os tornam afirmativos. (Os leitores interessados nestas questões sobre a afirmação nietzscheana e sua compatibilidade (ou não) com a crítica nietzscheana também devem consultar Richardson (2020: 353-97) e Huddleston, a ser publicado, que chegam a uma conclusão mais distinta do que a deste verbete).

3.2.3 Veracidade/honestidade

Se quisermos afirmar nossa vida e o mundo, porém, é melhor sermos honestos acerca de como eles realmente são. Endossar as coisas sob alguma descrição ilusória Panglossiana não é uma afirmação, mas uma auto-ilusão. Assim sendo, o valor de Nietzsche sobre a afirmação da vida o compromete simultaneamente com a honestidade. E, na verdade, nenhuma outra virtude recebe tantos elogios no corpus nietzschiano: a honestidade é “nossa virtude, a última que nos resta” (BGE 227), e a veracidade é a medida da força (BGE 39), ou mesmo do valor como tal:

Quanta verdade um espírito aguenta, quanta verdade ele tem a ousadia de suportar? Cada vez mais isso tornou-se para mim a verdadeira medida do valor. (EH Pref., 3)

Quatro vertentes na avaliação da honestidade de Nietzsche merecem menção. Alguns textos apresentam a veracidade como uma espécie de compromisso pessoal — um compromisso ligado a projetos particulares e um modo de vida no qual Nietzsche por acaso investiu. Por exemplo, em GS 2 Nietzsche expressa perplexidade diante de pessoas que não valorizam a honestidade:

Não quero acreditar, embora seja palpável: a grande maioria das pessoas carece de consciência intelectual. […] Quero dizer: a grande maioria das pessoas não considera desprezível acreditar nisso ou naquilo e viver de acordo, sem antes ter se dado conta dos motivos últimos e mais certos a favor e contra, e sem sequer se preocupar com tais motivos depois.

Nietzsche freqüentemente recomenda a busca do conhecimento como um modo de vida:

Não, a vida não me tem desapontado… desde o dia em que o grande libertador veio até mim: a idéia de que a vida poderia ser uma experiência para quem busca o conhecimento…. (GS 324)

De fato, ele atribui a mais alta importância cultural ao teste da experiência para saber se tal vida pode ser bem vivida:

Um pensador é agora aquele ser em quem o impulso pela verdade e aqueles erros que preservam a vida se chocam para seu primeiro confronto, após o impulso pela verdade ter provado ser também um poder que preserva a vida. Comparado ao significado dessa luta, tudo o mais é uma questão de indiferença: a questão última sobre as condições de vida foi colocada aqui, e nós enfrentamos a primeira tentativa de responder à pergunta por meio de experimentos. Até que ponto a verdade pode suportar a incorporação? Essa é a pergunta; esse é o experimento. (GS 110)

Uma segunda vertente de textos enfatiza as conexões entre veracidade e coragem, valorizando assim a honestidade como manifestação de um caráter virtuoso geral marcado pela resolutividade, determinação e força espiritual. O BGE 39 cabe aqui, assim como a passagem do Prefácio em EH citado acima. O mesmo compromisso valorativo sustenta os ataques generalizados de Nietzsche contra o que ele chama de “a ‘prova de força’ bíblica” — uma forma de argumento que pretende justificar a crença em alguma afirmação porque essa crença “torna alguém abençoado” ou traz algum benefício emocional ou prático (GS 347; GM III, 24; TI VI, 5; A 50-51; KSA 15[46] 13: 441). Para Nietzsche, tal desejo não é apenas cognitivamente corrupto, mas uma manifestação perturbadora de irresolução e covardia.

Dado o compromisso pessoal de Nietzsche com a veracidade e seu argumento de que sua ausência equivale a covardia, não é surpresa encontrá-lo, em terceiro lugar, atacando a suposta mendacibilidade e corrupção intelectual da consciência tradicional religiosa-moral como uma das piores coisas a respeito disso. A desonestidade da “revolta de escravos” moralista é um tema constante (GM I, 14; ver também Janaway 2007: 102-4, e GM I, 10, 13; II, 11; III, 26; TI V, 5; VI, 7; A 15, 24, 26-7, 36, 38, 42, 44, 47, 48-53, 55-6), e elucida algumas das retóricas de Nietzsche mais extremas e indignadas:

Nosso educado povo de hoje, nosso “bom povo”, não diz mentiras — isso é verdade; mas o mérito não é deles. […] Isso exigiria deles o que não se pode exigir, que saibam distinguir o verdadeiro do falso em si mesmos. Tudo do que eles são capazes é de uma mentira desonesta; quem hoje se considera um “homem bom” é totalmente incapaz de confrontar qualquer assunto, exceto com a desonestidade mendaz — uma mendacidade que é abismal, mas inocente, de coração verdadeiro, de olhos azuis e virtuoso. Esses “homens bons” — eles são um e todos moralizados até as profundezas, arruinados e atormentados por toda a eternidade no que diz respeito à honestidade… (GM III, 19)

Por fim, vale notar que mesmo quando Nietzsche levanta dúvidas sobre esse compromisso de veracidade, suas próprias perguntas são claramente motivadas pela importância central desse valor. O Terceiro Tratado da Genealogia fecha com a famosa preocupação de que a vontade incondicional rumo à verdade é uma forma de asceticismo (GM III, 24). Como observa Nietzsche, a veracidade implacável pode ser corrosiva para valores caros que fazem nossas vidas parecerem valer a pena: um contra-interrogatório da norma da “verdade a qualquer preço” conclui com a exclamação,

“A qualquer preço”: quão bem entendemos essas palavras depois de termos oferecido e massacrado uma fé atrás da outra neste altar! (GS 344)

Mesmo diante de tais preocupações, Nietzsche não desiste simplesmente da veracidade. Em vez disso, ele pede uma “crítica” que avaliará “experimentalmente” seu valor e legitimidade (GM III, 24). Essa experiência não pode ser outra coisa senão a “vida do pensador” com a qual já nos deparamos — a mesma “questão última” sobre até que ponto a veracidade pode “suportar a incorporação” e ser tornada compatível com a vida (GS 110). De fato, repetidamente, Nietzsche apresenta esta questão, “a questão do valor da verdade” (BGE 1), como sua pergunta distintiva, a que dirige centralmente sua filosofia (BGE 1; GM III, 24, 27, GS 110, 324, 344, 346; ver também BGE 204-13, 227-30). Ela só pode carregar tal significado central porque, aos olhos de Nietzsche, a devoção honesta à verdade era tanto demasiada e indispensavelmente valiosa quanto (potencialmente) perigosa.

3.2.4 Arte e Artística

Todavia, se a veracidade é um valor central para Nietzsche, ainda assim ele é famoso por insistir que também precisamos de ilusão para viver bem. Desde o início de sua carreira até o final, ele insistiu no valor insubstituível da arte precisamente por causa de seu poder de nos enaltecer na ilusão. A idéia era um tema importante de O Nascimento da Tragédia (BT 1, 3, 4, 7, 15, 25), e embora Nietzsche mais tarde tenha chegado a ver a questão de maneira um pouco diferente, ele nunca a abandonou (ver GS 107, também TI IX, 7-9). Em um slogan, “Possuímos arte para que não pereçamos diante da verdade” (KSA 16[40] 13: 500).

A arte e a artística trazem valor, para Nietzsche, tanto como uma simples matéria de primeira ordem, como também como uma fonte de lições de ordem superior sobre como criar valor de maneira mais geral. No nível de ordem superior, ele insiste que devemos aprender com os artistas “como tornar as coisas bonitas, atraentes, desejáveis para nós mesmos quando elas não são” (GS 299; ver também GS 78). A sugestão é a de que os métodos artísticos (“Afastar-se das coisas até que haja uma boa coisa que não se consegue mais observar…; ver as coisas… recortadas e enquadradas…; olhar para elas à luz do pôr-do-sol”, e assim por diante; GS 299) fornecem uma espécie de modelo formal (Landy 2012: 4, 8-19, et passim) para o desenvolvimento de técnicas análogas que poderiam ser implantadas para além da arte, na própria vida — “Pois com elas esse poder sutil geralmente chega ao fim quando a arte termina e a vida começa, mas queremos ser os poetas de nossa vida” (GS 299). Mas Nietzsche está igualmente dedicado à avaliação de primeira ordem, segundo a qual o que torna uma vida admirável inclui suas características estéticas. Famosamente (ou notoriamente), Nietzsche argumenta que para “obter satisfação consigo mesmo” deve-se “‘dar estilo’ ao próprio caráter” (GS 290). Aqui, trata-se do fato de que o caráter da pessoa (ou sua vida) tem certas propriedades estéticas — que manifesta um “plano artístico”, que tem beleza ou sublimidade, que seus momentos de feiúra foram gradualmente removidos ou retrabalhados através da formação de uma segunda natureza, que exibe uma narrativa satisfatória (ou outra forma artística) — que constitui seu valor (GS 290, 299, 370; TI IX, 7; EH Frontispício). Alexander Nehamas (1985) articula e explora esse tema nietzschiano da imposição de uma estrutura artística na vida individual em detalhes consideráveis, e muitos outros estudiosos têm construído sobre sua visão ou explorado aspectos relacionados ao tema (ver Gerhardt 1992; Young 1992; Soll 1998; Ridley 2007a, 2007b, 2018; Anderson 2005, 2009; Anderson e Cristy, 2017; Huddleston 2019; e os ensaios em Came 2014).

Um último ponto merece uma menção especial. Nas apresentações de Nietzsche, o valor da arte e da artística parecem muitas vezes estar em oposição ao valor da verdade — supõe-se que precisamos que a arte nos salve da verdade (ver Ridley 2007a, Landy 2002). Significativamente, a oposição aqui não é apenas aquela enfatizada em O Nascimento da Tragédia — de que a verdade substantiva sobre o mundo pode ser perturbadora o suficiente para exigir alguma salvação artística que nos ajude a lidar com isso. Nietzsche levanta uma preocupação mais específica sobre os efeitos deletérios da virtude da honestidade — a respeito da vontade pela verdade, ao invés de o que é verdadeiro — e a arte também é levada a aliviá-los:

Se não tivéssemos acolhido as artes e inventado esse tipo de culto ao inverídico, então a realização da inverdade geral e da mendacibilidade que agora nos chega através da ciência — a realização de que a ilusão e o erro são condições do conhecimento e da sensação humana — seria totalmente insuportável. A honestidade levaria à náusea e ao suicídio. Agora, porém, existe um contra-força contrária à nossa honestidade que nos ajuda a evitar tais conseqüências: a arte como a boa vontade de aparência. (GS 107)

A formulação de Nietzsche de (“que a ilusão e o erro são condições do conhecimento e da sensação humana”, e que essa percepção “chega até nós através da ciência”) sugere que a teoria do erro específico que ele tem em mente está enraizada nas teorias Kantianas e Schopenhauerianas da cognição, talvez tal como desenvolvidas sob uma forma mais naturalista, psicologicamente mais intelectualizada por pensadores neocantianos e positivistas posteriores. Essas visões implicariam que as condições básicas da cognição impediriam nosso conhecimento das coisas tal como elas realmente são, independentemente de nós (ver Anderson 2002, 2005; Hussain 2004; e o verbete sobre Friedrich Albert Lange). Porém, enquanto essas são as alusões imediatas, Nietzsche também endossa idéias mais gerais com implicações similares — por exemplo, o ceticismo contra qualquer pensamento (seja ele teológico/metafísico, ou hegeliano, ou mais modesto, a terceira Crítica do tipo orientado) de que o mundo é propositalmente adequado para se adequar às necessidades de nossas faculdades cognitivas.

O mais importante, entretanto, é a estrutura do pensamento em GS 107. A idéia de Nietzsche é a de que a própria veracidade, rigorosamente perseguida através da disciplina da ciência, nos forçou a concluir que nossos poderes cognitivos nos levam à “ilusão e ao erro”, de modo que essas mesmas exigências de veracidade não podem ser satisfeitas. Não se trata apenas de mais um caso de inospitabilidade do mundo para com nossos valores, mas de um caso especial onde o cultivo de uma virtude (honestidade) em si leva à percepção indesejável de que nunca poderemos estar à altura de suas exigências genuínas. Diante de tais resultados, sugere Nietzsche, a única maneira de escapar do pessimismo é o reconhecimento de outro valor bastante diferente, adequado para servir de “contra-força” contra nossa honestidade, mostrando que pode haver algo de valioso em permanecer satisfeito com as aparências. O valor cultural da arte na GS 107 repousa assim na oposição à honestidade oferecida pela “boa vontade de aparência”. Portanto, parece que os valores que Nietzsche endossa entram em conflito entre si, e esse fato é crucial para o valor que eles têm para nós (Anderson 2005: 203-11). (Ver Stoll (2019) para um relato alternativo sofisticado, argumentando que as “aparências” artísticas em Nietzsche não devem ser de forma alguma enganosas e, portanto, que o conflito entre os valores da honestidade e da arte é menos acentuado do que eu o descrevi aqui).

3.2.5 Individualidade, Autonomia, “Liberdade de Espírito”

Desde a primeira recepção, os comentaristas notaram o valor que Nietzsche atribui à individualidade e à independência do “espírito livre” das convenções limitadoras da sociedade, religião ou moralidade (por exemplo, Simmel [1907] 1920). Essa linha de pensamento continua a receber forte ênfase em interpretações recentes — veja, por exemplo Nehamas (1985), Thiele (1990), Gerhardt (1992), Strong ([1975] 2000: 186-217), Reginster (2003), Richardson (2004): 94-103), Anderson (2006, 2012a), Higgins (2006), Schacht (2006), Acampora (2013), Meyer (2019), Ansell-Pearson e Bamford (2021), e os ensaios em Young (2015) — e há um corpo impressionante de provas textuais para apoiá-lo (UM III, 2, 5-6, 8; GS 116, 117, 122, 143, 149, 291, 335, 338, 347, 354; BGE 29, 41, 259; GM I, 16, II, 1-3; TI IX, 41, 44, 49; A 11). Saliente como o elogio de Nietzsche à individualidade é, sem dúvida, é igualmente óbvio que ele resiste a qualquer pensamento segundo o qual cada pessoa humana possui valor baseado na força da individualidade por si só, ele está disposto a afirmar esse ponto em termos especialmente contundentes: “O interesse próprio vale tanto quanto a pessoa que o tem: ele pode valer muito, e pode ser indigno e desprezível” (TI IX, 33). Os estudiosos têm defendido explicações bastante diferentes sobre o que torna a individualidade de uma pessoa valiosa nos casos privilegiados. Alguns defendem que indivíduos valiosos devem ter certas dadas características naturais que não admitem (ou dificilmente) mais explicações e que essas características os tornam “homens superiores” manifestando valor genuíno, enquanto outros não têm tal valor — Leiter (2015) oferece uma versão naturalista fortemente desenvolvida dessa abordagem. Outros estudiosos consideram o “verdadeiro” ou o “eu superior” uma espécie de ideal ou norma para a qual uma pessoa pode ou não viver (Conant 2001; ver também Kaufmann [1950] 1974: 307-16). Outros ainda tentam desenvolver uma posição que combine aspectos de ambas as visões (Schacht 1983: 330-38), ou sustentam que a posição de Nietzsche sobre o “super-homem” ou “homem superior” é simplesmente dilacerada pela contradição interna (Müller-Lauter [1971] 1999: 72-83).

Uma abordagem diferente assume a direção da conexão de Nietzsche entre individualidade e liberdade de espírito (GS 347; BGE 41-44). Como mostra Reginster (2003), o que se opõe à liberdade de espírito nietzschiana é o fanatismo, entendido como um veemente compromisso com alguma fé ou conjunto de valores dado de fora, que é motivado pela necessidade de acreditar em algo porque falta a autodeterminação para pensar por si mesmo (GS 347). Esse apelo à autodeterminação sugere que poderíamos explicar o valor da individualidade através de um apelo a um valor subjacente de autonomia: indivíduos valiosos seriam aqueles que “dão a si mesmos leis, que criam a si mesmos” (GS 335), que exibem autocontrole ou autogovernança (TI, V, 2; VIII, 6; IX, 38, 49; BGE 203), e que são assim capazes de “assegurar” o seu próprio futuro (GM II, 2-3). Vários estudiosos exploraram recentemente os recursos dessa linha de pensamento em Nietzsche; Anderson (2013) pesquisa a literatura, e contribuições notáveis incluem Ridley (2007b, 2018), Pippin (2009, 2010), Reginster (2012), Katsafanas (2011b, 2012, 2014, 2016), Rutherford (2011, 2018), Anderson (2021), e especialmente os trabalhos em Gemes e May (2009).

3.2.6 Pluralismo

Vimos que Nietzsche promove uma série de valores diferentes. Em alguns casos, tais valores reforçam-se uns aos outros. Por exemplo, a ênfase de Nietzsche na afirmação da vida poderia ser considerada no sentido de realçar ou confirmar o valor da própria vida, qua expressão bem sucedida da vontade de poder, ou, inversamente, pode-se traçar o valor da afirmação até seu reconhecimento de nossa condição inescapável como criaturas vivas e em busca de poder. Da mesma maneira, vimos que tanto a virtude da honestidade quanto o valor da arte e da artística desempenham papéis essenciais no apoio à capacidade da pessoa de afirmar a vida (Anderson 2005: 203-11). Nietzsche apela para a metáfora do crescimento de uma árvore para capturar esse tipo de interconexão orgânica entre seus compromissos:

Pois isto, por si só, é apropriado para um filósofo. Não temos o direito de ser simples em nada: não podemos errar nem acertar a verdade isoladamente. Pelo contrário, com a necessidade com que uma árvore dá seus frutos, nossos pensamentos crescem a partir de nós, nossos valores, nossos sim, não e talvez — todo o conjunto relacionado e conectado entre si, testemunhas de uma vontade, de uma sanidade, de um reino terreno, de um sol. (GM Pref., 2)

No entanto, os valores de Nietzsche, inter-relacionados, parecem permanecer irredutíveis a um único valor ou princípio comum que os explica a todos. Por exemplo, o relato de honestidade e artística explorado nas seções 3.2.3 e 3.2.4 revelou que o apoio que eles dão ao valor da afirmação depende de sua oposição uns aos outros, como “contra-forças” (GS 107): se isso estiver correto, então os vários valores de Nietzsche podem interagir dentro de um todo orgânico, mas algumas das interações são opositivas, de modo que não podem surgir todas de um sistema filosófico monista.

Esse mesmo fato, entretanto, se encaixa bem em outro dos valores centrais de Nietzsche, o próprio valor do pluralismo. Para Nietzsche, a capacidade de uma pessoa de implantar e responder a uma multiplicidade de valores, de virtudes, de pontos de vista e “perspectivas”, é um bem positivo em si mesmo. A defesa que Nietzsche faz dessa idéia talvez seja mais clara no caso epistêmico, onde ele insiste no valor de trazer múltiplas perspectivas para qualquer questão: o pensador deve “saber distinguir precisamente as diferentes perspectivas e interpretações afetivas úteis para o conhecimento”, porque

há apenas uma visão perspectival, apenas um “saber” perspectival; e quanto mais afetos permitirmos falar sobre um assunto, quanto mais olhos, diferentes olhos, soubermos como trazer à tona sobre um mesmo assunto, muito mais completo será nosso “conceito” desse assunto, nossa “objetividade”. (GM III, 12)

Como a passagem deixa claro, no entanto, as perspectivas nietzschianas estão elas próprias enraizadas nos afetos (e as avaliações a que os afetos dão origem), e em sua mente, a capacidade de empregar uma variedade de perspectivas é tão importante para nossa vida prática e avaliativa quanto para a vida cognitiva. Em GM I, 16, por exemplo, ele encerra uma discussão sobre a forte oposição entre os esquemas de valores bom/ruim e bom/mau com um surpreendente reconhecimento de que o melhor de seus contemporâneos precisará de ambos, apesar de sua oposição:

hoje talvez não exista uma marca mais decisiva da “natureza superior“, da natureza mais espiritual, do que estar em conflito nesse sentido e ainda ser um verdadeiro campo de batalha para esses opostos. (GM I, 16; ver também BGE 212; TI V, 3; e EH I)

Embora os esforços para proporcionar uma reconstrução sistemática que unifique a filosofia de Nietzsche em torno de um pensamento fundamental ou valor básico mantenha sua atratividade para muitos comentaristas, é justo dizer que todos esses esforços têm permanecido controversos. Enquanto isso, o pluralismo nietzschiano tem sido o tema principal de vários estudos sobre Nietzsche (por exemplo, Nehamas 1985, Schacht 1983, Poellner 1995, Richardson 2004), e alguns dos mais sofisticados tratamentos recentes de sua teoria do valor retornaram o pluralismo avaliativo ao centro das atenções (Railton 2012; Huddleston 2017). A visão de Huddleston é particularmente notável, pois ele argumenta que as concepções de Nietzsche sobre força e saúde — que, como vimos, estão ligadas ao valor supostamente fundacional do poder — são elas próprias “conceitos agregados” desunificados que envolvem uma pluralidade interna de compromissos separados e irredutíveis. Na verdade, o compromisso de Nietzsche com o pluralismo nos ajuda a entender como seus diversos valores positivos se encaixam. De seu ponto de vista pluralista, trata-se de um ponto negocial, não de uma desvantagem, o fato de ele ter muitos outros compromissos de valor, e de que eles interagem em padrões complexos a fim de apoiar, informar e às vezes se opor ou limitar mutuamente, em vez de serem partes de uma axiologia única, hierarquicamente ordenada e sistemática.

4. O Eu e o Auto-Fabrição

Uma investigação apurada sobre a psique foi uma das principais preocupações de Nietzsche ao longo de sua carreira, e esse aspecto de seu pensamento foi corretamente considerado de importância central em um longo período da recepção, desde Kaufmann (1950) até trabalhos recentes de Pippin (2010), Katsafanas (2016), Leiter (2019), Riccardi (2021), e outros. Algumas das próprias reflexões programáticas de Nietzsche destacam a centralidade desse empreendimento: talvez a mais famosa, encerra um amplo tratamento das deficiências da filosofia anterior (na Parte I de Além do Bem e do Mal) com uma exigência

que a psicologia seja reconhecida novamente como a rainha das ciências, para cujo serviço e preparação as outras ciências existem. Pois a psicologia está novamente na trilha para os problemas fundamentais. (BGE 23)

Na seção 2, vimos que a crítica de Nietzsche à moralidade repousa crucialmente em análises psicológicas que pretendem expor os efeitos autodestrutivos de atitudes morais como a culpa e a abnegação ascética, bem como o descompasso corrosivo entre as alegações oficiais de moralidade altruísta e sua motivação subjacente no ressentimento. No lado positivo, Nietzsche está igualmente interessado em detalhar as condições psicológicas que ele pensa que seriam mais saudáveis tanto para os indivíduos quanto para as culturas (ver, por exemplo, GS Pref. e 382; BGE 212; TI V, 3 e VIII, 6-7). Assim, a psicologia de Nietzsche é central para sua agenda avaliativa e para seus projetos como crítico cultural. Além de seu apoio instrumental a esses outros projetos, Nietzsche busca a investigação psicológica por seu próprio bem, e também pelo autoconhecimento que ela envolve intrinsecamente (GM III, 9; GS Pref., 3 e 324; mas cf. GM Pref., 1). Ainda assim, apesar da ampla apreciação da perspicácia psicológica de Nietzsche — e apesar da centralidade da psicologia em seu método filosófico, questões centrais e objetivos de avaliação — mesmo os contornos mais básicos de sua psicologia substantiva continuam a ser motivo de controvérsia. O debate começa com o objeto da própria psicologia, a psique, o eu, ou a alma.

Um corpo significativo de textos nietzschianos expressa um ceticismo extremo em relação à existência de qualquer coisa como um “eu”, ou “alma”, assim como dúvidas sobre as faculdades tradicionais da alma e as capacidades básicas que se supunha que exercessem (pensar, querer, sentir). Esta passagem dos cadernos de anotações é típica — “Ceder à fábula da ‘unidade’, ‘alma’, ‘pessoa’, isso nós proibimos: com tais hipóteses apenas se encobre o problema” (KSA 37[4] 11: 577) – e há muitos, provavelmente centenas, como ela (ver D 109; GS 333; BGE 12, 17, 19, 54; GM I, 13; TI III, 5 e VI, 3). Ao mesmo tempo, as próprias análises psicológicas de Nietzsche fazem apelo livre não apenas ao eu, mas até mesmo a algumas das faculdades tradicionais (por exemplo a vontade) das quais ele é mais cético em outros lugares: por exemplo, o “indivíduo soberano” do GM II, 1-3 é distinto por desenvolver uma “memória da vontade” que sustenta sua capacidade de cumprir promessas e “garantir a si mesmo como futuro” (GM I, 13); ou ainda, a estratégia favorecida por Nietzsche de implantar uma multiplicidade de perspectivas no conhecimento (ver seção 3. 2.6) pressupõe a existência de um eu cognitivo que se afasta de determinados impulsos e efeitos e, portanto, tem “a capacidade de controlar os próprios Pro e Con e dispor deles” em apoio ao projeto cognitivo maior (GM III, 12, ver também BGE 284).

Esse aparente conflito nos textos incentivou interpretações concorrentes, com comentadores enfatizando os fios em Nietzsche aos quais eles têm mais simpatia filosófica. Por exemplo, intérpretes fortemente naturalistas como Brian Leiter (2007, 2015, 2019) e Matthias Risse (2007) se concentram no ceticismo de Nietzsche sobre a vontade e a alma pura quanto a rejeitar qualquer fonte de agência ao estilo kantiano que possa se distanciar e dirigir os impulsos básicos ou a natureza fundamental da pessoa. De forma um pouco semelhante, os leitores atraídos por uma concepção cartesiana da consciência como a essência do mental, mas repelidos pelo dualismo cartesiano, destacam a ênfase de Nietzsche na importância do corpo (GM III, 16; Z I, 4) para sugerir que suas aparentes reivindicações sobre psicologia deveriam ser ouvidas, em vez disso, como uma espécie de fisiologia de impulsos que rejeita completamente a psicologia mental (para versões diferentes, ver Poellner 1995: 216-29, 174; Haar [1993] 1996: 90, et passim). Riccardi (2018, 2021) defende uma visão mais matizada, na qual o eu consciente corre em paralelo com o eu corporal mais fundamental. Atacando a unidade ao invés da mentalidade, um grupo de leitores interessados na concepção agonística da política de Nietzsche tende a enfatizar sua concepção igualmente agonística, contestada internamente, do eu (Hatab 1995, 2018; Acampora 2013). Numa direção diametralmente oposta à daqueles três primeiros, Sebastian Gardner (2009) insiste que, enquanto Nietzsche foi às vezes tentado pelo ceticismo sobre um eu que pode se afastar das solicitações de inclinação e controlá-las, suas próprias doutrinas sobre a criação do valor e a auto-superação de fato o comprometem a algo como um ego transcendental kantiano, apesar de seus protestos em contrário.